Mein Nachbar, mein Energieversorger

Sauberer Strom zum günstigen Preis und ein starkes Wirgefühl – das ist das Versprechen von Energy Sharing. Eine Gemeinde im Nordwesten erprobt das Modell bereits. Doch wenn es bundesweit zum Erfolg werden soll, muss der Bund Hürden beseitigen.

Von Daniela Schröder

(13. Januar 2026) Wenn die Webers PV-Strom übrig haben, nutzen ihn die Tebbes. Oder eine der anderen Familien in Bakum, die keine Solarmodule haben, weil ihr Haus zu wenig Sonne abbekommt oder das Geld für die Investition fehlt. »Was wir vor Ort erzeugen, das wollen wir hier verbrauchen«, sagt Bürgermeister Tobias Averbeck. Sein Plan: Unser Ort soll unabhängig werden.

Bakum im Oldenburger Münsterland, mit knapp 7.000 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Kreis Vechta, zeigt, wie Deutschlands Energiesystem von morgen aussehen kann. In einem Pilotprojekt testet die Gemeinde den lokalen Handel von lokal erzeugter Energie. Energy Sharing nennt sich dieses Konzept. In der EU ist es seit 2019 möglich und in einer Reihe von Mitgliedstaaten längst Realität.

Bakum in Niedersachsen: Die Gemeinde erprobt im Pilotprojekt, was bald bundesweit möglich ist.

Die Idee: Bürger, Unternehmen und Kommunen schließen sich zu einer regionalen Gemeinschaft zusammen, die Strom aus erneuerbaren Energien gemeinsam erzeugt, speichert und verbraucht. Überschüssigen Strom kann sie vermarkten, fehlenden Strom zukaufen. Diese Form des Teilens gilt als nächster und entscheidender Schritt für die Bürgerenergie. Lange Zeit fehlte in Deutschland ein einfaches, rechtssicheres Modell, um Strom aus eigenen Anlagen gemeinschaftlich zu nutzen. Doch Mitte November brachte der Bundestag das Modell auch hier auf den Weg. Im kommenden Jahr soll es losgehen.

So lang wollte Bakums Bürgermeister nicht warten. Die Gemeindeverwaltung legte schon im April 2024 los, zusammen mit der lokalen Energiegenossenschaft, in der Bürger einen kleinen Windpark betreiben, dem Netzbetreiber EWE und einer Beratungsfirma. Zwei Dutzend Haushalte im Ort bildeten eine Energiegemeinschaft. Ausgestattet mit einem digitalen Messsystem, dem Smart Meter, und einer App sehen die Teilnehmer, wann sie wie viel Strom einspeisen, wann sie wie viel beziehen, welchen Anteil des Gesamtverbrauchs die Gemeinschaft erzeugt – der Grad ihrer Autarkie – und was ins Netz geht. Die App zeigt, wann welche Menge Lokalstrom verfügbar ist, sodass jeder Haushalt sein Verbrauchsverhalten anpassen kann.

Eine schöne neue Welt. Doch ob Bakums Plan aufgeht, das hängt am Ende von Berlin ab. Denn auch wenn Energy Sharing bald erlaubt ist – über den Erfolg des Konzepts entscheidet nicht das Wann. Sondern das Wie – die Praxistauglichkeit der neuen Regeln.

Damit allerdings sieht es nicht gut aus. Schon wegen der Bürokratie: Verbrauchergemeinschaften, Kommunen und kleinere Energieprojekte müssen Verträge zwischen allen Beteiligten schließen, die Nutzung des Stroms exakt erfassen und eine transparente Abrechnung gewährleisten. Doch dafür braucht es bei jedem Verbraucher ein Smart Meter – und schnelles Internet.

Bürgermeister Tobias Averbeck arbeitet daran, seine Gemeinde unabhängig zu machen.

Das Potenzial von Energy Sharing ist groß – doch die Hürden sind es aktuell auch noch

Hier liegt Problem Nummer zwei: Die Digitalisierung des Energiesystems läuft schleppend, viele Verteilnetzbetreiber arbeiten nach wie vor ohne digitale Standards. Stattdessen gibt es unterschiedliche Messsysteme, fehlende Schnittstellen und uneinheitliche Datenformate. Die Folge: Selbst wenn alle Beteiligten in derselben Straße am selben Netz hängen, wird das Teilen nicht automatisch einfach.

Als dritte Hürde gilt die Wirtschaftlichkeit. Beim Energy Sharing wird der Strom vor Ort verbraucht. Trotzdem sollen die Teilnehmer weiterhin Netzentgelte, Steuern und Messgebühren voll zahlen. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft plädiert daher für ein pauschales Senken der Netzentgelte um 25 Prozent. Es soll zunächst für alle Sharing-Gemeinschaften gelten, später nur für jene, die das Netz wirklich entlasten, weil sich Produktion und Verbrauch decken. Ohne einen finanziellen Anreiz bleibt Energy Sharing in Deutschland ein Modell ohne Markt, sagt Politik-Expertin Valérie Lange vom Bündnis Bürgerenergie. »Es wird nur umgesetzt, wenn es sich wirtschaftlich lohnt.«

Hat Berlin ein Gesetz auf den Weg gebracht, das mehr verhindert als ermöglicht? »Energy Sharing soll Letztverbrauchern die Teilhabe an der Energiewende erleichtern«, so formuliert es die Bundesregierung. Formal werden die EU-Vorgaben erfüllt – in der Praxis scheint die Regierung aber auf die Bremse zu treten. Das Gesetz sei »an Praxisuntauglichkeit kaum zu überbieten«, urteilt Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

In anderen EU-Staaten läuft es besser. In Portugal sind die Gebühren für gemeinsam genutzten Strom an die tatsächliche Netznutzung gekoppelt – je lokaler der Verbrauch, desto geringer. Italien fördert Sharing mit Investitionszuschüssen und garantierten Vergütungssätzen. In Österreich zahlen Energiegemeinschaften reduzierte Netzentgelte und erhalten teils Prämien, wenn sie das Netz entlasten.

Ohnehin hat das Nachbarland beim Thema die Nase vorn. Schon 2017 war es dort möglich, selbst erzeugten Strom innerhalb von Gebäuden oder Energiegemeinschaften wirtschaftlich zu teilen. Heute tun das Menschen in fast 3.700 Gemeinschaften, nahezu jeder Verbraucher hat einen Smart Meter, die Daten laufen auf einer zentralen Plattform zusammen, es gibt Förderprogramme und Beratung für Verbraucher und Kommunen. »Österreich war mutig. Deutschlands Politik ist es nicht«, sagt Bündnis-Bürgerenergie-Expertin Lange. Hier herrsche maximale Komplexität. »Wer aber alles bis ins Kleinste reguliert, darf sich nicht wundern, dass Innovation auf der Strecke bleibt.«

Das Modell betrifft auch Netzbetreiber. Sie werden zum Plattformbetreiber

Bei der Oldenburger EWE Netz GmbH, Partner im Pilotprojekt Bakum, sieht man Innovation als zentralen Grund, früh beim Energy Sharing dabei zu sein. »Wir wollten verstehen, was technisch dahintersteckt, wie die Prozessketten aussehen, und wie Menschen auf das neue Modell reagieren«, sagt EWE-Manager Jannis Reichel. Man wolle verstehen, was das Modell für den Netzbetreiber bedeute – unabhängig davon, ob man später ein Geschäftsmodell dazu anbiete. Denn Energy Sharing zeige vor allem eines: wie sich das Wesen eines Netzbetreibers verändern muss. »Nicht allein das physische Kabelverlegen steht mehr im Vordergrund, sondern zunehmend auch das Managen von Datenflüssen über digitale Plattformen«, sagt Reichel.

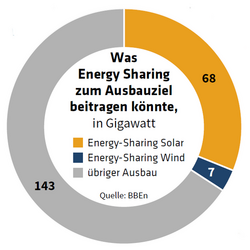

Wie groß das Potenzial von Energy Sharing ist, wenn Hürden wie Netzentgelte beseitigt und die Digitalisierung der Netze beschleunigt werden, hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) ermittelt. Mehr als 90 Prozent aller deutschen Haushalte könnten demnach über eine Energiegemeinschaft versorgt werden. Das würde die Abhängigkeit von internationalen Energiemärkten verringern und die Preise senken.

Mit Energiegemeinschaften lassen sich die Stromkosten reduzieren – weil Erzeugung und Verbrauch näher zusammenrücken und Strom dort bleibt, wo er entsteht. Wer seinen Solarstrom an Nachbarn verkauft, erzielt meist mehr als mit der Einspeisevergütung. Und wer ihn kauft, zahlt weniger als für Netzstrom. Der Unterschied entsteht durch die lokale Nutzung: Eigenverbrauch ist günstiger als Einspeisung und Rückkauf, bis zu 20 Cent pro Kilowattstunde. In einer Gemeinschaft lässt sich dieser Vorteil teilen.

Ein weiteres Plus: Energy Sharing kann das Stromnetz entlasten. Das Vor-Ort-Nutzen vermeidet lange Transportwege und den Bedarf an neuen Leitungen. Entscheidend dafür ist, dass Verbrauch und Produktion zusammenpassen: Haushalte laden ihr Auto und lassen Haushaltsgeräte wie die Waschmaschine möglichst dann laufen, wenn Sonne und Wind lokal viel Strom liefern. Durch flexiblen Verbrauch lassen sich bis zu 30 Prozent mehr erneuerbare Energie in die Verteilnetze integrieren ließe, ergaben Studien.

Und: Wird das Sharing-Konzept mit Wärmepumpen, E-Mobilität und Stromspeichern kombiniert, sind bis 2030 Einsparungen beim Netzausbau von jährlich 4,8 Milliarden Euro drin.

Was sagt das Gesetz?

Der Bundestag hat das Energy Sharing im November im neuen Paragrafen 42c des Energiewirtschaftsgesetzes geregelt. Energiegemeinschaften gelten demnach nicht als Versorger und können ihre Verträge vereinfacht regeln. Ab Juni 2026 müssen Verteilnetzbetreiber Energy Sharing ermöglichen, ab 2028 auch zwischen angrenzenden Gebieten. Aus Sicht von Kritikern gehen die Regelungen nicht weit genug.

»Es geht um das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit«

In Bakum wird ein Haushalt mit Energy Sharing gut 100 Euro im Jahr sparen. Klar, keine Riesensache, sagt Bürgermeister Averbeck. »Viel wichtiger ist das Gefühl von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit. Strom wird hier erzeugt, hier verbraucht, hier abgerechnet. Das ist Energiewende lokal gedacht, so wird Wandel greifbar.«

Die Verwaltung selbst geht mit gutem Beispiel voran: Photovoltaikanlagen auf Schule, Sporthalle und Rathaus speisen in einen zentralen Speicher ein, auch Schwimmbad und Kita sind angeschlossen. Der Autarkiegrad liegt hier bei 223 Prozent.

Die Rolle der Kommunen ist aus Sicht der Deutschen Energieagentur dena ein zentraler Faktor für den Erfolg der Energiewende: »Kommunen sind Schlüsselakteure. Dort ist Staat unmittelbar zu erleben.« Für Bakums Bürgermeister geht es jetzt darum, Argumente für das Lokal-Modell nach Berlin zu tragen. Dorthin, wo die Lobbys der großen Energieerzeuger und -versorger stark sind, und der Gegenwind für dezentrale Strukturen heftig weht.

Doch der CDU-Mann sieht keinen Kulturkampf. Im Gegenteil. Energy Sharing sei ein durch und durch konservativer Ansatz, argumentiert er. »Wenn ich weiß, wie teuer mein Strom das ganze Jahr über ist, und ich bin unabhängig, dann habe ich doch alles im Griff. Und wenn sich auch noch Betriebe ansiedeln, weil eine Kommune selbst Energie erzeugt – gibt es etwas Besseres?«

Mittelstandslogik statt Ideologie, sagt Averbeck. »Einfach klassisch unternehmerisches Denken.«

Energy-Sharing: »Technik und Regulatorik müssen stimmen«

Verbraucherschützer Henning Herbst sieht in der gemeinschaftlichen Stromversorgung viele Chancen für Haushalte und Unternehmen. Voraussetzung seien Smart-Meter und klare gesetzliche Regeln.

Herr Herbst, was muss passieren, damit jeder Haushalt beim Energy Sharing mitmachen kann?

Henning Herbst: Grundvoraussetzung ist der flächendeckende Roll-out der Smart-Meter. Dazu kommt: Die Netzbetreiber müssen technisch und organisatorisch vorbereitet sein. Sie brauchen standardisierte Abläufe und IT-Prozesse, damit Erzeugen, Messen und Abrechnen reibungslos funktionieren. Nur dann können Verbraucher und Energiegemeinschaften überall nach denselben Regeln teilnehmen.

Ist bei Energy-Sharing-Projekten die Stromversorgung sicher?

Henning Herbst Es ist kein Vollversorgungsmodell. Wer Strom produziert, muss die Abnehmer nicht zu 100 Prozent mit Energie versorgen. Aber: Wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, muss der Versorger einspringen. Wer vom Nachbarn oder aus der Energiegemeinschaft seinen Strom bezieht, braucht also weiterhin einen Reststromlieferanten und bleibt an das Gesamtsystem angebunden. Noch ist aber offen, wie die Versorger letztlich reagieren.

Henning Herbst ist Referent Strommarkt & Erneuerbare Energien beim Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv).

Wann ist das Modell aus Verbrauchersicht attraktiv?

Henning Herbst Entscheidend ist, wie gut es in der Praxis funktioniert. Vieles ist noch unklar, von den Prozessen bis zu den Rollen der Akteure. Wichtig ist, das Modell eng zu monitoren: Wie viele Haushalte machen dabei mit? Welche Anlagengrößen werden eingesetzt? Welche Effekte hat es auf die Netze? Wo entstehen neue Bürokratielasten? Erst dann lässt sich nachsteuern. Energy Sharing ist kein Selbstläufer, es bietet aber viele Chancen.

Wie lässt sich sicherstellen, dass die Kosten für Netze und Umlagen fair verteilt bleiben?

Henning Herbst Grundsätzlich gilt: Wenn eine Gruppe weniger Netzentgelte zahlt, muss der Rest einspringen. Deshalb ist genau zu prüfen, ob und wann Energy Sharing wirklich netzdienlich wirkt, also den Netzausbau begrenzt. Erst dann kann man über angepasste Netzentgelte reden. Dafür fehlt bislang die Evidenz. Die Bundesnetzagentur sollte das Thema beim Weiterentwickeln der Netzentgeltsystematik noch weiterdenken.

Warum hinkt Deutschland beim seit Jahren hinterher? Länder wie Österreich sind längst weiter.

Henning Herbst Österreich war früh digital aufgestellt und zentral organisiert. In Deutschland sind wir bei der Digitalisierung des Verteilnetzes noch lange nicht so weit. Außerdem haben wir eine sehr kleinteilige Netzstruktur mit Hunderten Verteilnetzbetreibern, die sich alle auf das neue Modell einstellen müssen.

Verschiebt Energy Sharing die Machtverhältnisse im Energiesystem – weg von Konzernen, hin zu Bürgern?

Henning Herbst Energy Sharing ist kein unmittelbares Massengeschäft. Aber ein wichtiges neues Marktsegment mit wachsender Relevanz, sobald Technik und Regulatorik stimmen. Am Ende geht es um die Frage, wie zentral oder dezentral wir unser Energiesystem gestalten wollen. Wir als vzbv sind für die Dezentralität.

Was spricht für ein dezentrales System?

Henning Herbst Dezentralität ermöglicht Teilhabe und macht die Energiewende für die Menschen greifbar. Sie schafft Akzeptanz, weil die Verbraucher profitieren. Zudem wird das System effizienter: Wenn Erzeugung und Verbrauch näher zusammenrücken, sinken Kosten und Netzbelastung. Und je flexibler das Gesamtsystem wird, desto weniger gesicherte Kraftwerksleistung brauchen wir. Das wirkt am Ende preisdämpfend für alle Akteure im Markt. DS