Wenn möglich, bitte wenden!

Funktionieren Wärmepumpen in Altbauten? Das ist heiß umstritten. Dabei zeigt sich immer klarer, dass die Anlagen auch dort Vorteile haben – wenn die Umstände passen. Eine Einführung.

Von Heimo Fischer

(4. August 2025) Familie Tröscher lebt am Hang. Ihr Einfamilienhaus in Rhöndorf besitzt eine Terrasse und ein Türchen in den Wald, der Blick geht über das Rheintal hoch zum Drachenfels. »Wir fühlen uns sehr wohl hier«, sagt Ivan Tröscher, der das Haus mit seiner Frau und zwei Kindern bewohnt.

Im Sommer wärmt die Sonne die 130 Quadratmeter des zweigeschossigen Hauses, in der kalten Jahreszeit übernahm das bis vor Kurzem eine Ölheizung von 1998. Die schluckte allerdings 2500 Liter im Jahr, was inzwischen gut 3000 Euro kosten würde. Schon lange dachte die Familie deshalb über eine andere Anlage nach. »Wir wollten, dass die neue Heizung klimafreundlich ist, aber natürlich wollten wir auch Geld sparen«, sagt Tröscher.

Das erwies sich als Herausforderung. Denn das Haus wurde in den Sechzigerjahren gebaut. Energieeffizienz war damals ein Fremdwort. Das Dach und die Wände sind eher schlecht gedämmt, und die Heizkörper gab es schon, als im benachbarten Bonn noch Willy Brandt Kanzler war. Keine guten Voraussetzungen also für eine Wärmepumpe. Möchte man meinen.

Doch seit wenigen Monaten schnurrt im Untergeschoss des Hauses eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Leistung von 10,7 Kilowatt. Einen ersten Härtetest hat sie bereits bestanden. »Im März hatten wir hier mehrere Tage hintereinander Frost mit mindestens fünf Grad minus«, berichtet Tröscher. Die Räume seien dennoch schön warm geworden.

Die Technik wird besser. Die Hälfte der Altbauten kommt ohne große Sanierung aus

Das Beispiel zeigt, dass vieles, was über Wärmepumpen kursiert, nicht mehr stimmt. In älteren Ratgebern heißt es oft, dass sie sich vor allem für Neubauten eigneten und zumindest eine Fußbodenheizung oder eine vorbildliche Dämmung vorhanden sein müssten. Doch in der Welt der Wärmepumpe hat sich viel getan. Die Geräte sind heute leistungsfähiger und effizienter. Studien des Umweltbundesamts und des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme zufolge laufen sie auch in vielen älteren Häusern effizient. Längst nicht immer sind Sanierungen für Tausende Euro nötig.

Der Energieexperte Ralf Krug, der das Thema für die Energiedepesche seit Jahren verfolgt, schätzt den Anteil des Gebäudebestands mit bereits passenden Voraussetzungen auf etwa die Hälfte: »Viele mäßig gedämmte Gebäude aus den Siebzigern haben üppige und damit wärmepumpentaugliche Heizkörper«, so Krug. Auf besser gedämmte Gebäude aus den Neunzigern treffe das dagegen oft nicht zu.

In ungeeigneten Häusern sind zusätzliche Schritte nötig. In der Regel bedeutet das entweder neue Heizkörper in zumindest einigen Räumen oder eine bessere Dämmung. Die gilt als Königsweg – was einmal gedämmt ist, muss später nicht weggeheizt werden. Doch Dämmen ist teurer und eben nicht immer zwingend. Um den Bedarf zu ermitteln, sollten am Anfang daher eine gründliche Bestandsaufnahme und ein Sanierungsfahrplan mit einem Energieberater stehen.

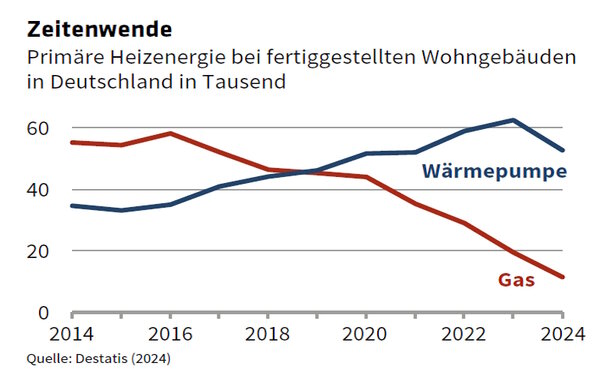

2024 kam in etwas mehr als einem Viertel aller Heizungsmodernisierungen eine Wärmepumpe zum Einsatz, wie die Fachzeitschrift »TGA+E Fachplaner« berechnet hat. Das Gros der 193.000 verkauften Geräte ging allerdings in den Neubau. Bis zu den jährlich 500.000 neuen Wärmepumpen, mit denen die Bundesregierung plant, ist es noch weit.

Andere Länder haben einen Vorsprung. Zu den Spitzenreitern zählt Skandinavien. Die Schweden setzten schon in den Neunzigern auf Erdwärmepumpen, die vom Staat gefördert wurden. Diese Geräte nutzen Kollektoren oder Sonden im Erdreich, um Wärme aus dem Boden aufzunehmen. Weil dazu Erdarbeiten nötig sind, ist die Installation aufwendiger und teurer als bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, die Wärme aus der Außenluft nutzen. Letztere waren in den Neunzigern aber noch nicht auf dem Stand, um in skandinavischen Wintern ausreichend zu heizen.

Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten vereinfacht dargestellt so: Eine Außeneinheit saugt Luft an. Deren Wärme überträgt sich auf ein flüssiges Kältemittel, das verdampft. Der Dampf wird unter Druck gesetzt, erhitzt sich und gibt die Wärme an das Wasser ab, das durch die Heizungsrohre zirkuliert. Im Verflüssiger kondensiert das Kältemittel und gibt seine Wärme wieder ab. Der Druck sinkt und der Kreislauf beginnt von Neuem. Eine Wärmepumpe wird mit Strom betrieben. Stammt er komplett aus Erneuerbaren, läuft sie CO2-frei.

Daneben gibt es auch Sole-Wasser-Wärmepumpen, die etwa das Grundwasser als Wärmequelle nutzen, und Luft-Luft-Wärmepumpen. Im Unterschied zu Luft-Wasser-Wärmepumpen übertragen sie die aus der Außenluft aufgenommene Wärme nicht per Heizwasserkreislauf, sondern blasen erwärmte Luft direkt in die Wohnräume.

Wer die Heizung tauscht, braucht vor allem eines: einen guten Plan

Während der Einbau einer Öl- oder Gasheizung vergleichsweise simpel ist, erfordert der einer Wärmepumpe gewissenhafte Planung. Wer kein Profi ist, kommt ohne umfassende Beratung kaum zum Ziel. Ein Grund sind die technischen Besonderheiten der Wärmepumpe. So hängt ihre Effizienz vom Temperaturunterschied zwischen der Wärmequelle und dem Wasser im Heizsystem ab. Je geringer die Differenz, desto niedriger sind der Stromverbrauch und damit die Betriebskosten. Mit jedem zusätzlichen Grad, um das die sogenannte Vorlauftemperatur des in der Heizung zirkulierenden Wassers höher eingestellt werden muss, steigt der Stromverbrauch um 2,5 Prozent.

Die kritische Grenze, damit eine Wärmepumpe effizient und kostengünstig läuft, ist eine Vorlauftemperatur von 55 Grad. Wenn die Dämmung des Hauses und die Größe der Heizkörper einen Mindeststandard haben, dann genügt diese Temperatur, um selbst im kalten Winter angenehm zu heizen. »In diesen Fällen ist eine Wärmepumpe eine sehr gute Lösung«, sagt Energieberater Claudius Thiele. Der Architekt hat Familie Tröscher beim Einbau ihrer Wärmepumpe beraten.

Um festzustellen, was machbar ist, erstellen Fachleute unter anderem eine Heizkurve. Sie zeigt an, in welchem Maße die Vorlauftemperatur steigen muss, wenn es draußen kälter wird. Vor dem Start der Wärmepumpe sollte zudem das Wärmeverteilsystem hydraulisch abgeglichen werden. Dieser Schritt sorgt dafür, dass die richtige Menge warmen Wassers aus der Heizung gleichmäßig zu allen Heizkörpern fließt. Wer auf den Abgleich verzichtet, riskiert, dass einige Räume zu warm werden, weil sie zu viel heißes Wasser bekommen, und andere mit zu wenig kalt bleiben. Dann muss die Wärmepumpe stärker arbeiten und verbraucht mehr Strom. Um das zu vermeiden, errechnen Profis, wie viel Heizungswasser jeder Raum braucht, und stellen Heizkörper und Pumpe entsprechend ein.

Die Tröschers ließen sich in ihren Planungen erst von ihrem Energieberater, dann auch von einer Heizungsfirma in Bad Honnef begleiten. Sie berechneten Wassermengen und Temperaturen. Die Familie senkte zudem testweise die Vorlauftemperatur der Ölheizung. „Dabei haben wir festgestellt, dass 45 Grad ausreichen.“

Die Außeneinheit ihrer Wärmepumpe steht neben dem Haus. Im Betrieb sei sie kaum zu hören, versichern sowohl die Tröschers als auch ihr Nachbar. Es werden allerdings auch immer noch zu laute Geräte verkauft. Um den für den Lärmschutz nötigen Abstand einer Außeneinheit zu anderen Gebäuden zu bestimmen, bietet der Bundesverband Wärmepumpe im Netz einen Schallrechner an.

Die Inneneinheit der Tröschers steht am früheren Platz der Ölheizung. Das schrankgroße Gerät umfasst auch einen Warmwasserspeicher. In dessen Inneren verläuft eine Edelstahlwendel (eine geschwungene Röhre), in der das Trinkwasser durch einen Wärmepuffer fließt und sich erhitzt. Es erreicht eine Temperatur von 48 Grad. Das ist weniger als die in Richtlinien geforderten mindestens 55 Grad, die verhindern sollen, dass sich Umweltkeime bilden. Doch Energieberater Thiele versichert, dass diese Legionellen im System der Tröschers kein Thema seien, da ausschließlich Frischwasser durch die Wendel fließe und kein Kontakt zum Wasser im Wärmepuffer bestehe. Und die Tröschers sparen durch die geringere Temperatur Energie.

Eine Wärmepumpe samt Installation ist wesentlich teurer als eine fossile Heizung. Die Familie zahlte insgesamt 45.000 Euro, bekam aber eine Förderung. »Wir haben einen Gesamtzuschuss von 15.000 Euro erhalten«, sagt Tröscher. 22.000 Euro stammten aus einem Bausparvertrag. Den Rest schossen sie aus vorhandenen Mitteln zu.

Wärmepumpen-Experte Krug nennt Investitionskosten von maximal 40.000 Euro für eine Standardlösung im Einfamilienhaus als angemessen. Er kenne aber auch Angebote schon für 30.000 Euro.

Die Förderung zu beantragen, ist kompliziert und ohne Energieberater nicht zu machen. Wer eine fossile Heizung gegen eine Wärmepumpe tauscht, bekommt derzeit mindestens 30 Prozent der förderfähigen Kosten als Zuschuss, höchstens jedoch 30.000 Euro. Förderfähig sind etwa die Anschaffung der Wärmepumpe, die Installation, der Ausbau der alten Heizung sowie Umbauarbeiten für den Stromanschluss und neue Heizkörper. Nicht förderfähig sind Schönheitsreparaturen, Maler- und Verputzarbeiten.

»Außerdem gibt es einen Klimageschwindigkeitsbonus«, erklärt Energieberater Thiele. Auf den hat Anspruch, wer eine Öl- oder Gasheizung ausbaut, die älter als 20 Jahre ist. Er beträgt 20 Prozent der Kosten. Macht also insgesamt 50 Prozent Zuschuss. Haushalte mit geringem Einkommen haben Anrecht auf einen weiteren Bonus, der die Förderung auf insgesamt 70 Prozent erhöhen kann.

Tröscher ist froh, dass sich sein Haus bereits in einem guten Zustand für den Umstieg befand und die Finanzierung machbar war. Dazu habe auch das gute Verhältnis zum Heizungsbetrieb und dem Energieberater beigetragen, sagt er.

Wie lange es dauert, bis sich der Tausch rentiert? Das lässt sich pauschal nicht sagen

Solch günstige Bedingungen sind nicht immer gegeben. »Die aufgeheizte Debatte um das Gebäudeenergiegesetz hat zu einer großen Verunsicherung bei den privaten Verbraucherinnen und Verbrauchern geführt«, sagt Hans Weinreuter, Fachbereichsleiter Energie und Bauen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wie viel Energie eine Wärmepumpe spart, lässt sich pauschal nicht beantworten. Das gilt auch für die Frage, wann ihre niedrigeren Betriebskosten die höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu einer Gas- oder Ölheizung wettmachen. Denn das hängt auch von Variablen ab, die mit den konkreten Gegebenheiten vor Ort nichts zu tun haben, vor allem mit der Entwicklung der Strom- und Brennstoffpreise (siehe Infobox).

Wann rechnet sich eine Wärmepumpe?

Die Wirtschaftlichkeit hängt von vielen Faktoren ab: Was kosten Kauf und Einbau? Sind Sanierungsmaßnahmen erforderlich? Wie viel schießt der Staat zu? Wie hoch sind die Zinsen eventueller Kredite?

Die Anschaffungskosten liegen teils deutlich über denen von Gasheizungen. Im Betrieb aber sind Wärmepumpen günstiger. Nach wie vielen Jahren die Bilanz zugunsten der Wärmepumpe kippt, entscheidet vor allem die Entwicklung der Strom- und Gaspreise.

Die Betriebskosten von Gasheizungen dürften künftig steigen, schon weil die CO2-Preise angehoben werden. Der Strompreis dagegen könnte auf heutigem Niveau bleiben – oder sinken, wenn es gelingt, die niedrigen Erzeugungskosten erneuerbarer Energien besser an die Verbraucher weiterzugeben. Doch darüber entscheiden wechselnde Regierungen. Für Wärmepumpen gibt es oft besonders günstige Stromtarife, wenn ein Pufferspeicher vorhanden ist, um zeitweilige Stromunterbrechungen zu überbrücken.

Eine Alternative ist das Heizen mit Klimaanlagen, wie man sie aus Hotels kennt. Sie sind günstig in der Anschaffung und helfen, die CO2-Vorgaben an Heizungen zu erfüllen. Der Bund der Energieverbraucher berichtet in „Klimaanlage statt Wärmepumpe“ darüber.

Mehr zum Thema gibt es auf dieser Internetseite des Vereins. Zudem erhalten Vereinsmitglieder eine Erstberatung am Wärmepumpentelefon. Hilfreiche Tipps gibt es daneben unter anderem auf Gebaeudeforum.de und Waermepumpe.de.

Verbraucherschützer Weinreuter beobachtet, dass Wärmepumpen zuletzt teurer geworden sind: »In den letzten fünf Jahren sind die Investitionskosten für Wärmepumpen deutlich stärker gestiegen als die mittlere Inflation.« Michael Herte von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein hört oft, dass Kunden Kosten in der Größenordnung von 25.000 bis 45.000 Euro für die Umstellung ihrer Heizungsanlage auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe genannt werden. Dabei sind die Anlagen selbst auch schon unter 10.000 Euro zu haben, etwa über Internetportale wie Waerme24.de oder Unidomo.de. Teuer wird es vor allem durch den Einbau, den sich viele Installateure gut bezahlen lassen. Die Kosten dafür liegen zwei- bis dreimal so hoch wie etwa in Frankreich und Großbritannien.

Günstiger ist es auch in den Niederlanden. Dort setzt man viel häufiger auf hybride Systeme: An den meisten Tagen des Jahres arbeitet eine kleine Wärmepumpe, nur an sehr kalten Tagen springt zusätzlich die alte Gastherme an. Herte: »So senkt man den CO2-Ausstoß, ohne großen Umbau.«

Wärmepumpen müssen optimal eingestellt sein. Dann sinken die Betriebskosten

Auf die Anschaffungskosten haben Verbraucher nur bedingt Einfluss. Die Betriebskosten lassen sich direkter beeinflussen. Wichtig ist, dass Wärmepumpen bei der Installation optimal eingestellt werden. Auch gesetzliche Vorgaben sollen das sicherstellen. So muss die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mindestens 3,0 betragen. Die Kenngröße zeigt an, wie effizient das Gerät arbeitet. Eine JAZ von 3,0 besagt, dass eine Wärmepumpe aus einer Einheit zugeführter Energie (etwa aus der Luft) drei Einheiten Wärme erzeugt. Bei einer Gasheizung liegt der Wert unter eins.

Keine Gefahr ist bei modernen Geräten das »Takten«, das wiederholte Ein- und Ausschalten, das die Lebensdauer beeinflussen könnte. Kunden sollten auf Geräte mit einem Inverter achten, der das Takten vermeidet. Aber auch Altgeräte kommen oft damit klar. Im Büro von Ralf Krug steht eine 24 Jahre alte Wärmepumpe, die 35.000 Starts hinter sich hat, ohne dass Reparaturen nötig gewesen wären.

Dafür, dass die Geräte so teuer sind, hat er eine Erklärung: »Der Hauptgrund ist aus meiner Sicht die üppige Förderung von bis zu 70 Prozent.« Weil es viel zu holen gibt, rufen Hersteller und Installateure hohe Summen auf – der Gesetzgeber dürfte etwas anderes mit der Förderung im Sinn gehabt haben.

Wissen kompakt Wärmepumpe im Altbau

Voraussetzung dafür, dass eine Wärmepumpe wirtschaftlich läuft, ist die Vorlauftemperatur: Wenn auch an kalten Tagen maximal 55 Grad genügen, um ein Haus zu heizen, ist das wichtigste Kriterium erfüllt. Das ist Schätzungen zufolge in gut der Hälfte der Bestandsgebäude der Fall. Die Jahresarbeitszahl liegt dann im Bereich von drei und die Energiekosten unter denen von Öl- und Gasheizungen. Werden die Räume mit dieser Vorlauftemperatur nicht warm genug, sind vor dem Einbau einer Wärmepumpe weitere Maßnahmen nötig. Ein erster Schritt ist die Installation größerer Heizkörper in zu kalten Räumen. Die Firma Kermi etwa bietet Spezialheizkörper an, die mithilfe von Ventilatoren die Leistung erhöhen. Zudem hilft eine bessere Dämmung insbesondere kritischer Bereiche, seien es Fenster, Wände oder das Dach. Denn je weniger Wärme entweicht, desto effizienter, günstiger und klimafreundlicher läuft die Heizung. Eine Alternative zu einer leistungsstarken, aber teuren Split-Wärmepumpe, die aus einer Innen- und Außeneinheit besteht, kann eine kompakte Monoblock-Wärmepumpe sein. Sie besitzt nur eine Außeneinheit und ist für unter 10.000 Euro zu bekommen. Auch kleine Wärmepumpen, die sich die Arbeit mit der vorhandenen Heizung teilen, sind eine Möglichkeit: Nur wenn es sehr kalt wird, springt die alte Heizung an. Die Förderung für solche Hybridkonzepte ist allerdings geringer.