Berliner Sonnenfinsternis

Mit einer Solaranlage kann man eigenen Strom nutzen und zum Klimaschutz beitragen. Doch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche will Privathaushalten die Förderung streichen. Für wen lohnt sich Photovoltaik dann noch?

Von Nils Husmann

(7. November 2025) Freunde der Solarenergie erlebten einen ungemütlicher Sommer. Erst drohte ihnen die Bundesnetzagentur höhere Entgelte an. Denn das jetzige System, das sich am Verbrauch orientiert, sei ungerecht: Es bevorteile Besitzer von PV-Anlagen, die aufgrund ihrer Eigenerzeugung weniger Strom aus dem Netz bezögen, während sie es zugleich durch die Einspeisung ihrer Überschüsse belasteten. Dann legte Katherina Reiche nach: »Neue, kleine Photovoltaikanlagen rechnen sich schon heute im Markt und bedürften keiner Förderung«, so die Bundeswirtschaftsministerin.

Sollten Politik und Behörde ihren Worten Taten folgen lassen, ist der Solarboom auf Deutschlands Dächern bedroht. Die Verunsicherung bei Installateuren und Verbrauchern ist groß.

Schattige Aussichten Die Ankündigungen verunsichern die Solarbranche

Der Branche schwant Übles. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Politik den Boom abwürgt

Susanne Jung, Geschäftsführerin des Solarenergie Fördervereins Deutschland (SFV), berichtet der Energiedepesche, dass sich noch vor einem Jahr Dutzende Interessierte für die Veranstaltungen des SFV angemeldet hätten. Mittlerweile seien es oft nur noch zehn bis 20. Auch die Telefonberatung sei weniger gefragt. »Frau Reiche schickt sich an, eine Branche zu zerschlagen«, warnt Jung. Und Gerd Schöller, Chef des Solarenergieunternehmens Schoenergie, sagt der Energiedepesche: »Im Privatkundenbereich haben wir 40 Prozent weniger Anfragen als voriges Jahr. Jede politische Ankündigung verunsichert den höchst sensiblen Markt.«

Erinnerungen werden wach an den »Altmaier-Knick«. Anfang der 2010er-Jahre war der Solarausbau eingebrochen, nachdem Umweltminister Peter Altmaier niedrigere Vergütungssätze durchgesetzt hatte. Seine Begründung: Die Energiekosten drohten zu steigen, die Netze seien nicht auf die Stromüberschüsse vorbereitet. Heute argumentiert Katherina Reiche ähnlich. Schlägt sie zu Recht Alarm?

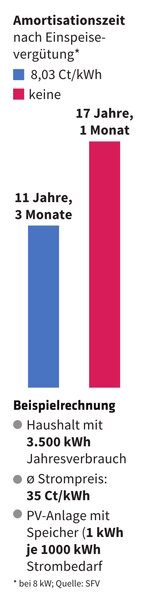

Geduldsspiel: Der Kauf einer PV-Anlage rentiert sich in der Regel auch dann noch, wenn es keine Vergütung für den ins Netz eingespeisten Strom gibt. Allerdings dauert es deutlich länger.

Strom ist teuer, laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft kostet die Kilowattstunde derzeit knapp 40 Cent. Das hat nicht zuletzt mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Er hat die Gaspreise nach oben getrieben. Gas aber setzt häufig den Strompreis, denn das teuerste zum Einsatz kommende Kraftwerk bestimmt, was der Strom an der Börse kostet (Merit Order-Prinzip) – oft sind dies Gaskraftwerke. Umso erstaunlicher, dass Reiche die Stromerzeugung mit neuen Gaskraftwerken puffern will. Vor ihrer Rückkehr in die Politik war sie Vorstandschefin von Westenergie; die Eon-Tochter betreibt unter anderem Strom- und Gasnetze.

Der Ökostromanteil steigt. Doch damit nehmen die Produktionsschwankungen zu

2024 stammten rund 60 Prozent des hierzulande erzeugten Stroms aus Erneuerbaren. 2030 sollen es 80 Prozent sein. Dafür soll die Gesamtleistung der Solarenergie auf 215 Gigawatt steigen, das zumindest war das Ziel der vorherigen Bundesregierung. Aktuell ist etwa die Hälfte erreicht. Der Ausbau hat durch die Reformen der Ampel deutlich an Fahrt aufgenommen, sich zuletzt aber etwas abgeschwächt.

Dass es nicht trivial ist, immer mehr Strom aus Wind und Sonne ins Netz integrieren, bestreitet niemand. Denn die Erneuerbaren sind wetterabhängig. Je höher ihr Anteil, desto stärker schwankt die Stromproduktion mit Sonne und Wind. Für Susanne Jung vom SFV ist es eine Frage des politischen Willens, diese Herausforderung anzugehen. »Solarstrom ist unschlagbar günstig. Dass und wie man Solaranlagen netzdienlich nutzt, weiß man seit Jahren – nämlich mit Speichern. Viele stehen in Deutschlands Kellern, aber sie sind noch völlig dumm.« Diese Hausspeicher müssten mit den Netzen kommunizieren können, so Jung. Dann könnten sie laden, wenn zu viel Strom in den Netzen ist – und Strom einspeisen, wenn die Stromnachfrage groß ist.

Auch Unternehmer Schöller sieht solche flexiblen Lösungen als ideale Antwort auf schwankende Strommengen. Er denkt etwa an Batterien in E-Autos. Pkw stünden große Teile des Tages herum und könnten zu diesen Zeiten Energie ins Netz einspeisen, sobald sie gebraucht wird. Wenn die Erneuerbaren viel Strom liefern, müssten die Verbraucher zudem von niedrigen Preisen an der Strombörse profitieren und gezielt das Auto laden oder Haushaltsgeräte einschalten. »Schaffen wir nicht die Einspeisevergütung ab, sondern sorgen wir dafür, dass wir Strom intelligent nutzen können«, sagt Schöller, und denkt etwa an dynamische Tarife und die Nutzung von Smart Metern (siehe Energiedepesche 2/2005).

Auch ohne Vergütung kann sich PV lohnen – vor allem bei hohem Eigenverbrauch

Aber was genau würde die Streichung der Einspeisevergütung konkret für Verbraucher bedeuten? Susanne Jung meint: Fiele die Vergütung von derzeit rund acht Cent pro weg, rentierten sich allenfalls noch Anlagen, die auf den Eigenverbrauchsanteil vor Ort abzielen. »Sinnvoller wäre es, das gesamte solare Flächenpotenzial zu nutzen, um Wärmepumpenstrom und E-Mobilität mitzudenken und einen Anreiz zu schaffen, Solarstrom für andere Verbraucher ins Verteilnetz einzuspeisen. Genau solche Anlagen brauche es in Zeiten der Klimakrise. »Das Motto muss sein: Alle Dächer voll!«

Gerd Schöller bliebe auch dann optimistisch, sollte die Einspeisevergütung wie im Zehn-Punkte-Plan des Bundeswirtschaftsministeriums vorgesehen komplett wegfallen. »Die Anlagen würden kleiner, ja, aber auch damit ließe sich eine tolle Wirtschaftlichkeit erzielen, wenn die Themen Digitalisierung und intelligente Messsysteme angegangen werden.«

Katherina Reiche hat eine Branche verunsichert, regieren aber kann die Wirtschaftsministerin nicht allein. Sie ist auf den Koalitionspartner angewiesen. Dessen energiepolitische Sprecherin Nina Scheer erklärte der Energiedepesche: »Die Koalition hat sich darauf verständigt, private Haushalte zu Akteuren der eigenen Energieversorgung zu machen. Wir brauchen nun Fortschritte im Speicherausbau und keine Verunsicherung beim Ausbau.«