Atom-Renaissance?

Atomkraft: Absteigen vom toten Pferd

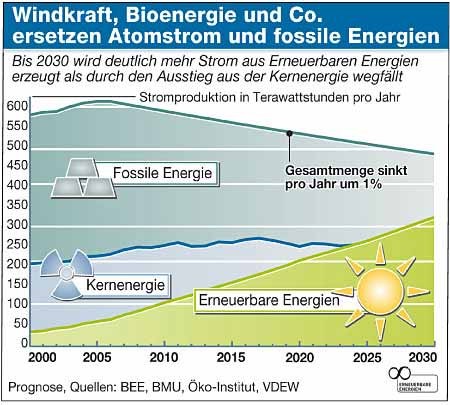

Nachdem Deutschland im April 2023 endgültig aus der Atomkraft ausgestiegen ist, wollen CDU, AfD und Teile der FDP weiter auf die teure und gefährliche Technik von gestern setzen. Dabei ist die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien günstiger, umweltfreundlicher und schneller zu realisieren.

Von Aribert Peters

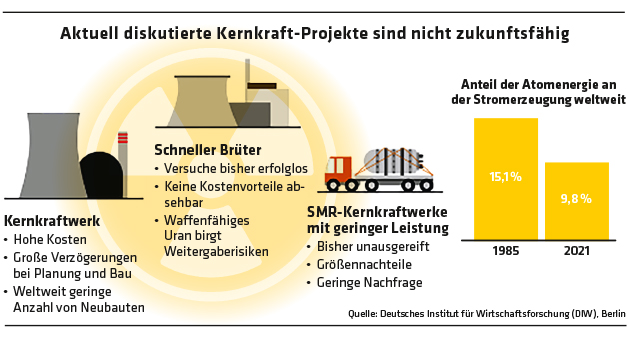

(26. März 2024) Obwohl Union und FDP 2011 den Atomausstieg beschlossen haben und unter der schwarz-roten Regierung noch kurz vor Ende der letzten Legislaturperiode drei der letzten sechs Atomkraftwerke abgeschaltet wurden, rufen CDU, Teile der FDP und AfD jetzt wieder nach der Technologie. Was die Parteien nicht sagen: Laut Internationaler Energieagentur sind Atomkraftwerke viel zu teuer und damit unwirtschaftlich. Keine Kilowattstunde aus einem neu errichteten AKW kann konkurrieren mit einer aus einem Windrad oder einem Solarpanel. Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat in einem Statement klargemacht: „Neu errichtete Kernkraftwerke waren zu keiner Zeit wettbewerbsfähig und werden es auf absehbare Zeit auch nicht werden.“

Kleine Reaktoren

Die kleinen Atomkraftwerke (SMR) sind in vielen Ländern geplant. In den USA haben der SMR-Entwickler Nuscale Power Corporation und der Energieversorger Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) beschlossen, trotz staatlicher Milliardenzuschüsse doch keinen Small Modular Reactor im Bundesstaat Idaho zu bauen, denn der Strom lasse sich nicht verkaufen. Er sollte das erste Mini-AKW in den USA werden.

Lange Bauzeiten

Die Bauzeit von Atomkraftwerken ist sehr lang. Im weltweiten Durchschnitt beträgt sie zwischen sechs und acht Jahren. Die Fertigstellung in Europa – derzeit sind acht Reaktoren im Bau – verzögert sich erfahrungsgemäß um viele Jahre und die Kosten explodieren. Bestes Beispiel ist das Atomkraftwerk Olki-luoto 3 in Finnland: Bauzeit 18 Jahre. Und ein Druckwasserreaktor im französischen Flamanville ist nach 16 Jahren noch immer nicht fertiggestellt.

Explodierende Kosten

Auch der Bau des von Anfang an umstrittenen Atomkraftwerks Hinkley Point C in Großbritannien verzögert sich weiter. Aufgrund von Kostenüberschreitungen – ursprünglich sollte das Projekt 21 Milliarden Euro kosten, aber die jüngste Schätzung geht von etwa 53 Milliarden Euro aus – steigt der chinesische Investor China General Nuclear Power Group (CGN) aus dem Projekt aus. Die für Juni 2027 geplante Inbetriebnahme des Reaktors dürfte nicht einzuhalten sein. Atomprojekte erfordern überall erhebliche staatliche Hilfen und Strompreisgarantien über dem Marktpreis, um finanziell tragfähig zu sein. Durch Atomstrom die Strompreise zu senken, ist daher ein Mythos fernab jeglicher Realität.

Atomrenaissance abwegig

Schon 1987 sind Italien und Österreich aus der Kernenergie ausgestiegen, ebenso Schweden, das jetzt aber wieder ganz auf die Kernenergie setzen will. Hierzulande hält selbst die Versorgungswirtschaft eine Neuauflage dieser Technologie für abwegig. „In Deutschland ist die Messe für die Atomenergie gelesen“, sagte unlängst Eon-Chef Leonhard Birnbaum. Er hält eine Wiederaufnahme der Kernenergie schon rein technisch für unmöglich. „Atomenergie war, ist und bleibt unrentabel und technologisch riskant. Daran ändern auch angeblich neuartige Reaktorkonzepte nichts, die de facto ihren Ursprung in der Frühzeit der Atomenergie in den 1950er-/60er-Jahren haben“, betont auch Alexander Wimmers vom DIW.

Wer also jetzt auf Kernenergie setzt, verschleudert nicht nur enorme Geldmittel, die für Erneuerbare besser eingesetzt wären, sondern auch Zeit. Denn bevor neue Atomkraftwerke Strom liefern, vergehen Jahrzehnte, von der ungelösten Endlagerung ganz abgesehen.

Wahlkampfthema Atomkraft

Mit der Angst vor einem Blackout machen einige Parteien Wahlkampf. Bei einer Umfrage gaben rund 59 % der Befragten an, der Ausstieg aus der Atomkraft sei falsch. Besonders die Älteren wollen an der Technologie festhalten, bei den Jüngeren bewegt sich etwas. Daher greifen CDU/CSU und AfD die Regierung mit dem Ruf nach Atomkraft lautstark an, um keine Wähler zu verlieren. Auch Friedrich Merz (CDU) weiß natürlich, dass die Atomkraft ein totes Pferd ist. Trotzdem steigt er nicht ab.

WNISR: Atomindustrie auf Talfahrt

Von Louis-F. Stahl

(31. Januar 2020) Die Bedeutung der Atomkraft zur Stromerzeugung ist weltweit rückläufig. Die Meiler sind überaltert und der Neubau von Atomkraftwerken inzwischen teurer als erneuerbare Stromquellen. Zu diesen Schlüssen kommt der neue World Nuclear Industry Status Report 2019 (WNISR). Der 323 Seiten starke Bericht ist kostenfrei im Internet verfügbar.

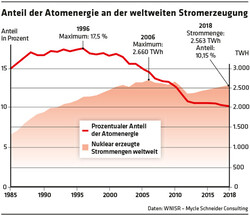

Von den 417 derzeit in Betrieb befindlichen Atomkraftwerken sind rund zwei Drittel besorgniserregend überaltert: 272 Atomreaktoren sind älter als 30 Jahre und 80 davon sogar älter als 40 Jahre. Auch China, das zuletzt den Bau neuer Meiler forcierte, hat in den letzten drei Jahren den Bau zusätzlicher AKW ausgesetzt. Als Ursache macht der WNISR die hohen Kosten für den Bau von AKW verantwortlich: Atomkraft sei rund dreimal so teuer wie Photovoltaik und bis zu viermal so teuer wie die günstigsten Windkraftanlagen. Weltweit stagniert die nuklear erzeugte Strommenge seit der Jahrtausendwende. Aufgrund des weltweit steigenden Strombedarfes ist der Anteil der nuklearen Erzeugung daher seit Jahren stark rückläufig.

Ein interessantes Interview mit Mycle Schneider, dem Hauptautor des WNISR, hat das Energiewende-Magazin der Stromrebellen aus Schönau auf seiner Internetseite veröffentlicht.

Keine Kernkraft-Renaissance

Zahl der Atomkraftwerke nimmt ab

(27. April 2009) Eine Atomrenaissance finde nicht statt, neue KKW in Europa seien teure Ausnahmen, sie verschärften Sicherheits- und Entsorgungsprobleme und bremsten den Ausbau der erneuerbaren Energien, so Lutz Mez von der Forschungsstelle Umweltpolitik an der Freien Universität Berlin in einer Analyse.

Kurz vor dem 23. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe betonte er zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), ein Comeback der Kernkraft sei nicht in Sicht und auch nicht wünschenswert. Die Kernenergie trage weltweit so gut wie nichts zum Klimaschutz bei.

Sie bleibe eine Technologie unbeherrschbarer Risiken, gerade was die Weiterverbreitung nuklearer Materialien und die Entsorgung des Strahlenabfalls betreffe. Die Anzahl der weltweit betriebenen Atommeiler bezifferte der BUND auf aktuell 436, acht weniger als vor sieben Jahren.

Der Atomstromanteil im globalen Strommix sei auf derzeit 14% gesunken. Trotz einiger KKW-Neubauten in China oder Indien gingen weltweit deutlich mehr Meiler altersbedingt vom Netz als neue gebaut würden.

In verschiedenen Weltregionen seien Regierungsbeschlüsse zu Neubauten nicht umgesetzt worden, u.a. in den USA und in Russland. In der EU sei die Zahl der KKW 1988 am höchsten gewesen. Damals seien 177 Reaktoren in Betrieb gewesen, derzeit seien es noch 145.

Das sichtbarste Exempel für ein finanzielles und sicherheitstechnisches Desaster liefere der finnische Atommeiler bei Olkiliotu. Der Zeitplan liege Jahre hinter den Ursprungsplänen zurück, dem Konsortium Areva-Siemens drohten Milliardenverluste.

Bei dem bulgarischen Projekt Belene gebe es wegen der Erdbebengefahr derart hohe Sicherheitsrisiken, dass sogar der frühere Leiter der bulgarischen Atomaufsicht davor warne.

In Großbritannien hätten EdF und E.ON der britischen Regierung mitgeteilt, sie würden kein neues KKW bauen, wenn die Ausbauziele für erneuerbare Energien nicht nach unten korrigiert würden.

Mez und der BUND appellierten an die Politik, sich nicht von "fadenscheinigen" Argumenten beeindrucken zu lassen. Dahinter stünden die Gewinninteressen der großen Energiekonzerne, für die jedes zusätzliche KKW-Betriebsjahr einen Reingewinn von rund 300 Mio Euro bedeute.

Im Wahljahr 2009 gehe es um die Frage, ob sich der Atomausstieg beschleunigen lasse oder ob es Laufzeitverlängerungen für alte und gefährliche Reaktoren gebe.

Sieben auf einen Streich

Ein Kommentar von Bernward Janzing

(14. März 2007) - Stellen wir uns einmal vor, zum Jahreswechsel wären weltweit sieben neue Atomkraftwerke ans Netz gegangen: Die Atomlobby rund um den Globus hätte voller Inbrunst die Renaissance der Nuklearenergie ausgerufen. Und sie hätte es durchaus zu Recht getan.

Zum Glück ist es anders, denn genau das Gegenteil ist passiert: Am Silvestertag sind gleich sieben Reaktoren endgültig abgeschaltet worden. Weltweit sind damit statt 442 Atommeiler nur noch 435 am Netz. Man darf das Ereignis ruhig als ein deutliches Zeichen für das langsame Ende einer veralteten, unverantwortbaren Technologie werten. Doch die Botschaft kommt bei den Menschen in Deutschland nicht an. Vielmehr hat sich bei vielen der Eindruck verfestigt, es gebe weltweit im großen Stil eine Rückkehr zur Energie aus der Kernspaltung. Diese Wahrnehmung hat nur einen Grund: Die Atomlobby hat eine hervorragende Öffentlichkeitsarbeit geleistet. Die angebliche Renaissance des Nuklearstroms ist eine bewusst aufgebaute PR-Kulisse. Schließlich wissen die Atomstromer nur zu gut, dass ihre Technik Akzeptanzprobleme hat. Also vermitteln sie den Leuten in Deutschland den Eindruck, sie seien inzwischen die einzigen Gegner der Atomkraft - während alle anderen eifrig neue Meiler bauen.

Allzu oft erliegen auch die Medien dieser Propaganda. Man muss nur vergleichen, mit welcher Aufmerksamkeit die sieben abgeschalteten Kraftwerke in der Öffentlichkeit bedacht werden - mit fast gar keiner - und welche Aufmerksamkeit der Neubau eines einzigen Reaktors in Finnland erfährt. Jede Zeitung hat darüber schon ausgiebig berichtet. Das Fazit liegt auf der Hand: Die Renaissance der Atomkraft findet lediglich in den Medien statt.

Faktisch wird sich die Abkehr vom Atomstrom zumindest bis 2020 fortsetzen: Bis dahin werden weltweit auf jeden Fall mehr Atomkraftwerke vom Netz gehen als neue in Betrieb. Vergessen wir also die Pseudo-Renaissance und akzeptieren wir endlich, dass Deutschland mit seinem Atomausstieg durchaus im globalen Trend liegt.

In Europa wurde seit dem Jahr 2000 lediglich mit dem Neubau eines einzigen Atomreaktors begonnen, nämlich in Finnland. Während die Atombranche dieses Projekt als Indiz für eine Renaissance der Kerntechnik feiert, ist bereits jetzt absehbar, dass die Zahl der Meiler in Europa auch in den kommenden Jahren weiter abnehmen wird. Denn nicht nur in Deutschland ist das Ende weiterer Anlagen beschlossen; in Großbritannien beispielweise werden die Reaktoren Oldbury und Wylfa in den Jahren 2008 und 2010 abgeschaltet. Die weltweit bisher stillgelegten Atommeiler waren zumeist zwischen 24 und 26 Jahren am Netz. Wenn der deutsche Reaktor Biblis A also wie geplant 2008 vom Netz geht, wird er mit 34 Jahren gemessen am internationalen Durchschnitt schon überdurchschnittlich alt sein.

Da der Neubau von Atomkraftwerken mindestens zehn Jahre Vorlauf benötigt, ist heute offenkundig, dass die Zahl der Atomkraftwerke weltweit sinken wird. Denn in den nächsten Jahren werden zahlreiche Anlagen an ihre Altersgrenze stoßen: Geht man von einer durchschnittlichen Laufzeit von 40 Jahren aus, so werden in den kommenden zehn Jahren 80 Anlagen weltweit auslaufen müssen. In den anschließenden zehn Jahren werden weitere 200 Reaktoren die Grenze erreichen.

"Dann müßte alle 18 Tage ein neuer Reaktor ans Netz gehen, wenn man die Zahl der Atomkraftwerke weltweit konstant halten wollte", rechnet Mycle Schneider, unabhängiger Berater für Energie- und Atompolitik aus Paris, vor. Doch das ist undenkbar: Weltweit sind derzeit gerade mal 29 Anlagen in Bau - der Rückgang des Atomstroms weltweit ist damit vorprogrammiert. "Das Atomzeitalter erlebt also eher die Abend- als die Morgendämmerung", sagt Schneider.

Atom-Renaissance?

Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" sieht eine Renaissance der Atomkraftwerke (SPIEGEL 40/03). Die neuen Meiler seien sauberer und sicherer als ihre Vorgänger. Der Energieexperte des BUND Ludwig Trautmann-Popp rückt das Bild zurecht.

(10. Dezember 2003) Aus den Jahresberichten der IAEO (Intern. Atomenergie-Organisation) über den Stand der Atomindustrie lässt sich kein Anzeichen für eine Atom-Renaissance ableiten. Im Gegenteil: Es geht seit Jahren kontinuierlich abwärts.

2003 sind weit weniger Reaktoren in Bau als noch vor wenigen Jahren. Einige davon gingen mittlerweile in Betrieb. In den USA, Bulgarien, Russland und Rumänien aber wurden zwölf Projekte vollständig aufgegeben. Nur in Indien sind in nennenswertem Umfang neue Projekte (acht) in Bau gegangen.

Viele der 33 Reaktoren, die laut SPIEGEL 40/03 weltweit noch in Bau sind, sind Karteileichen: Bei 14 Anlagen liegt die Auftragserteilung mehr als 15 Jahre zurück! Diese Reaktoren sind Dauerbaustellen, vermutlich schon eingestellt.

Auftragsbücher leer

In Wirklichkeit sind die Auftragsbücher der Atomindustrie seit langem leer: zum Beispiel in den USA seit 1979, in Deutschland seit 1982, in Frankreich seit 1985, in Großbritannien seit 1980, in Russland seit 1987. Nur in Ostasien, Taiwan/China, Nord- und Südkorea, Indien, Iran wird noch "aufgerüstet". Diese Länder haben aber eher an der militärischen als an der energiewirtschaftlichen Nutzung der Atomkraft Interesse.

Den weltweit größten Reaktorhersteller der 70er und 80er Jahre, die US-Firma Westinghouse, gibt es seit Jahren nicht mehr. Der Betriebsteil von Westinghouse, der konventionelle Gas- und Kohlekraftwerke baute, ging an Siemens, die Atomabteilung an die berüchtigte britische Atommüllfirma BNFL, Sellafield.

Die deutschen Atomfirmen der 70er Jahre (Interatom, HTR-Gesellschaft, ABB, AEG) gingen alle Pleite. Die letzte deutsche Atomfirma KWU wurde von Siemens an Framatome in Frankreich verkauft.

Schon auf der Nuklearkonferenz ENC '90 in Lyon warnte Ian Smart (britischer Politikberater) davor, dass "das natürliche Verrotten der Kernenergie" eintritt. Es bräuchte "nie eine ausdrückliche Entscheidung zu geben, die Kernenergie zu töten, vielmehr reicht es aus, wenn die Entscheidungen ausbleiben, die notwendig sind, um sie am Leben zu erhalten" ("Atomwirtschaft" 12/90).

13 Jahre danach wartet die Atomindustrie noch immer auf "lebenserhaltende" Entscheidungen.

Die Nutzung der Atomkraft klingt schneller aus, als die Strahlung ihrer Brennstäbe: Blick in ein Abklingbecken mit gebrauchten Brennstäben.

Strom aus neuen Atomkraftwerken ist nicht wirtschaftlich

Im Branchenblatt "Atomwirtschaft" schreibt die IAEO, dass Gas- und Windkraftwerke den Strom deutlich billiger erzeugen als neue Atomkraftwerke und fügt wörtlich hinzu:

"In Nordamerika und Westeuropa verspricht das Herausquetschen zusätzlicher Profite aus vorhandenen Atomkraftwerken derzeit mehr und ist weniger riskant, als sich auf eine neue Konstruktion einzulassen."

Betreiber von Atomkraftwerken brauchen keine Haftpflichtversicherung mit angemessener Deckungssumme abzuschließen, das Risiko wird auf Staat und Betroffene abgewälzt. Die meisten Entsorgungskosten werden ebenfalls dem Staat aufgebürdet. In Deutschland sind die diesbezüglichen Rückstellungen sogar steuerfrei und stehen zur freien Verfügung der Stromkonzerne.

In manchen Ländern, zum Beispiel Pakistan, Indien, Iran, Nord- und Südkorea, Brasilien, Argentinien, China, Taiwan und so weiter, erhalten die Atomkraftbetreiber hohe Subventionen aus dem Verteidigungsetat, weil es dort nicht vorrangig um die Stromerzeugung, sondern um den Griff zur Bombe geht. Atomkraftwerke als zentralistische und verbraucherferne Form der Stromerzeugung neigen mit ihrer Infrastruktur zum Black-out.

Brennstoff geht zur Neige

Die Vorkommen von Uran (hier die herkömmlichen Vorkommen im Uranerz) gehen in wenigen Jahrzehnten weltweit zu Ende - laut Bayerischem Wirtschaftsministerium und Bundesanstalt für Geowissenschaften im Jahre 2035. Die von der Atomlobby genannten Auswege wie Schneller Brüter oder Uran im Meerwasser - dort liegt die Konzentration 100.000 mal niedriger als im Uranerz - sind hoffnungslos unwirtschaftlich und werden angesichts günstigerer Energiealternativen nicht zum Zuge kommen.

Die Uranlobby schrieb 1977 (red book): "Beim geplanten Ausbau der Atomkraft wird das Uran 1999 zu Ende sein". Nur weil der Ausbau der Atomenergie weltweit hinter der Planung zurückblieb und nur fünf Prozent zur Energieerzeugung beiträgt - das heißt weniger als die Wasserkraft - gibt es auch heute noch Uran mit dem oben genannten unumgänglichen Ende in gut 30 Jahren.

Fazit: Gigantisches Luftschloss

In Finnland hat es trotz des positiven Parlamentsbeschlusses vom Sommer 2002 bis heute keinen Bauauftrag oder eine konkrete Planung gegeben. In der "Atomwirtschaft" erscheinen seit zehn Jahren hunderte von Artikeln über die Zukunft der Kernenergie. Einige davon waren euphorisch, zum Beispiel "Russland baut demnächst 33 Atomkraftwerke", erwiesen sich aber schon bald als Luftblase, in anderen wurden sehr kritische Bemerkungen über die Zukunft der Atomwirtschaft gemacht.

Die Statistiken über die Verteilung von Atomkraftwerken in Betrieb und in Bau sprechen eine eindeutige Sprache: Atomkraft hat im Konkurrenzkampf mit anderen Energieträgern keine Zukunftschancen mehr. Der Ausbau der Atomkraft war seit jeher ein gigantisches Luftschloss. Die OECD prognostizierte 1977: Im Jahre 2000 werden bis zu 1.400 Gigawatt weltweit am Netz sein. Tatsächlich waren es 300 Gigawatt, also nicht viel mehr als ein Fünftel.