Vom Überfluss zur Knappheit

Die fossile Energiewirtschaft steht vor dem Scheitelpunkt: Brennstoff wird weltweit knapp. Doch es gibt Grund zur Hoffnung, denn gleichzeitig wachsen die erneuerbaren Energien rasanter, als selbst Optimisten vorherzusagen wagten.

Von Thomas Seltmann

(9. September 2009) Bis zum Jahr 2030 erwartet die UNO, dass die Weltbevölkerung um ein Viertel auf über acht Milliarden wächst. Ökonomen, etwa die der Weltbank, prognostizieren nochmals eine Verdopplung der Wirtschaftsleistung. Als Folge skizziert die Internationale Energieagentur IEA eine Steigerung des Energieverbrauchs um bis zu 45 Prozent in den nächsten 20 Jahren. Dabei will die Weltgemeinschaft zum Schutz des Erdklimas die jährlichen Kohlendioxid-Emissionen bis 2050 weltweit um 85 Prozent senken.

Derzeit 85 Prozent Fossil

Um das zu erreichen, müsste nicht nur der heutige Energiemix vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden, sondern auch der zusätzliche Verbrauch von CO2-freien Energieträgern gedeckt werden. Der heutige Verbrauch von Endenergie basiert zu 85 Prozent auf fossilen Quellen, wobei Erdöl ein Drittel, Kohle gut ein Viertel und Erdgas knapp über ein Fünftel deckt. Mit nur zwei Prozent zeigt sich die Atomkraft als Scheinriese, der zwar in der öffentlichen Diskussion herausragt, für die weltweite Energieversorgung jedoch heute wie auch in Zukunft keine tragende Rolle spielt.

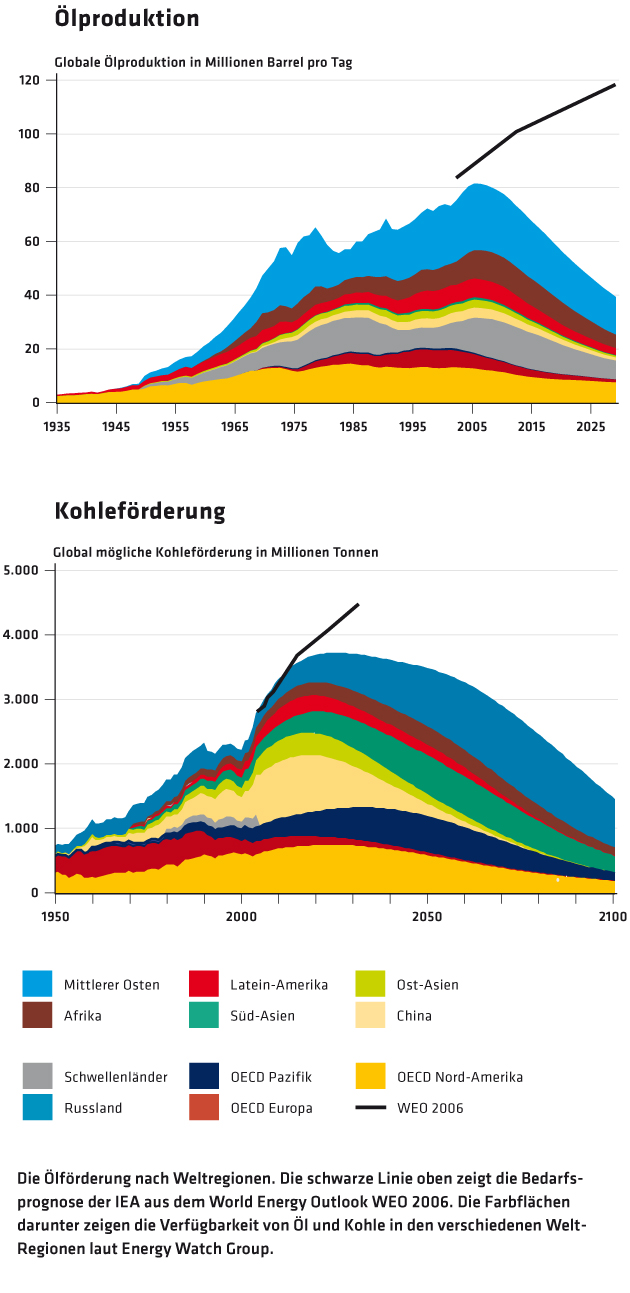

Heute wird viermal mehr Öl verbraucht, als neu gefunden. Die weltweite Erdölförderung könnte sich bis 2030 halbieren.

Doch nicht allein der Klimaschutz, sondern vor allem die Verfügbarkeit der fossilen Rohstoffe wird dem Energieverbrauch Grenzen setzen. Die Frage "Wie lange reicht das Öl?" führt in die Irre, weil die Quellen nicht stetig sprudeln und plötzlich von einem Tag auf den anderen versiegen. Die Frage muss lauten: Welche Menge ist zu welcher Zeit verfügbar? Und wie steht diese Menge im Verhältnis zur Nachfrage?

Wissenschaftler haben im Auftrag der Energy Watch Group (EWG) diese Fragen detailliert beantwortet. Dabei gingen sie von der Tatsache aus, dass zunächst die ergiebigsten und am einfachsten erschließbaren, also billigsten Quellen angezapft werden. Irgendwann erreicht die Förderung ihren Höhepunkt und nimmt danach ab. Auch die Erschließung von immer mehr kleinen Reserven kann diesen Rückgang nicht aufhalten.

Dieses Prinzip gilt für die weltweite Ölförderung, weil die Gesamtmenge des Erdöls in der Erdkruste aus geologischen Gründen begrenzt ist und die Vorkommen weitgehend bekannt sind. Und es gilt auch für andere endliche Rohstoffe wie Erdgas, Kohle und Uran. Dennoch ignorieren regierungs- und unternehmensnahe Analysen wie die Studie "Energierohstoffe 2009" der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) die Fakten.

Die drei Ölpeaks

Alles Erdöl, das gefördert wird, muss zuvor gefunden worden sein. Geologen datieren den Höhepunkt der weltweiten Erdölfunde auf die Mitte der 1960er-Jahre. Seither gingen die Neufunde zurück. Auf der anderen Seite stieg der Verbrauch: Etwa im Jahr 1986 überstieg der jährliche Erdölverbrauch erstmals die Menge der neuen Funde. Unweigerliche Folge: Auch die verbleibenden Reserven überschritten ihren Höhepunkt ("Peak zwei") und schrumpfen seither.

Heute wird vier- bis fünfmal mehr verbraucht als neu gefunden. Die kaufmännisch-zurückhaltenden Zahlen der Ölunternehmen nähern sich langsam, aber sicher den Daten der Geologen an. Rund 20 Jahre später scheint nun der "Peak drei" erreicht, der Höhepunkt der weltweiten Ölfördermenge. Dieser muss auf den Höhepunkt der Funde und den Höhepunkt der verbleibenden Reserven unweigerlich folgen. Die Folge: Laut Analyse der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik könnte sich die weltweite Erdölförderung bis zum Jahr 2030 halbieren. Auf dem Weltmarkt wird sogar noch weniger verfügbar sein, weil die Förderländer ihren Rohstoff zunehmend selbst verbrauchen.

Auch Kohle wird bald knapp

Weniger akut und doch nicht minder brenzlig ist die Situation bei der Kohle, die vor allem zur Stromerzeugung dient. Statistiken zu den globalen Kohlevorräten sind oft veraltet und überschätzen vermutlich die Vorkommen. Viele Daten wurden seit Jahren nicht mehr aktualisiert. Und wenn, mussten die Angaben meist nach unten korrigiert werden.

Bedenklich ist vor allem die Abhängigkeit von wenigen Kohle-Exportländern: Nur vier Länder bedienen 80 Prozent der Nachfrage, allen voran Australien mit allein 40 Prozent. Dabei wird nur ein Siebtel der geförderten Kohle exportiert, weil die Förderländer sie überwiegend selbst verbrauchen. Das Land mit der größten Kohleförderung ist China. Es fördert die doppelte Menge des zweitplatzierten Förderlandes USA. Dennoch muss China, ebenso wie die USA, in Zukunft Kohle importieren. Die Verknappung wird bereits jetzt an den spürbar steigenden Preisen sichtbar. Die Wissenschaftler der EWG gehen davon aus, dass die weltweite Kohleförderung zwischen 2020 und 2030 ihren Höhepunkt überschreiten wird auf einem Niveau, das etwa 30 Prozent über der heutigen Kohleförderung liegen könnte.

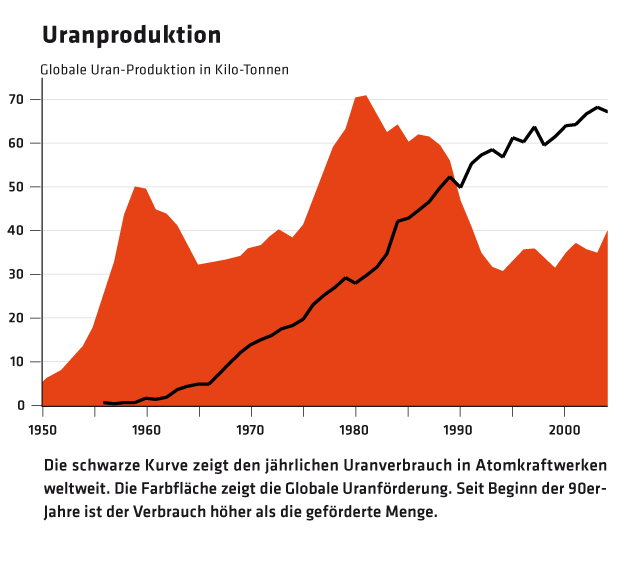

Atomkraftwerke laufen auf "Reserve"

Für radioaktive Brennstoffe gelten analoge Berechnungen: So hat Uran bereits Anfang der 80er-Jahre den Förderhöhepunkt überschritten. Seit 1991 verbrauchen die Atomkraftwerke mehr Uran als gefördert wird. Die Differenz - zurzeit etwa 40 Prozent des Bedarfs - decken Lagerbestände aus der Zeit vor 1990. Ein großer Teil dieses Urans ging in die Produktion von Atomwaffen in den USA und in Russland.

Dank der Abrüstung stammt nun statistisch jede zehnte Kilowattstunde Atomstrom aus dem Uran ehemals sowjetischer Atomsprengköpfe. Die Verknappung lässt jetzt schon die Preise steigen: Die zivilen Lagerbestände neigen sich dem Ende zu, während sich die Produktion nicht beliebig steigern lässt.

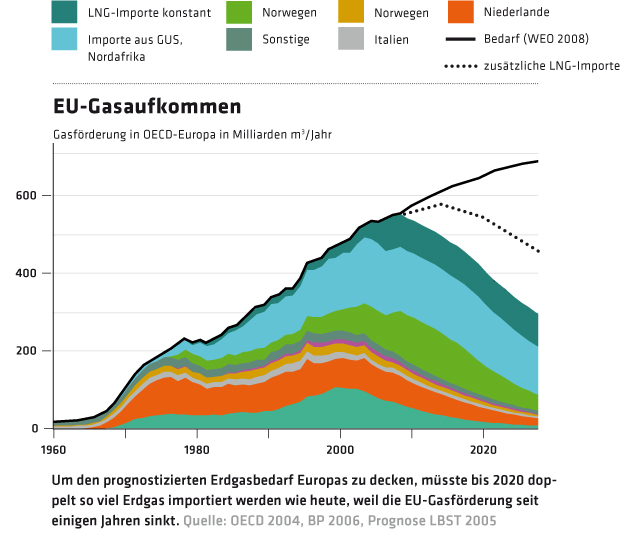

Auch Erdgas ist keine Alternative

Die Recherchen der Wissenschaftler von der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik zum Erdgas zeigen, dass die europäische Gasversorgung keineswegs gesichert ist. Während der Gasverbrauch steigt, sinkt die Förderung in der EU und in Norwegen in den nächsten 20 Jahren um die Hälfte. Die bisher geplanten Pipelines können diesen Rückgang nicht ausgleichen.

Dabei herrscht selbst im größten Erdgas-Förderstaat Russland akuter Mangel: Gaskraftwerke stehen still, und ein Teil des exportierten Gases stammt aus dem Kaukasus. In den großen alten Gasfeldern sinkt die Förderung, während der Eigenverbrauch der Förderländer und die Nachfrage aus Asien steigt. Fazit: Selbst wenn man optimistisch die offiziellen Angaben über Reserven zugrunde legt, dürfte die weltweite Gasförderung um das Jahr 2025 ihr Maximum erreichen.

Schnelle Energierevolution nötig

Fasst man die Analysen zusammen, stehen wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren vor dem Scheitelpunkt der konventionellen Energieversorgung. Erstmals in der modernen Industriegeschichte reichen diese Energieträger nicht mehr aus für ein Wirtschaftswachstum, das unser Finanzsystem stabilisiert. Gleichzeitig befinden sich die Erneuerbaren erst am Beginn ihres exponentiellen Wachstumsprozesses. Sie könnten die entstehende Energielücke nur rechtzeitig schließen, wenn ihr Wachstum über alle bisherigen Szenarien hinaus beschleunigt wird.

Erdgasförderung erreicht 2025 ihr Maximum

Der Vorteil liegt dabei auf der Hand, denn der Ausbau der Energiegewinnung aus Wind, Sonne, Biomasse und Erdwärme kann unbegrenzt unabhängig von Lagerstätten erfolgen. Bei den Erneuerbaren entscheiden nur Umfang und Wachstum der Investitionen in die Anlagen über das Ausbautempo.

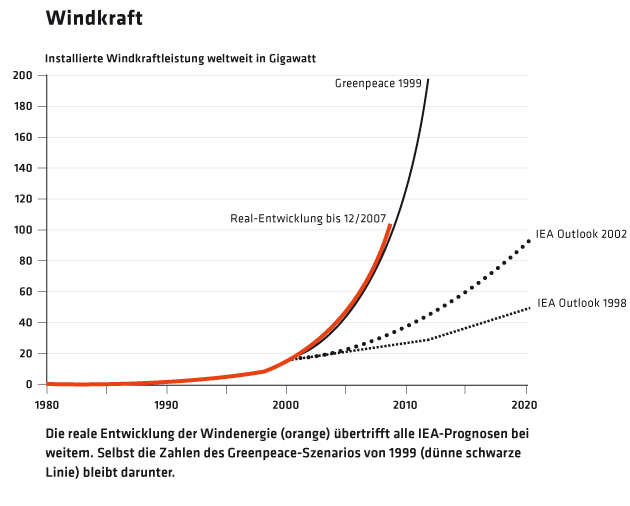

Besonders rasant läuft die Entwicklung der Windkraft

Laut dem schweizer Energiewissenschaftler Rudolf Rechsteiner hat die Entwicklung der Windenergie bislang alle offiziellen Vorhersagen weit übertroffen. Schreibt man das weltweite Wachstum der Windenergie und der Stromnachfrage fort, wird ab dem Jahr 2019 mehr als die Hälfte aller weltweit neu gebauten Kraftwerksleistung in Windkraftanlagen installiert.

Schon bis 2037 könnten die Erneuerbaren die vollständige Stromversorgung weltweit übernehmen. Eine Kilowattstunde Windstrom kostet in vielen Regionen schon heute sechs bis acht Cent, an sehr guten Standorten sogar noch weniger. Damit ist Windenergie unter neuen Kraftwerken häufig die billigste Stromerzeugungstechnik.

Schneller Umstieg ist kostengünstiger

Das Institut ISUSI hat ein Ausbauszenario für die Bereiche Strom und Wärme errechnet. Danach kann der Ausbau der erneuerbaren Energien sehr viel schneller und mit deutlich geringeren Investitionen erfolgen, als manche befürchten.

Die Wissenschaftler legten für ihre Analyse je nach Weltregion unterschiedlich hohe Pro-Kopf-Investitionsbeträge zugrunde. Dabei kommen sie zu dem Ergebnis, dass 2030 die erneuerbaren Energien mindestens 29 Prozent des gesamten Strom- und Wärmebedarfs decken - und das bezogen auf den dann höheren Verbrauch, den die IEA prognostiziert. Verglichen mit dem heutigen Weltenergieverbrauch würde der Anteil sogar über 40 Prozent betragen. Das heißt: Sollte der Energieverbrauch stagnieren oder sinken, ist das Ziel schneller erreichbar.

Die beiden Studien zeigen, dass bisherige Prognosen viel zu pessimistisch sind, denn sie unterschätzen die Macht politischer Rahmenbedingungen, die Dynamik der Massenfertigung und den Entwicklungseifer der Ingenieure. Insgesamt wäre ein schnellerer Umstieg auch kostengünstiger: Erstens, weil sich regenerative Energietechniken rascher verbilligen würden und zweitens weil die Preissteigerungen durch Verknappung bei den fossilen Energien vermutlich moderater ausfallen würden.

Thomas Seltmann ist seit 20 Jahren in der Energiewirtschaft tätig und beschäftigt sich besonders mit Fragen der Nachhaltigkeit. Er ist Referent für Energiefragen, Autor des Fachbuch-Bestsellers "Photovoltaik - Strom ohne Ende" (4. Auflage, Berlin 2009) und derzeit Projektmanager der "Energy Watch Group". Der Autor steht auch für Vorträge zu den Themen dieses Beitrages zur Verfügung. www.thomas-seltmann.de

Über die Energy Watch Group (EWG)

Das internationale Netzwerk von Wissenschaftlern und Parlamentariern erarbeitet unabhängig und überparteilich globale Studien zur Verknappung der fossilen Energieressourcen und Uran sowie Ausbauszenarien für die erneuerbaren Energien. Die Analysen liefern Politik, Medien und Öffentlichkeit wichtige Basisinformationen für eine langfristig sichere und kostengünstige Energieversorgung.

Die Ludwig-Bölkow-Stiftung in München-Ottobrunn trägt das gemeinnützige Projekt, das sich aus zweckgebundenen Zuwendungen finanziert. Für eine ausführliche Studie zur Gasversorgung und gezielte unabhängige Politikberatung benötigt die Initiative dringend weitere (steuerbegünstigte) Zuwendungen.

www.energywatchgroup.org