Wasserstoffmobilität als Königsweg?

Unbegrenzte Reichweite, ein schneller Tankvorgang und CO2-neutraler Kraftstoff, hergestellt aus dem „Überschussstrom“ der Erneuerbaren. So wunderschön soll unsere Mobilität der Zukunft aussehen. Zu schön, um wahr zu sein? Wir haben die verheißungsvollen Versprechungen kritisch unter die Lupe genommen.

Von Louis-F. Stahl

(20. Dezember 2019) Betrachtet man die heutige Realität, sieht die Wasserstoffwelt noch ziemlich nüchtern aus. Zu kaufen gibt es nur zwei Brennstoffzellenfahrzeuge: Den „Toyota Mirai“ ab 78.600 Euro Listenpreis sowie den „Hyundai Nexo“ ab 69.000 Euro. Weitere Fahrzeuge, wie der „Mercedes GLC F-Cell“, sind nur als Langzeit-Mietwagen oder im Rahmen von Erprobungsvereinbarungen bei Firmenkunden unterwegs. So wundert es nicht, dass im Jahr 2018 nur rund 160 Brennstoffzellenfahrzeuge in Deutschland neu zugelassen wurden (siehe „Alternative Antriebe auf Erfolgskurs“). Dabei wurde bereits in den 1990er Jahren die A-Klasse von Mercedes auch als Brennstoffzellenfahrzeug entwickelt, das nie auf den Markt kam. Wasserstoff ist nicht erst seit kurzem die Technologie „von morgen“.

Die Krux mit den Tankstellen

Hat man eines der seltenen, teuren Fahrzeuge und möchte es betanken, gibt es deutschlandweit derzeit 77 H2-Tankstellen. Befinden Sie sich beispielsweise in Fulda, wäre die nächste Tankstelle in Kassel oder Frankfurt zu finden – jeweils rund 100 Kilometer entfernt. Nun mag man einwenden, dass Fulda keine Stadt von Welt ist und es stattdessen in der Landeshauptstadt Kiel versuchen, wird aber feststellen müssen, dass man von dort mindestens bis nach Hamburg oder Flensburg zum Tanken fahren müsste – jeweils rund 90 Kilometer, oder 180 Kilometer für Hin- und Rückfahrt. Allerdings sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 15 der 77 Tankstellen defekt oder geschlossen. Somit bleiben nur 52 H2-Tankstellen. Ihre Fahrt von Kiel nach Flensburg war übrigens vergebens: Die Tankstelle hat strikte Öffnungszeiten und bereits geschlossen. Die H2-Tank-stelle in der Hamburger HafenCity ist hingegen leider schon länger defekt.

Wenn Sie eine funktionierende und geöffnete Tankstelle finden, benötigen Sie eine „H2.Live“ Tankkarte und zahlen einen zwischen allen Tankstellen abgesprochenen Preis in Höhe von 9,50 Euro pro Kilo H2. Die beiden erhältlichen Fahrzeuge benötigen etwa ein Kilo H2 pro 100 Kilometer, sodass sich die Kraftstoffkosten auf 9,50 Euro pro 100 Kilometer belaufen. Zum Vergleich: Mit einem „Toyota Prius“ Voll-Hybrid wären es mit etwa 5 Euro für Benzin nur halb so viel oder mit einem Elektroauto wie dem „Renault Zoe“ mit etwa 4 Euro für Strom noch weniger. Kommt der Strom für das batterieelektrische Auto nicht aus dem Netz, sondern einer eigenen PV-Anlage, wären es gar nur rund 2 Euro.

Wasserstoff, ein fossiler Kraftstoff

Denkt man an die Umweltbilanz der Wasserstoffmobilität, so ist häufig zu lesen, dass Wasserstofffahrzeuge als Abgas nur Wasserdampf ausstoßen. Das ist für sich genommen auch richtig. Genauso richtig ist aber auch, dass bei E-Autos im Betrieb überhaupt keine Abgase ausgestoßen werden. Die Frage ist daher vielmehr, wie der Strom für das E-Auto – respektive der Wasserstoff für das Brennstoffzellenfahrzeug – hergestellt wird.

Der Traum der Wasserstoffmobilität lebt von einer Herstellung des Wasserstoffs aus erneuerbarem „Überschussstrom“. Fakt ist jedoch, dass der Wasserstoff derzeit, mit Ausnahme medienwirksamer Demonstrationsanlagen, nicht per Elektrolyse aus (erneuerbarem) Strom hergestellt wird, sondern aus fossilem Erdgas „reformiert“ wird. Belastbare Zahlen hierzu sind nicht öffentlich. Vertreter der Wasserstoffwirtschaft selbst sprechen davon, dass derzeit rund 70 Prozent des Wasserstoffes aus Erdgas gewonnen werden. Andere Statistiken vermuten, dass bis zu 90 Prozent des H2 aus fossilen Quellen stammt. Ein Umstand, der im Gegensatz zum gerne genutzten „Kohlestromvergleich“ bei E-Autos, öffentlich kaum beachtet wird.

Mär vom Überschussstrom

Zukünftig soll Wasserstoff jedoch nicht aus Erdgas dampfreformiert oder aus Kohlevergasung gewonnen, sondern aus dem Überschussstrom der Erneuerbaren mittels Elektrolyseuren erzeugt werden. Das ist technisch möglich und wird in Schaufensterprojekten bereits heute, beispielsweise vom Fahrzeughersteller Audi, zu Marketingzwecken praktiziert. Die wirtschaftlich spannende Frage ist jedoch, ob sich solche Anlagen rechnen werden. „Überschussstrom“, also Strom der netztechnisch nicht transportiert werden kann, machte selbst im windreichen Schleswig-Holstein laut Zahlen der Landesregierung für das Jahr 2018 nur 3 Prozent der Windstrommenge aus. Welches Wirtschaftsunternehmen würde eine millionenschwere Elektrolyseanlage bauen, die 97 Prozent der Zeit nicht in Betrieb sein wird? Welchen Preis müsste dieser Wasserstoff aus Überschussstrom an den H2-Tankstellen haben, damit sich die Elektrolyseanlagen für die Investoren bezahlt machen können?

Effizienzprobleme

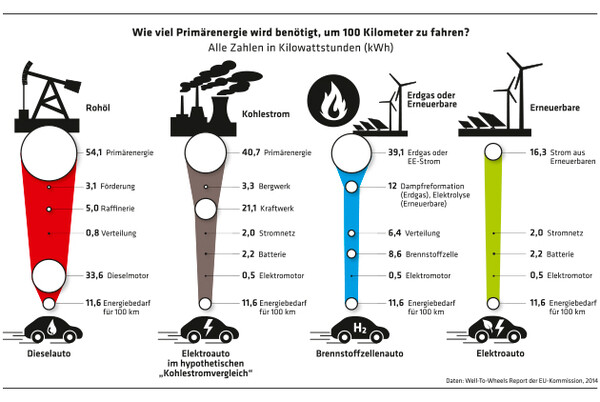

Selbst wenn man annehmen würde, dass es künftig – woher auch immer – ausreichend und dauerhaft preisgünstigen EE-Strom für eine wirtschaftlich tragfähige Wasserstoffelektrolyse geben wird, stellt sich die Frage, wie wir mit Energie umgehen wollen. Um die Effizienz von Antriebstechnologien für Fahrzeuge zu bewerten, hat sich die sogenannte „Well-to-Wheel“ (übersetzt: „vom Bohrloch bis zum Rad“) Methode etabliert, die sich auch bei Erneuerbaren und Wasserstoff anwenden lässt. Sie betrachtet die Frage, wie viel Primärenergie eines bestimmten Energieträgers aufgewandt werden muss, um eine bestimmte Menge an Bewegungsenergie bereitzustellen.

Das der Grafik zu entnehmende Ergebnis ist überraschend: Die Wasserstoffwirtschaft ist nur wenig effizienter als der immer wieder gerne bemühte „Kohlestromvergleich“, bei dem angenommen wird, dass ein hypothetisches Elektroauto entgegen dem Strommix ausschließlich mit Kohlestrom lädt. Würde man diesen „Kohlestromvergleich“ auf Wasserstoff münzen und annehmen, dass ein Wasserstoffelektrolyseur mit Kohlestrom betrieben wird, bräuchte ein solches Kohlestrom-Wasserstoffauto mit rund 80 kWh für 100 Kilometer deutlich mehr als ein Dieselauto, rund die doppelte Energiemenge, die ein Kohlestrom-Elektroauto bräuchte und die fünffache Energiemenge eines Elektroautos, das EE-Strom lädt.

Zukunftsstrategie?

Dr. Hartmut Euler, Ministerialdirigent im Ruhestand und ehemaliger Leiter der Energieabteilung im Wirtschaftsministerium von Schleswig-Holstein sowie Mitglied im Bund der Energieverbraucher, findet angesichts dieser Tatsachen deutliche Worte: „Wasserstoff aus Strom per Elektrolyseur zu erzeugen ist Energieverschwendung, führt zu Atom- sowie Kohlekraft zurück und behindert alle Bemühungen zum Klimaschutz.“ Eine kurzweilige Abhandlung über 81 Seiten zu Wasserstoff

als Energieträger für Mobilitätsanwendungen hat Dr. Euler auf seiner Webseite zum kostenfreien Download bereitgestellt.

Die Frage, warum Wasserstoff seitens der Automobilindustrie seit 30 Jahren trotz aller Widrigkeiten als „die Lösung von morgen“ versprochen wird, ist nicht definitiv zu beantworten. Anzunehmen ist, dass es für die Hersteller günstig ist, stets auf eine ferne klimafreundliche Zukunft verweisen zu können, um die aktuellen – vergleichsweise schmutzigen – Fahrzeuge weiterhin gut verkaufen zu können. Der jetzige Volkswagen-Chef und ehemalige BMW-Entwicklungsleiter Herbert Diess äußert noch eine andere Theorie: „Es gibt halt Firmen, die haben da Milliarden investiert“. Ob sich diese Investitionen jemals auszahlen werden, ist fraglich.