Elektro-Mobil

Elektroautos: Klein und günstig

Kleine Elektroautos sind das Gegenteil vom SUV: gelebter Gemeinsinn gegen protzigen Egoismus. Wir stellen kleine, günstige Elektroautos und elektrische Leichtfahrzeuge (ELV) vor. Doch Modelle im Niedrigpreissegment sind gezählt.

Von Aribert Peters

(23. Mai 2024) Je schwerer ein E-Auto, desto größer und schwerer muss auch die Batterie sein, was das Auto noch schwerer macht. Umgekehrt gilt aber auch: je leichter ein E-Auto, desto leichter seine Batterie. Ein gewichtiges Argument für kleine Elektromobile, von den Kosten und Umweltwirkungen ganz zu schweigen. Dennoch sind nur 17 % aller in Europa verkauften E-Autos Kleinwagen.

Das Leichtmobil Ari 902 Comfort hat Klimaanlage, Servolenkung und ESP. Es kostet circa 19.000 Euro bei einer Reichweite von 110 Kilometern.

Kleine viersitzige Stromer unter 30.000 Euro

- Der Citroën ë-C3 ist ein neuer Kleinwagen im SUV-Look. Er kostet in der Basisvariante nur 23.000 Euro. Der 113-PS-Motor bringt ihn auf maximal 135 km/h. Er wird in Europa gebaut und hat eine Reichweite von 320 km. Er ist der neue Star unter den Elektro-Kleinwagen.

- Das günstigste Elektroauto auf dem deutschen Markt ist schon seit Längerem der Dacia Spring. Die Listenpreise beginnen bei 22.750 Euro. Bis Ende März gilt ein Rabatt von 10.000 Euro und damit ein Listenpreis von unter 13.000 Euro.

- Mit dem Twingo Electric hat Renault den zweiten Elektro-Stadtflitzer im Programm. Die Reichweite liegt bei 270 km und ist daher mehr als ausreichend. Aktuell gibt es den Twingo Electric ab etwa 18.000 Euro.

- Der Fiat 500e schafft es mit einem Listenpreis von 29.990 Euro gerade noch in die Liste unter 30.000 Euro.

- Den VW e-Up gibt es zwar nur noch als Lagerfahrzeug (VW e-Up Edition). Aber erstens finden sich einige Hundert davon auf der VW-Webseite und zweitens beginnen die Preise nun bei 24.799 Euro, während ursprünglich 29.995 Euro aufgerufen wurden.

Elektrische Leichtmobile

Neben den E-Autos gibt es in Deutschland auch kleine, leichte und ebenfalls günstige Elektrofahrzeuge unterhalb der Pkw-Klasse: die LEV – Light Electric Vehicles. Sie eignen sich für mehr als die Hälfte der Wege, die derzeit mit dem Pkw zurückgelegt werden. Sie brauchen keine Wallbox sondern nur eine Schuko-Steckdose zum Laden. Die Zweisitzer sind leichter und einfacher gebaut als Autos und brauchen keine Crashtests zu bestehen.

LEV im Überblick

- Microlino, die elektrische Isetta, kostet 20.000 Euro und hat durch seine 10,5-kWh-Batterie eine Reichweite von 177 km. Der 17-PS-Motor erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h.

- Smart EQ Fortwo von Smart/Mercedes-Benz für rund 22.000 Euro. Der Smart EQ wird laut Hersteller Mitte 2024 eingestellt, Smart nimmt bis kommenden April aber noch Bestellungen entgegen.

- Bereits seit 2016 gibt es den Elektroautohersteller Ari Motors in Borno (Sachsen). Mit dem seit April 2023 ausgelieferten Typ 902 erhält man einen elektrischen Zweisitzer ab 16.650 Euro. Die Comfort--Variante für 19.000 Euro hat Servo-lenkung, ESP und Klimaanlage. Lieferzeit laut Hersteller drei Monate, Reichweite 110 km, Höchstgeschwindigkeit 90 km/h, Verbrauch 10 kWh/100 km. Video Ari 902 und Test Ari 902

- Im Kleinst-Elektrowagen Dyo des Herstellers Elaris haben zwei Personen ausreichend Platz und es gibt einen Kofferraum, in der Luxusvariante eine Klimaanlage. Über die Lieferzeiten ist nichts bekannt. Den Dyo gibt es ab 18.000 Euro mit einer Reichweite von 300 km und 110 km/h Spitze. Video dyo ; Test dyo und News

- Der Klassiker Opel Rocks E ist ab 8.000 Euro zu haben. Man darf ihn ab 15 Jahren mit dem Führerschein AM fahren. Er ist 45 km/h schnell und hat eine Reichweite von 75 km. Gut für zwei Personen oder eine Person und Kofferraum.

- Den halb offenen Renault Twizy gibt es schon ab 7.000 Euro. Er fährt 45 km/h schnell. Die Produktion wurde allerdings im September 2023 eingestellt.

Studie „Elektrische Kleinund Leichtfahrzeuge“

„Studie: Mehr als 40 Prozent weniger Emissionen durch E-Leichtfahrzeuge möglich“

Bidirektionales Laden: E-Autos als flexible Stromspeicher?

(6. April 2023) Verfügt man über eine eigene PV-Anlage, dann macht es Sinn, den selbst erzeugten Strom, der gerade nicht gebraucht wird, zu speichern, um ihn später im eigenen Haus zu nutzen. Die Batterie von E-Autos ist etwa zehnmal größer als die übliche PV-Batterie und um den Faktor 3 bis 4 günstiger. Es liegt also nahe, das E-Auto nicht nur mit Strom aus dem Hausnetz oder der PV-Anlage aufzuladen, sondern diesen umgekehrt nachts wieder ins Hausnetz zurückzuholen. Man spricht von „bidirektionalem Laden“. Mit dem Strom aus dem vollgeladenen E-Auto kann man einen Durchschnittshaushalt fünf bis zehn Tage komplett versorgen. Und man kann noch einen Schritt weitergehen und den Strom in Zeiten geringen Kraftwerksangebots ins Netz einspeisen. Oder man betrachtet die E-Auto-Batterie als Bestandteil eines gemeinschaftlichen Versorgungssystems, das man mit seinen Nachbarn betreibt – eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft nach EU-Recht.

Es verwundert, dass trotz der offensichtlichen Vorteile für den Einzelnen und die Gemeinschaft sich viele E-Autos noch nicht bidirektional nutzen lassen: Es gibt eine Reihe von technischen und gesetzlichen Hürden und es wird wohl noch Jahre dauern, bis sich die Idee durchsetzt. Wer nicht so lange warten will, kann auch heute schon ein E-Auto kaufen, das bidirektionales Laden beherrscht, bis dato sind das vorwiegend japanische Fahrzeuge. Und von der Schweizer Firma Evtec gibt es eine Wallbox, die E-Auto-Strom ins Hausnetz einspeisen kann. Schließlich könnte man auch ein altes E-Auto zur Hausbatterie umdeklarieren.

Die Initiative Bidirektionales Laden zeigt in einem Positionspapier die zumeist noch ungelösten regulatorischen Hindernisse auf:

- bdev.de/bidirpos

- Welche E-Autos bidirektional geladen werden können, ist hier nachzulesen: bdev.de/autoalskraftwerk

- Erklärvideo von Alexander Bloch zum Strommarkt und bidirektionalen Laden: bdev.de/bloch

E-Mobil light: Die Isetta ist wieder da

(5. April 2023) Im Durchschnitt wird ein Auto nur von 1,2 Personen genutzt und nur 35 Kilometer pro Tag gefahren. Das bedeutet, dass normale Autos für 95 % ihrer Nutzung zu groß sind. Kleine Elektroautos kommen mit leichteren Batterien aus. Ein Beispiel ist der Microlino – ein umweltfreundliches und wendiges Elektromobil speziell für den Einsatz in der Stadt. Mit einem Gewicht von rund 500 Kilogramm und einer Länge von 2,52 Metern ist es sehr kompakt und ideal für schmale Straßen und enge Parkplätze.

Das Fahrzeug aus der Schweiz bietet Platz für zwei Personen und in den Kofferraum passen drei Bierkästen. Die Batterie des Microlino kann in nur vier Stunden an einer Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Dabei stehen drei verschiedene Batteriegrößen zur Verfügung, die eine Reichweite von 91, 177 oder 230 Kilometern ermöglichen.

Trotz seiner geringen Größe erreicht der Microlino eine Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometern und ist damit auch auf Schnellstraßen einsetzbar. Er verbraucht mit 7 kWh/100 km nur ein Drittel des Verbrauchs eines normalen Elektroautos. Der Preis für das Elektromobil beginnt bei 14.990 Euro. Es soll Anfang 2023 in Deutschland ausgeliefert werden.

Günstigste Elektroautos: bdev.de/guenstigeeautos

Mess- und Eichwesen: Schnelllader oft ungeeicht

Von Louis-F. Stahl

(11. Juli 2022) Das Mess- und Eichgesetz schreibt vor, dass Messgeräte zu Abrechnungszwecken grundsätzlich nicht ungeeicht verwendet werden dürfen (§ 31 MessEG). Jeder Stromzähler, jede Zapfsäule und jede Gemüsewaage im Einzelhandel muss hierzulande geeicht sein. Diese Pflicht erstreckt sich auch auf Ladesäulen. Handelsübliche Stromzähler eignen sich jedoch nur zur Messung von Wechselströmen (AC), nicht aber zur Messung von Gleichstrom (DC). Die Messung von Gleichstrom ist erst mit dem Aufkommen von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge relevant geworden. Bereits im Jahr 2017 veröffentlichte die Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME) ein Informationsschreiben, das als temporäre Lösung bis zur Verfügbarkeit geeichter Gleichstrommessgeräte die Messung des Wechselstroms vor der Gleichrichtung und einen pauschalen Abzug von 20 Prozent Wandlungsverlusten empfahl.

Seit April 2019 sollten nur noch Schnellladestationen mit geeichter DC-Messung zum Einsatz kommen. Ausnahmen sind seitdem auf individuellen Antrag hin möglich. Wie das Handelsblatt und der Online-Dienst Golem berichten, sollen solche Ausnahmen nicht selten, sondern die Regel sein. Erst im Verlauf des letzten Jahres haben die Hersteller von DC-Ladesäulen geeichte Messungen als Option in ihr Lieferprogramm aufgenommen. Während die eichrechtskonforme DC-Messung bei neuen Ladesäulen rund 1.000 Euro Aufpreis koste, werde die Nachrüstung bestehender Säulen je nach Modell bis zu 12.000 Euro pro Ladeanschluss kosten. Einige ältere Modelle lassen sich dem Vernehmen nach nicht nachrüsten und müssen ersetzt werden. Diese Mehrkosten werden Energieverbraucher über den Ladestrompreis bezahlen müssen. Ob die deutsche Lösung, zwingend auch bei Bestandsladesäulen den DC-Strom geeicht zu messen, im Interesse der Verbraucher ist, ist daher fraglich. Immerhin tragen Verbraucher im Fall einer AC-Ladung die AC-DC-Wandlungsverluste ihrer Bordladegeräte im Fahrzeug auch selbst. Ein pauschaler Abzug von AC-DC-Wandlungsverlusten an bestehenden DC-Schnellladesäulen – daher eine Art Bestandsschutz – wäre eine vertretbare Lösung im Interesse von Verbrauchern und Ladestationsbetreibern gleichermaßen.

Ob eine Schnellladesäule bereits über eine geeichte Messung verfügt, können Verbraucher am Typenschild der Ladesäule erfahren. Geeichte Ladesäulen tragen auf ihrem Typenschild die Kennzeichnung „DE-M“ umrahmt von einem Rechteck.

Monopolkommission: Wenig Wettbewerb bei Ladesäulen

Von Daniela Roelfsema

(7. Juli 2022) In ihrem neusten Sektorgutachten beklagt die Monopolkommission einen mangelnden Wettbewerb im Bereich öffentlicher Ladestationen. In mehr als der Hälfte der untersuchten Landkreise sei jeweils ein Anbieter dominant und „beherrsche“ den Markt. Dieser Anbieter setze dann „Konditionen, vor allem den Ladepreis, auf ein Level, das signifikant von dem Niveau abweicht, welches sich bei wirksamem Wettbewerb einstellen würde“, so das Gutachten.

Die Monopolkommission empfiehlt Kommunen eindringlich, bei der Vergabe potenzieller Standorte für Ladesäulen, die Ausschreibungen so zu gestalten, dass nicht ein Anbieter allein den Zuschlag erhält. Dies könne durch eine Ausschreibung in mehreren Losen erfolgen, die jeweils unterschiedliche Standorte enthalten und an unterschiedliche Anbieter vergeben werden. Ein solches Verfahren hat das Bundesverkehrsministerium bereits kürzlich bei der Ausschreibung der 900 Schnellladestandorte des „Deutschlandnetzes“ erfolgreich angewandt und erntete dafür heftige Kritik der bisherigen Monopolisten mit Standorten nahe der Bundesfernstraßen (siehe „Mehr E-Auto-Ladestationen“).

KfW-Zuschuss: Wallboxförderung für Unternehmen

Von Louis-F. Stahl

(4. Juli 2022) Das KfW-Förderprogramm 440 zum Ausbau privater Ladeinfrastruktur erfreute sich einer enormen Nachfrage. Anträge für rund eine Million Ladepunkte wurden zwischen November 2020 und Oktober 2021 bei der KfW gestellt.

Die Bundesregierung hat das ursprüngliche Förderbudget von 200 Millionen Euro im Verlauf des Bundestagswahljahres 2021 beinahe monatlich auf insgesamt 800 Millionen Euro erhöht. Die Energiedepesche wies bereits in „Wallboxen für Daheim“ darauf hin, dass in „Anbetracht der anstehenden Bundestagswahl die Chancen für Verlängerungen bis September 2021 nicht schlecht stehen.“ Wie vorhergesagt, wurde der Fördertopf bis zum Wahltag nachgefüllt. Nach der Wahl wurde das Programm nicht weiter aufgestockt. Die KfW nimmt seit Oktober 2021 daher keine Anträge mehr entgegen.

Hausbesitzer, die eine Förderzusage erhalten haben, sollten unbedingt die Frist zur Einreichung der Unterlagen zum Nachweis der erfolgten Installation der Ladepunkte beachten. Wird die Frist versäumt, verfällt der Anspruch auf die Förderung in Höhe von 900 Euro pro Ladepunkt. Die Frist beträgt je nach Bescheiddatum bis zu 12 Monate und kann auf besonderen Antrag im Förderportal mit einer Begründung für die Verzögerung um zumeist einen Monat verlängert werden. Ein Anspruch auf die Gewährung einer Fristverlängerung besteht nicht.

Was viele nicht wissen: Wer das Wallboxförderprogramm 440 „für Wohngebäude“ verpasst hat, kann unter bestimmten Voraussetzungen über das Förderprogramm 441 „für Unternehmen“ ebenfalls bis zu 900 Euro pro Ladepunkt beantragen. Neben Unternehmen im eigentlichen Sinne sind auch „freiberuflich Tätige“, „Einzelunternehmer“, „Kirchen“ aber auch „gemeinnützige Organisationen“ antragsberechtigt.

Elektroautofahrende haben Grund zur Freude: Die positiven Umweltaspekte ihrer Fahrzeuge werden neuerdings nicht nur über den Umweltbonus für die Anschaffung eines Stromers honoriert, sondern die, verglichen mit einem Diesel oder Benziner, eingesparten Emissionen lassen sich mit der „THG-Quote“ neuerdings auch nochmal jährlich versilbern.

Elektroautoprämie: Hohe Preise für THG-Quoten

Elektroautofahrende haben Grund zur Freude: Die positiven Umweltaspekte ihrer Fahrzeuge werden neuerdings nicht nur über den Umweltbonus für die Anschaffung eines Stromers honoriert, sondern die, verglichen mit einem Diesel oder Benziner, eingesparten Emissionen lassen sich mit der „THG-Quote“ neuerdings auch nochmal jährlich versilbern.

Von Louis-F. Stahl

(31. Mai 2022) Seit Beginn des Jahres 2022 werden Elektroautos durch das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote“ in den THG-Quotenhandel einbezogen. Das Instrument der Treibhausgasminderungsquote verpflichtet Unternehmen – insbesondere aus der Mineralölwirtschaft – fossile Energieträger durch erneuerbare Energien zu ersetzen und steuert somit die Energiewende im Verkehrssektor. Stark vereinfacht betrachtet, zwingt die THG-Quote Unternehmen für das Inverkehrbringen fossiler Kraftstoffe, eine entsprechende Emissionsminderung an anderer Stelle zu bewirken oder durch Dritte bewirken zu lassen. Dies kann beispielsweise durch die Beimischung von Biokraftstoffen, die Herstellung synthetischer Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien oder den Absatz von Ökostrom für E-Fahrzeuge erfolgen. Der letztgenannte Grund ist mit einer der Auslöser dafür, dass zahlreiche Tankstellen inzwischen auch mit Schnellladesäulen um die Gunst von E-Auto-Fahrenden werben. Für die genannten und weitere Maßnahmen entstehen THG-Quoten, die gehandelt werden können. Mineralölunternehmen, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen, können auf diesem Wege beispielsweise von Ladestationsbetreibern THG-Quoten erwerben, die diese nicht benötigen, da sie keine fossile Verschmutzung auszugleichen haben, was indirekt den Ausbau von Ladestationen sowie von umweltfreundlichen Mobilitätsangeboten fördert.

THG-Quote handelbar

Neu seit diesem Jahr ist, dass für Elektroautos angenommen wird, dass die Halter dieser Fahrzeuge, basierend auf einer Untersuchung des Umweltbundesamtes, im Durchschnitt 2.000 kWh über nichtöffentliche Lademöglichkeiten beziehen. Entsprechend dem Ökostromanteil am Strommix ergibt sich eine THG-Quote, die Elektroautofahrer erstmals im Jahr 2022 veräußern können. Da die Mineralölkonzerne ihren Bedarf an THG-Quoten nicht bei einzelnen E-Auto-Fahrenden einkaufen werden, die Quoten erst durch eine Zertifizierung entstehen und es zudem keine Handelsbörse für THG-Quoten gibt, haben sich neue Dienstleister gegründet, die jeweils die Ansprüche von vielen tausend E-Auto-Fahrenden bündeln und gesammelt zertifizieren lassen sowie anschließend vermarkten (siehe „Einnahmequelle für E-Auto-Fahrer“).

Wert der THG-Quote

Der Wert einer solchen THG-Quote pro E-Auto ist seit unserem letzten Bericht im Oktober 2021 von rund 130 bis 160 Euro auf etwa 300 bis 440 Euro im März 2022 drastisch gestiegen. Da es keinen Börsenhandel der THG-Quoten gibt, ist der genaue Wert nicht transparent zu verfolgen und hängt auch vom Verhandlungsgeschick der THG-Quotenhändler ab. Aufgrund des beschriebenen – teilweise Monate dauernden – Prozesses ist der im Ergebnis zu erzielende Preis der THG-Quote zum Zeitpunkt der Beauftragung eines Dienstleisters nicht genau bezifferbar. Die meisten THG-Quotenhändler berechnen eine erfolgsabhängige Provision in Höhe von 9 bis 25 Prozent, wobei die genaue Ausgestaltung oft im Kleingedruckten oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) versteckt ist und zudem mitunter von der Eingabe eines Rabattcoupons abhängt. Alternativ bieten einige Anbieter auch feste Prämien an, die teilweise binnen weniger Tage vorab ausgezahlt werden.

Steuerwahnsinn

Steuerexperten geben zu bedenken, dass die Auszahlung der THG-Quote als „sonstige Leistung“ im Sinne von § 22 Nr. 3 EStG gewertet werden könnte, was bei Überschreiten der Freigrenze in Höhe von 255,99 Euro im Rahmen der Einkommensteuererklärung zu deklarieren wäre und zudem eine Steuerpflicht des kompletten Betrages auslösen würde. Einige Steuerexperten gehen hingegen davon aus, dass die Vermarktung der THG-Quote keine „sonstige Leistung“, sondern ein „Verkauf“ sei. Hierbei kursieren wiederum im Detail unterschiedliche Ansichten, wobei eine vertritt, dass dieser Verkauf „nicht steuerbar“ – daher steuerfrei – sei, da es keinen Anschaffungsvorgang der THG-Quote gibt. Die Finanzbehörden haben sich zu dieser Frage bisher nicht positioniert und selbst wenn die Finanzbehörden eine Besteuerung der kompletten THG-Quote bei Überschreiten von 255,99 Euro annehmen, dürfte es Jahre bis zu einer abschließenden gerichtlichen Klärung durch den Bundesfinanzhof dauern. Steuerberater empfehlen derzeit überwiegend, die Einnahme aus der THG-Quote in der Steuererklärung anzugeben, aber nur unter dem Hinweis, dass man der Ansicht ist, dass die Leistung „nicht steuerbar“ ist. Diese Unsicherheit machen sich zahlreiche THG-Quotenhändler zunutze und bieten privaten E-Auto-Besitzern eine „steueroptimierte“ Auszahlung in Höhe von 255 Euro an. Den übrigen Wert streichen die Dienstleister bei dieser Variante üblicherweise als Gewinn ein. Einige wenige Anbieter wie Polarstern und Smartificate bieten an, den über 255 Euro hinausgehenden Betrag für eine gute Sache zu spenden.

Fazit

Da es sich beim THG-Ablasshandel um ein neues Phänomen handelt, kann der Bund der Energieverbraucher noch keine Empfehlungen für konkrete Anbieter aussprechen. E-Auto-Fahrer sind jedoch bei der Wahl eines THG-Quotenhändlers in jedem Fall gut beraten, das Kleingedruckte und die AGB genau zu studieren. Teilweise versuchen trickreiche Anbieter bereits Verbrauchern, Verträge über zwei oder drei Jahre beziehungsweise mit automatischer Vertragsverlängerung unterzuschieben. Auch die verlangten Provisionen unterscheiden sich erheblich. Im Hinblick auf die noch unklare Besteuerungslage könnte eine Auszahlung von 255 Euro und Spende des Restbetrages für einen guten Zweck eine sinnvolle Option für das Jahr 2022 sein.

Feldversuch: E-Autos laden stromnetzfreundlich

Von Louis-F. Stahl

(16. Dezember 2021) „Wenn alle Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Abend ihr E-Auto einstecken, gehen im Haus die Lichter aus.“ Dieses Scheinargument hält sich beständig und wird auch bei Beratungsanfragen an das Prosumerzentrum vom Bund der Energieverbraucher immer wieder von Wohnungseigentümern und Mietern berichtet, die in ihrer Eigentümerversammlung oder bei ihrem Vermieter mit dem Ansinnen eine Ladelösung zu erhalten im ersten Anlauf gescheitert sind. Im Hinblick auf den Rechtsanspruch von Wohnungseigentümern und Mietern auf eine eigene Wallbox (siehe „Anspruch auf E-Auto-Ladestation“) und seit Jahren vorhandene Möglichkeiten für ein sogenanntes „Lastmanagement“ verpufft dieses Scheinargument jedoch schnell. Ein Lastmanagement sorgt dafür, dass sämtliche Wallboxen sich die verfügbare Anschlussleistung teilen. Sollten mehr Fahrzeuge gleichzeitig laden, als der Hausanschluss zulässt, senkt das Lastmanagement den maximalen Ladestrom für die zu ladenden Fahrzeuge und hält den Gesamtstrom im zulässigen Bereich. Wallboxen, die nach dem KfW-Programm 440 zuschussfähig sind, müssen technisch für die Einbindung in ein Lastmanagement vorbereitet sein.

Wie stark die Belastung des Stromnetzes durch E-Autos ausfallen kann, hat der Netzbetreiber „Netze BW“ in einem einjährigen Feldversuch erprobt. Um für optimale Bedingungen zu sorgen, wurden nicht nur 58 Stellplätze einer Wohnanlage mit Wallboxen ausgestattet, sondern den Bewohnern wurden auch noch der Strom und E-Autos gratis zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis überraschte den Netzbetreiber: Der für die Netzberechnung maßgebliche „Gleichzeitigkeitsfaktor“ betrug im Feldtest nur 0,22. Das bedeutet, dass nur 22 Prozent der theoretisch maximalen Ladeleistung abgerufen wurde. Zu keinem Zeitpunkt haben mehr als 13 der 58 Wallboxen Fahrzeuge geladen. Erprobte E-Auto-Fahrer überrascht dieses Ergebnis hingegen nicht: Wer täglich nur kurze Strecken fährt, muss sein Auto nur ein bis zweimal pro Woche laden. Die Netze BW haben zudem ausgerechnet: 20 kW Anschlussleistung hätten ausgereicht, um die 58 E-Fahrzeuge durchweg so zu versorgen, dass alle Ladevorgänge zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens abgeschlossen gewesen wären. Bei einer Wohnanlage mit 58 Wohnungen ist eine solche Reserve am Hausanschluss nahezu immer gegeben.

Tankstellen: Energiekostenvergleichsaushang

Von Louis-F. Stahl

(14. Dezember 2021) Seit dem 1. Oktober 2021 sind Tankstellen mit mehr als sechs Zapfsäulen verpflichtet, einen standardisierten „Energiekostenvergleich für Personenkraftwagen“ mit 14 Preisinformationen für 7 Energieträger und 2 Fahrzeugklassen gut sichtbar auszuhängen.

Der Energiekostenvergleich wird vom Bundeswirtschaftsministerium vierteljährlich aktualisiert und zeigt die durchschnittlichen Energiekosten in Euro für 100 Kilometer. Der neue Aushang soll Verbraucher dafür sensibilisieren, dass es neben Benzin und Diesel mit Erdgas, Autogas, Wasserstoff und Strom weitere Energieträger gibt und was diese effektiv kosten.

Auslöser für den Aushang war eine Untersuchung der EU-Kommission, die zeigte, dass die meisten Autofahrer nur schlecht über die Preislage und Verbrauchsmengen alternativer Energieträger für PKW informiert sind. Eine Sonderrolle nehmen in dem Vergleich E-Fahrzeuge ein, für die kein durchschnittlicher Tankstellenpreis, sondern der Haushaltsstrompreis als Grundlage für den Preisvergleich herangezogen wurde. Hierzu erklärte das Wirtschaftsministerium, dass dies sachgerecht sei, da über 80 Prozent der Ladevorgänge von E-Autos an heimischen Steckdosen und Wallboxen stattfänden. Mittelfristig sollen auch Preise für Ladestationstarife anteilig Berücksichtigung finden.

Bundesrat: Ladesäulenverordnung bestätigt

Von Louis-F. Stahl

(9. Dezember 2021) Der Bundesrat hat am 17. September 2021 die von der Bundesregierung im Mai initiierte Änderung der Ladesäulenverordnung gebilligt. Zukünftig soll das an Ladestationen derzeit noch bestehende Ladekarten-, Tarif- und Roamingchaos ein Ende finden. Ab dem 1. Juli 2023 müssen neu in Betrieb genommene Ladestationen „gängige Zahlungsmittel“ wie „Kredit- und Debitkarten“ akzeptieren. Bis zu diesem Zeitpunkt errichtete Ladesäulen müssen durch die Betreiber nicht mit einem Bankkartenterminal nachgerüstet werden und bleiben damit auch weiterhin nur nutzbar, wenn E-Auto-Fahrer einen passenden Ladetarif abgeschlossen haben, eine App installieren oder sich für den Ladevorgang online registrieren. Die Energiedepesche berichtete bereits in „Ladekartenchaos: Neue Ladesäulenverordnung“ über die von der Bundesregierung beschlossene Verordnungsänderung. Nachdem Lobbygruppen wie der Verband der Automobilhersteller (VDA), der Energieversorgerverband BDEW sowie der Stadtwerkeverband VKU und sogar Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) im Wahlkampfmodus gegen die Verpflichtung zur Akzeptanz gängiger Zahlungskarten Sturm liefen, war die Zustimmung durch den Bundesrat zur Stärkung der Rechte von mobilen Energieverbrauchern kein Selbstläufer.

Treibhausgasminderungsquote: Einnahmequelle für E-Auto-Fahrer

Von Louis-F. Stahl

(6. Dezember 2021) Ab dem kommenden Jahr 2022 haben E-Auto-Besitzer einen jährlichen Anspruch auf Zahlung von rund 150 bis 250 Euro pro Elektroauto gegenüber der Mineralölwirtschaft. Seit dem Jahr 2015 verpflichtet die sogenannte „Treibhausgasminderungsquote“ die Mineralölwirtschaft zur Minderung ihrer Treibhausgasemissionen (THG) – was mit fossilen Kraftstoffen und selbst der Beimischung von aufwendig herzustellenden Biokraftstoffen nur leidlich gelingt. Die jüngste Verschärfung mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung der Treibhausgasminderungsquote“ vom Mai 2021 sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 eine Emissionsminderung um 25 Prozent im Verkehrssektor erreicht werden muss.

Ab dem kommenden Jahr können Elektroautobesitzer ihren geleisteten Beitrag zur Triebhausgasminderung jährlich an Unternehmen verkaufen, die eine THG-Minderung nachweisen müssen – es aber nicht können. Da es keine Handelsbörse gibt und die Mineralölkonzerne ihren Bedarf an THG-Quoten nicht bei einzelnen E-Auto-Fahrern einkaufen werden, haben sich neue Dienstleister gegründet, die das Angebot von tausenden E-Auto-Fahrern bündeln und gesammelt verkaufen wollen. Diese Dienstleister finanzieren sich aus der Differenz zwischen den zugesagten Auszahlungen und den tatsächlich erzielten THG-Quotenpreisen. E-Auto-Fahrer, die ihre THG-Quote nicht am Markt platzieren, verschenken ihren THG-Quotenanspruch automatisch an den Staat, der sich dann über Einnahmen für den Bundeshaushalt freuen kann. Es ist daher jedem E-Auto-Besitzer zu empfehlen, seinen THG-Quotenanspruch geltend zu machen.

Da es sich beim THG-Ablasshandel um ein vollkommen neues Phänomen handelt, kann der Bund der Energieverbraucher keine Empfehlung für Anbieter aussprechen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr möchten wir Sie auf folgende Angebote hinweisen:

- www.fairnergy.org - 162 Euro pro Fahrzeug

- www.maingau-energie.de - 150 Euro pro Fahrzeug

- www.geld-fuer-eauto.de - mehr als 130 Euro pro Fahrzeug

- www.equota.de - 130 Euro pro Fahrzeug

Elektromobilität: Mehr E-Auto-Ladestationen

Von Louis-F. Stahl

(1. Dezember 2021) Der Ausbau der Elektroautoladeinfrastruktur schreitet voran. Seit Januar 2020 hat sich die Zahl der CCS-Schnellladepunkte für Elektroautos in Deutschland von knapp 3.000 auf über 7.000 im Oktober 2021 mehr als verdoppelt. Insgesamt stehen E-Mobilisten inzwischen 75.000 Ladepunkte an 25.900 Standorten im Bundesgebiet zur Verfügung. Diese Zahlen können dem Ladestationsverzeichnis www.goingelectric.de entnommen werden. Das offizielle Ladestationsverzeichnis der Bundesnetzagentur weist für den gleichen Zeitraum einen Zuwachs um gut 60 Prozent und derzeit insgesamt 48.000 öffentliche Ladepunkte aus. Die Zahlendifferenz beider Datenbanken ergibt sich aus zahlreichen nicht bei der Bundesnetzagentur angemeldeten halböffentlichen Lademöglichkeiten wie beispielsweise auf Kundenparkplätzen.

Am 1. August 2021 hat das Bundesverkehrsministerium bekanntgegeben, dass mit dem Projekt „Deutschlandnetz“ bis Ende 2023 die letzten Lücken für eine flächendeckende Schnellladeinfrastruktur in Deutschland geschlossen werden sollen. Dazu hat der Bund am 1. Oktober 2021 eine 1,9 Milliarden schwere Ausschreibung für 8.784 CCS-Schnellladepunkte an 900 Standorten gestartet. Die Ladesäulenbetreiber sollen für die Errichtung und den Betrieb eine feste Vergütung vom Bund erhalten, müssen aber im Gegenzug einen Großteil der Einnahmen an den Staat abführen. Für spontanes Laden mit einem gängigen Zahlungsmittel wird an den Ladepunkten des Deutschlandnetzes eine Preisobergrenze gelten. Diese Systematik soll eine flächendeckende Versorgung auch an abgelegeneren Standorten zu fairen Preisen ohne Beeinträchtigung des Wettbewerbs gewährleisten und dem Staat langfristige Einnahmen aus den Erträgen der Ladestationen sichern.

Die bisherigen Schnellladeplatzhirsche Allego, EnBW, Fastned, Ionity sowie Tank & Rast haben die flächendeckende Ausschreibung mit Preisobergrenzen für spontane Ladungen mit gängigen Zahlungsmitteln scharf kritisiert und sehen ihr bisheriges Geschäftsmodell mit überhöhten und undurchsichtigen Preisen sowie Laufzeitverträgen für Ladekarten in Gefahr. Die verbitterte Kritik der jetzigen Platzhirsche zeigt, dass die Ausschreibung tatsächlich eine positive Entwicklung bewirken dürfte.

Wer kennt sie nicht, die Stammtischparolen über Elektroautos: Der Ressourcenverbrauch bei der Akkuherstellung sei eine Umweltsünde, Verbrenner wären viel ressourcenschonender und mit Kohlestrom aus dem Netz seien E-Autos ohnehin nicht umweltfreundlich. Zwei neue Studien belegen – wieder einmal – dass diese Fehlinformationen nicht stimmen.

E-Autos umweltfreundlicher als vermutet

Wer kennt sie nicht, die Stammtischparolen über Elektroautos: Der Ressourcenverbrauch bei der Akkuherstellung sei eine Umweltsünde, Verbrenner wären viel ressourcenschonender und mit Kohlestrom aus dem Netz seien E-Autos ohnehin nicht umweltfreundlich. Zwei neue Studien belegen – wieder einmal – dass diese Fehlinformationen nicht stimmen.

Von Louis-F. Stahl

(9. November 2021) Vor wenigen Monaten ging ein Teil der deutschen Presselandschaft mal wieder der Verbrennerlobby gehörig auf den Leim: „Forscher schicken Brandbrief nach Brüssel: Die EU hat sich bei den E-Autos verrechnet“, schrieb beispielsweise der Focus und fragte, ob nach dem „Diesel-Gate nun das Elektro-Gate“ folge, ohne jedoch die Behauptungen des „Brandbriefs“ zu hinterfragen. Das Schreiben stammte von einer erst in Gründung befindlichen Organisation namens „IASTEC“ und ist unterzeichnet von sechs Professoren, die jeweils Lehrstühle zur Forschung an Verbrennungsmotoren innehaben. Der Vorwurf: Neue Elektroautos würden nicht mit Erneuerbaren oder dem tatsächlichen Strommix geladen, sondern mit schmutzigem Kohlestrom. Regelbare Kraftwerke – wie eben Kohlekraftwerke – müssten beim Ladebeginn eines E-Autos mehr Strom erzeugen, weil Sonne und Wind nicht auf Zuruf mehr Strom erzeugen können. Statt auf E-Autos solle durch die Politik daher besser auf Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff oder synthetisch hergestellten Biokraftstoffen gesetzt werden. Mit welchem Strom diese Kraftstoffe wiederum erzeugt werden sollen, darauf haben die Verbrennervertreter keine klare Antwort parat. Würde man ihrer Argumentation gegen die Stromnutzung in E-Autos folgen, würden auch neue Wasserstoffelektrolyseure hauptsächlich Kohlestrom verbrauchen. Um sich diese Blöße nicht geben zu müssen, wird durch die Verbrennervertreter beiläufig darauf verwiesen, dass sich synthetische Kraftstoffe irgendwann aus sonnenreichen Ländern im Süden importieren ließen. Aber selbst, wenn dies hypothetisch irgendwann tatsächlich der Fall wäre, würde ein Export von Energie in Form von Kraftstoffen aus Afrika nach Europa das Argumentationsproblem nur nach Afrika verlagern. Wenn dort ein Kohlekraftwerk Strom für die lokale Bevölkerung erzeugen muss, weil die Energie von neu gebauten Solarfarmen nach Europa exportiert wird, ist der Umwelt nicht geholfen.

Wissenschaftliche Mindermeinung

Was sich selbst für Laien auf den ersten Blick mindestens widersprüchlich, wenn nicht sogar abstrus liest, wird auch von renommierten Wissenschaftlern – die nicht ausschließlich auf die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren spezialisiert sind – ebenso beurteilt. Der Brief sei „hochgradig peinlich“ und „ein wissenschaftlich verbrämtes Lobbyistenschreiben, welches krampfhaft versucht, die Kolbenmaschinen zu retten“, urteilte Professor Christian Rehtanz, Leiter des Instituts für Energiesysteme und Energieeffizienz der TU Dortmund. In einem Interview mit dem Tagesspiegel positionierte sich Professor Felix Creutzig vom Berliner Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change ähnlich: „Die Publikation entspricht weder den üblichen Modellierungsansätzen noch den üblichen Bewertungsmaßstäben.“

Purer Sonnenstrom?

Die Argumentation lässt sich aber auch umdrehen: Wer eine PV-Anlage betreibt und über eine smarte Wallbox sein Elektroauto nur mit dem Überschussstrom der PV-Anlage lädt, könnte geneigt sein zu behaupten, dass sein Elektroauto nur mit erneuerbarer Energie betrieben werden und daher mit null CO2-Emissionen unterwegs sei. Diese von E-Autofahrern gerne vertretene Argumentation ist ebenso wenig richtig, wie die Behauptung, E-Autos würden nur Kohlestrom laden. Denn wenn das Elektroauto den Sonnenstrom vom eigenen Dach nicht laden würde, dann würde dieser Sonnenstrom in das Stromnetz eingespeist und könnte dort Kohlestrom verdrängen. Die Idee, sich aussuchen zu können, welche Stromart man für seine Berechnung gerne hätte, ist folglich nicht mit der Realität eines Stromnetzes vereinbar. Ehrlicherweise müsste man daher den Strommix zur Bewertung heranziehen – ob man nun für oder gegen E-Autos argumentieren möchte.

2 Millionen Liter Wasser

Die gezielte Auswahl unrealistischer Zahlen ist jedoch nicht nur bei Verbrennungsmotorentwicklern, Lobbyorganisationen oder bei Hardcore-E-Mobilisten anzutreffen. Im September 2018 behauptete eine ZDF-Reportage unter dem Titel „Der wahre Preis der Elektroautos“ beispielsweise, dass die Förderung einer Tonne Lithium 2.000.000 Liter Wasser verbrauche. Diese Zahl deckt sich mit Zahlen der Universität Buenos Aires aus dem Jahr 2011 für eine bestimmte Lithiumproduktion am Salar del Hombre Muerto. Aber es handelt sich dabei um einen besonders hohen Extremwert. Am Salar de Atacama im Norden Chiles werden hingegen nur 20 Prozent so viel Wasser pro Tonne Lithium verbraucht und eine der konkret in der Dokumentation gezeigten Förderstätten braucht weniger als halb so viel Wasser pro Tonne Lithium, wie am Anfang des Films verallgemeinernd behauptet wird.

Dennoch hat sich am Stammtisch die aberwitzige Zahl von 2 Millionen Liter Wasser pro Elektroauto festgesetzt. Aber Moment: Besteht ein E-Auto beinahe komplett aus Lithium? Je nach Datenquelle rangieren die Angaben des Lithiumbedarfes für Akkus zwischen 6 Kilogramm (ADAC) über 10 Kilogramm (Tesla) und 15 Kilogramm (Ford). So werden aus den 2.000.000 Liter Wasser pro Elektroauto nur noch 2.400 bis 30.000 Liter Wasser. Das entspricht dem Wasserbedarf für den Anbau von 2 bis 30 Avocados oder – falls Sie keine Avocados mögen – ein paar Packungen Kaffee. Und die Lebensmittelherstellung benötigt sauberes Wasser, beim Lithiumabbau geht es um die Verdunstung von ungenießbarer Sole, die der Einfachheit halber „Wasser“ genannt wird, oder vielleicht auch mit dem trickreichen Hintergedanken, dass Sie als Zuschauer beim Wort „Wasser“ eher an Trinkwasser als an Salzlake denken.

Dass die in der Dokumentation im weiteren Verlauf gezeigten illegalen Mini-Kobaltminen im Kongo zudem wohl eher nicht an große Autohersteller liefern und moderne Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LFP), wie sie von Tesla inzwischen serienmäßig bei ersten Modellvarianten verbaut werden, weder das gezeigte Kobalt noch Nickel enthalten, ist in Anbetracht der fantastischen falschen Zahlen und der Kinderarbeitsbilder aus illegal betriebenen Kleinstminen eigentlich auch nicht weiter relevant. Festgesetzt hat sich beim Dieselfahrer am Stammtisch: Ein Elektroauto verschlingt 2.000.000 Liter sauberstes Trinkwasser, besteht aus einer Tonne Lithium und der Rest ist Kobalt, das von Kindern unter schrecklichen Bedingungen mit bloßen Händen aus der Erde gekratzt wurde.

Zahlenspielerei

Sowohl der neue Brandbrief der Verbrennungsmotorenentwickler als auch die reißerische ZDF-Dokumentation zeigen eines deutlich: Häufig ist man verleitet, sich die Zahlen herzunehmen, die einem selbst gut gefallen und die eigene Position untermauern. Ob diese selbst gewählten Extremwerte realistisch sind oder nicht, kann man dabei ignorieren und das wird auch selten hinterfragt. Würden Sie einen überzeugten E-Mobilisten fragen, würde er Ihnen also sagen, dass sein Auto einen kobaltfreien LFP-Akku besitzt, der mit dem Wasserverbrauch von nur zwei Avocados hergestellt wurde und ausschließlich mit CO2-freiem Photovoltaikstrom vom eigenen Dach geladen wird. Fragen Sie hingegen einen Verbrennungsmotorenentwickler, dann werden die in Kinderarbeit handgeklöppelten Lithium-Kobalt-Akkus von E-Autos nur mit schmutzigem Kohlestrom geladen, aber ohne jeglichen Rohstoffeinsatz hergestellte Verbrennungsmotoren könnten zukünftig mit aus dem Nichts gewonnenem sauberem Wasserstoff statt Diesel schadstofffrei durch Deutschland brummen. Keine der beiden Argumentationen ist auch nur ansatzweise realistisch, aber alle Beteiligten können sich mit ihren Zahlen und Fakten nicht nur im Recht, sondern auch moralisch überlegen fühlen.

Realistische Annahmen

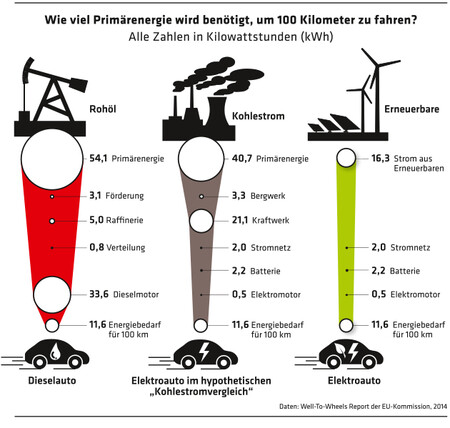

In Anbetracht der verhärteten Fronten zwischen E-Auto-Befürwortern und den meist durch finanzielle Interessen geleiteten E-Auto-Gegnern samt der sich inzwischen von der Realität weit entfernten Diskussionsgrundlagen fällt es schwer, vernünftige und ehrliche Antworten zu finden. Betrachtet man den Rohstoffverbrauch für die Akkuherstellung, müsste man beispielsweise im Gegenzug auch den Rohstoffverbrauch für die Herstellung von Verbrennungsmotoren, Katalysatoren und Rußpartikelfiltern betrachten. Und wenn man realistischerweise den Strommix zur Bewertung der Emissionen eines E-Autos pro Kilometer heranzieht, müsste man dementsprechend beim Verbrenner neben den direkten Emissionen aus dem Auspuff auch die Emissionen der Erdölförderung, des Raffinerieprozesses zur eigentlichen Kraftstoffherstellung und des Transportes dieses Kraftstoffes zur Tankstelle berücksichtigen. Eine solche „Well-to-Wheel“ (übersetzt: „vom Bohrloch bis zum Rad“) Betrachtung hat die Energiedepesche bereits in Ausgabe 4/2019 angestellt. Das Ergebnis: 100 Kilometer im Dieselauto verbrauchen 54,1 kWh Primärenergie, in einem gleich großen, aber ausschließlich mit Kohlestrom geladenen E-Auto 40,7 kWh und in einem nur mit Ökostrom geladenem E-Auto 16,3 kWh. Würde man nun – vereinfacht – einen Strommix von 50 Prozent Kohlestrom und 50 Prozent Erneuerbare annehmen, wäre der Primärenergieverbrauch für die Fortbewegung pro Kilometer – daher ohne die Fahrzeugherstellung – eines E-Autos gut halb so hoch wie der Primärenergieverbrauch eines Dieselfahrzeugs. Diese Betrachtung ist zwar grundsätzlich fair, greift jedoch im Ergebnis auch zu kurz, da die Herstellung des Fahrzeugs ausgeklammert wurde.

Aktuelle Studien

Zwei kürzlich veröffentlichte und unabhängig voneinander durchgeführte Studien erlauben einen realistischen Vergleich der Umweltauswirkungen verschiedener Antriebsarten. Beide Studien berücksichtigen den aktuellen Stand der Fahrzeugherstellung – daher den heutigen CO2-Rucksack neuer Fahrzeuge ab Werk – und verwenden darüber hinaus auch für die laufenden Emissionen im Betrieb den aktuellen Strommix. Eine der beiden Studien wurde am 20. Juli 2021 vom International Council on Clean Transportation (ICCT) veröffentlicht. Das ICCT ist die Organisation, die im Jahr 2015 mit ihren unabhängigen Messungen den VW-Dieselskandal ins Rollen brachte und die offiziellen Untersuchungen durch die US-Umweltbehörde EPA auslöste. Das ICCT wurde vor 20 Jahren im Rahmen eines internationalen Treffens von Regulierungsbehörden gegründet und gilt nicht nur aufgrund seines Selbstverständnisses, „von Lobbyisten unbeeinflusste Forschung zu betreiben“, als vergleichsweise neutral und unabhängig. Die zweite Studie wurde kurz zuvor am 1. März 2021 von der „European Federation for Transport and Environment“ (T&E) veröffentlicht. Der T&E ist ein Dachverband europäischer Verkehrsclubs mit ökologischer Prägung. Zu den Mitgliedern des T&E zählen der Verkehrsclub Deutschland (VCD), der österreichische VCÖ und der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS). Beide Untersuchungen kommen aus unterschiedlichen Perspektiven zum gleichen Gesamtergebnis: Neue E-Autos sind bereits heute ökologischer als verbrennungsmotorgetriebene Fahrzeuge.

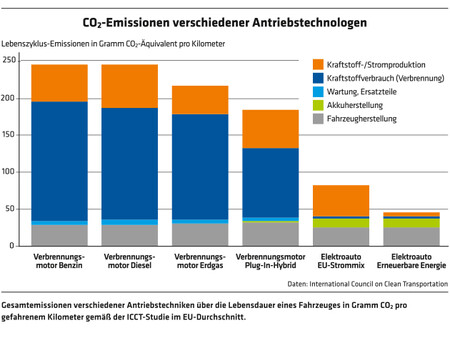

ICCT-Studie

Die Untersuchung des ICCT hat zunächst einen internationalen Vergleich angestellt. Als Berechnungsgrundlage dienen die statistische Nutzungsdauer, Größe und Laufleistung von Fahrzeugen sowie der örtliche Strommix aus den unterschiedlichen Regionen. Für Europa wurde eine Nutzungsdauer von rund 17 Jahren mit einer Laufleistung von 243.000 Kilometer angenommen. Gleichwohl die Studienautoren anerkennen, dass ein Akkurecycling bereits heute möglich ist und eine Rückgewinnung von rund 70 bis 90 Prozent der Rohstoffe ermöglicht, wurde bei E-Autos zwecks vorsichtiger Bewertung kein Batterierecycling angenommen. In Anbetracht dieser für E-Fahrzeuge fast schon nachteilig wirkenden Prämisse überrascht das Ergebnis: Die Lebenszyklus-CO2-Emissionen von E-Fahrzeugen seien in Europa bereits heute 66 bis 69 Prozent niedriger als bei Verbrennerfahrzeugen. In den USA liege der Vorteil bei 60 bis 68 Prozent und in China mit mehr Kohlestrom immerhin noch bei 37 bis 45 Prozent. Die Umstellung von Benzin und Diesel auf Erdgas (CNG) sowie auch die Nutzung von Plug-In-Hybriden erbringe hingegen nur einen vergleichsweise geringen Emissionsvorteil (siehe Grafik unten). Interessant ist auch, dass die Herstellung eines E-Autos trotz Batterie dank technischem Fortschritt kaum noch CO2-intensiver als die Herstellung eines konventionellen Autos ist. Großes Potenzial sieht das ICCT dementsprechend im weiteren Vorantreiben der Energiewende: Mit Ökostrom an Stelle des aktuellen Strommixes ließen sich die Emissionen von E-Autos nochmals beinahe halbieren. Allein auf Basis der aktuellen Zahlen empfiehlt das ICCT die Entwicklung von PKW mit Verbrennungsmotor in naher Zukunft zu beenden, da die Antriebstechnologie bereits heute das Ende ihres Technologiepfades erreicht habe und gegenüber E-Fahrzeugen deutlich im Nachteil sei.

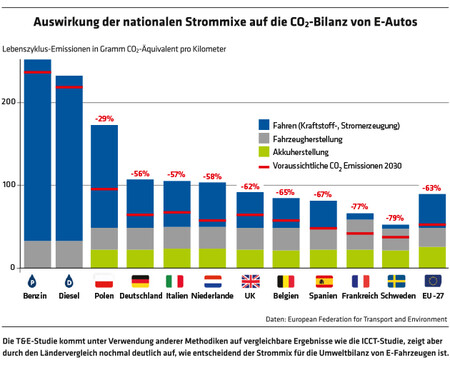

T&E-Studie

Die Studie des europäischen T&E kommt im Hinblick auf die CO2-Lebenszeitbetrachtung unterschiedlicher Antriebstechnologien zu den gleichen Ergebnissen wie das ICCT. Sie zeigt darüber hinaus deutlicher auf, welchen Einfluss der Strommix unterschiedlicher EU-Länder auf die Bewertung von E-Fahrzeugen hat. Während in Polen mit hohem Kohlestromanteil Elektrofahrzeuge heute nur rund 30 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen als Verbrenner, sind es im Wasserkraftland Schweden beinahe 80 Prozent. Neben der CO2-Betrachtung wirft die T&E-Studie aber auch ein Schlaglicht auf den Ressourcenverbrauch: Während ein Verbrennerfahrzeug über seine Lebenszeit rund 17.000 Liter Benzin oder 13.500 Liter Diesel unwiederbringlich verbrauche, seien es bei einem E-Fahrzeug lediglich 30 Kilogramm Rohstoffe des Akkus, die mit heute gängigen Recyclingverfahren nicht wieder nutzbar gemacht werden können. Unabhängig von allen Umweltaspekten seien E-Fahrzeuge zudem auch für die Wirtschaft gut, meint die T&E-Studie – zumindest für die Wirtschaft in Deutschland. Nachdem europaweit die Akkufertigung aufgrund des Festhaltens an der Verbrennungsmotortechnik nicht ausreichend ausgebaut wurde, befände sich inzwischen mehr als 50 Prozent der europaweit in Planung und Bau befindlichen Akkufertigungskapazität in Deutschland. Deutschland habe sich mit insgesamt neun großen Akkufabriken von CATL, Northvolt, Tesla und weiteren den größten Teil der Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Bereich von E-Fahrzeugen für die zukünftigen Jahrzehnte gesichert.

Ausblick

Dass neue E-Fahrzeuge bereits heute unter Berücksichtigung des aktuellen Strommixes selbst ohne Akkurecycling und 100-Prozent-Erneuerbare auf ihre Lebensdauer rund zwei Drittel weniger CO2-Emissionen verursachen als Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor und diese Schere mit dem Voranschreiten der Energiewende und dem technischen Fortschritt hin zu ressourcenärmeren Akkus immer weiter auseinandergehen wird, darin sind sich beide Studien einig. Diesen Fakt kann man auch leicht mit anderen Betrachtungen wie der älteren Well-to-Wheel-Studie der EU abgleichen – oder mit einem Taschenrechner anhand bekannter Strommixzahlen überprüfen. Ob der Vergleich des Volumens von über die Lebenszeit eines Verbrennerfahrzeugs verbranntem Kraftstoff mit der heute gängigen Recyclingquote von E-Auto-Akkus in der T&E-Studie wirklich sinnvoll oder doch eher ein Avocadovergleich ist, darüber kann man hingegen trefflich streiten. Denn eigentlich müsste man dann bei E-Fahrzeugen nicht nur die CO2-Emissionen, sondern auch das Volumen verbrannter Kohle in die Waagschale werfen – natürlich fair ermittelt über den jeweiligen nationalen Strommix. Andererseits sollen laut PR-Zahlen von Volkswagen zukünftig irgendwann nicht nur 70 Prozent, sondern bis zu 98 Prozent Akkurecycling möglich sein. Dann wären hypothetisch nur noch rund 3,5 Kilogramm Akkumetalle nicht recycelbar und nicht 30 Kilogramm, wie die T&E-Studie annimmt. Sie sehen: Den Diskutanten an den Stammtischen werden die konstruierten Scheinargumente und zukünftig denkbaren Luftschlösser für und gegen die faktisch bereits heute umweltfreundlicheren E-Autos so schnell nicht ausgehen.

E-Auto-Preisbrecher: Schnäppchen von Dacia

Von Louis-F. Stahl

(21. September 2021) Die Renault-Tochter Dacia hat im März 2021 mit der Vorstellung des „Dacia Spring“ einen Preiskampf im Elektroautomarkt eingeläutet. Das Fahrzeug entspricht mit der optischen Aufmachung eines Mini-SUV dem Zeitgeist, kostet aber nach Abzug der deutschen E-Auto-Förderung in Höhe von effektiv 9.570 Euro hierzulande nur gut 11.220 Euro. Damit ist der vollelektrische Spring billiger als die meisten Kleinwagen mit einem Verbrennungsmotor. Ausstattungsmerkmale wie Klimaanlage, Navigationssystem mit Android-Auto und Apple Carplay, Rückfahrkamera sowie Metalliclackierung sind bereits inkludiert. Die einzig mögliche Sonderausstattung ist ein CCS-Schnellladeanschluss mit 30 kW für 600 Euro Aufpreis.

Hinter dem bulligen Blechkleid verbirgt sich einfache Technik, die der ADAC als „von gestern“ beschreibt. Mit nur 33 kW Motorleistung fahre sich das Fahrzeug zudem bei weitem nicht so spritzig, wie andere Elektroautos und komme beim Beschleunigen kaum auf Touren, bemängeln die Tester. Die Normreichweite der 27,4 kWh Batterie beträgt entsprechend dem WLTP-Testzyklus 230 Kilometer.

Während Microlino, Sion und e.Go die letzten Jahre mit immer neuen Ankündigungen und Studien preiswerter E-Autos eine enorme Aufmerksamkeit erzielt haben, ist die Vorstellung des tatsächlich bestellbaren Dacia Spring bisher auf nur ein geringes Echo gestoßen. In Frankreich bietet Dacia das gleiche Fahrzeug nochmal rund 2.400 Euro günstiger an. Der höhere Preis hierzulande dürfte auf den von Dacia vermutlich eingepreisten Herstelleranteil der deutschen E-Auto-Förderung zurückzuführen sein.

Ladekartenchaos: Neue Ladesäulenverordnung

Von Louis-F. Stahl

(17. September 2021) Seit dem 17. März 2016 regelt die „Ladesäulenverordnung“ verbindliche Mindeststandards, an die sich die Anbieter öffentlicher Elektroautoladeinfrastruktur halten müssen. Im Mai 2021 haben das Bundeswirtschaftsministerium und die Bundesregierung eine Novelle dieser Rechtsverordnung beschlossen, die auf heftigen Widerstand der Energiewirtschaft gestoßen ist. Mit der Novelle sollte dem in Deutschland vorherrschenden Ladekartenchaos und für Energieverbraucher kaum durchschaubare Roamingkosten beim Laden von Elektrofahrzeugen Einhalt geboten werden.

Die beschlossene Änderung der Verordnung sieht vor, dass ab dem 1. Juli 2023 neu in Betrieb genommene Ladestationen „gängige Zahlungsmittel“ wie „Kredit- und Debitkarten“ akzeptieren müssen. Bis zu diesem Zeitpunkt errichtete Ladesäulen müssen durch die Betreiber nicht mit einem Bankkartenterminal nachgerüstet werden. Entwurfsfassungen der Novelle sahen bis zuletzt eine solche Nachrüstpflicht für seit Juni 2016 in Betrieb genommene Ladestationen vor. Dagegen hatten die Verbände der Ladestationsbetreiber offensichtlich mit Erfolg in Berlin lobbyiert. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) argumentierte im Mai 2021, dass derartige neue Verbraucherschutzvorschriften und die Pflicht zur Akzeptanz gängiger Zahlungsmittel „den Ausbau des Ladenetzes um Jahre zurückwerfen und erheblich verteuern“ würde.

Die neue Regelung ist im Ergebnis zwar durchaus im Sinne der Energieverbraucher, die unterwegs ein Elektrofahrzeug laden wollen, greift aber mit einem Inkrafttreten in erst zwei Jahren und der Beschränkung auf ab dann neu gebaute Ladesäulen viel zu kurz. Während Verbraucher beim Mobilfunk innerhalb der EU seit Jahren vor teuren Roamingfallen geschützt sind, wird das Ladekarten-, Tarif- und Roamingchaos deutsche E-Mobilisten wohl noch auf Jahre begleiten.

Ladekartenchaos: Autostrom-Navigator

Von Louis-F. Stahl

(16. September 2021) Der Markt für Ladekarten ist stark in Bewegung. Erst in der letzten Ausgabe der Energiedepesche berichteten wir ausführlich über typische Tariffallen wie Park- oder „Blockiergebühren“, Preisausnahmen für die Nutzung bei bestimmten Ladestationsbetreibern aber auch besonders attraktive Tarife („Tarifdschungel für Autostrom wächst“). In nur drei Monaten hat sich viel verändert.

So kritisierte der Bund der Energieverbraucher den Anbieter Maingau zuletzt für dessen intransparente Tarifstruktur mit „kundenindividuellen Tarifen“. „EinfachStromLaden“-Kunden hatte der Anbieter individuelle Preiserhöhungen verkündet, während auf der Webseite weiter die vermeintlich günstigen Preise angezeigt wurden. Maingau hat nunmehr angekündigt, die Preise zum 1. August 2021 allgemein zu erhöhen aber wieder allen Kunden den gleichen Preis zu berechnen. Im Sinne der Markttransparenz ist dies zu begrüßen. Attraktiv sind die neuen Maingau-Tarife besonders mit dem Kombirabatt für Maingau-Haushaltsstromkunden.

Der Anbieter EnBW hat ebenfalls eine Preiserhöhung vorgenommen. Seit dem 6. Juli 2021 gruppiert EnBW seine Autostromkunden zudem nicht mehr in zwei, sondern in drei unterschiedliche Tarifgruppen ein und unterscheidet zusätzlich auch noch zwischen einer Ladung an eigenen und fremden Ladestationen. Insgesamt ist die EnBW-Tarifstruktur mit elf verschiedenen Kilowattstundenpreisen nicht nur teurer, sondern auch deutlich unübersichtlicher geworden.

Eine Preiserhöhung gab es ebenfalls bei der Ladekarte „EWE Go“, die dennoch auch weiterhin ein günstiges Angebot für Energieverbraucher darstellt, die keine monatliche Grundgebühr zahlen und auch keinen Haushaltsstrom-Kombitarif abschließen wollen. Der Tarif „EWE Go“ ist zudem auch weiterhin das einzige Angebot mit angemessenen Preisen für die an Autobahnen und Fernstraßen häufig anzutreffenden CCS-Schnellladestationen von Ionity.

Autostrom-Navigator August 2021 |

||||

| Preis in Cent/kWh | Gewöhnlicher Ladestationspreis |

Betreibereigene Ladestationen |

Ionity Schnelllader |

|

| EWE Go | AC | 44 | 39 | – |

| DC | 54 | 49 | 54 | |

| EnBW | AC | 45 | – | |

| DC | 55 | 79 | ||

| EnBW Sondertarif für Haushalts- stromkunden und ADAC-Mitglieder |

AC | 42 | 38 | – |

| DC | 52 | 48 | 79 | |

| EnBW Sondertarif mit 5,99 € monatlicher Grundgebühr |

AC | 39 | 36 | – |

| DC | 49 | 46 | 79 | |

| Maingau | AC | 44 | – | |

| DC | 54 | 75 | ||

| Maingau Sondertarif für Haushalts- stromkunden |

AC | 30 | – | |

| DC | 40 | 75 | ||

|

Die dargestellten Tarife entsprechen den zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe kommunizierten Preisen der genannten Anbieter zum 1. August 2021. |

||||

Im Hinblick auf die sich derzeit häufig ändernden Tarife rät der Bund der Energieverbraucher vor einem Ladevorgang stets in der App des jeweiligen Ladekartenanbieters zu prüfen, welcher Preis tagesaktuell im jeweiligen Tarif und für die konkret angesteuerte Säule gilt. Nicht selten werden bisher günstige Ladekarten mit einer Preiserhöhung über Nacht zur Kostenfalle für E-Mobilisten.

E-Auto-Ladung: Wallboxen für Daheim

Von Louis-F. Stahl

(28. Juni 2021) Seit Ende November 2020 fördert die KfW den Ausbau privater Ladeinfrastruktur mit pauschal 900 Euro pro errichteter Wallbox (siehe „Fördergeld für Wallboxen“). Die Nachfrage nach dem ursprünglich mit 200 Millionen Euro ausgestatteten „Programm 440“ ist ungebrochen hoch. Im Februar und März 2021 wurde der Fördertopf um jeweils 100 Mio. Euro aufgefüllt. Ende April 2021 vermeldete die KfW, dass bereits über 430.000 Anträge auf Förderung einer Wallbox eingegangen seien und beim Bundesfinanzministerium eine weitere Aufstockung des Budgets beantragt worden sei. In Anbetracht der anstehenden Bundestagswahl dürften die Chancen für eine Verlängerung bis September 2021 nicht schlecht stehen. Interessierte Hausbesitzer und Mieter sollten daher möglichst zeitnah einen Förderantrag stellen.

Zusätzlich zum Preis der eigentlichen Wallbox fallen Kosten für die fachgerechte Installation und gegebenenfalls eine notwendige Modernisierung der Unterverteilung an.

Förderfähig sind ausschließlich Wallboxen mit 11 kW Ladeleistung und einer „intelligenten Steuerung“. Viele der auf Internetportalen als „Topseller“ gelisteten Wallboxen erfüllen mindestens eine dieser Fördervoraussetzungen nicht. Der Bund der Energieverbraucher rät außerdem dazu, darauf zu achten, dass Wallboxen ab Werk mit einer DC-Fehlerstromschutzschaltung ausgerüstet sein sollten – fehlt diese Schutzschaltung in der Wallbox, kostet die Nachrüstung eines allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalters in der Elektroverteilung des Hauses schnell 300 Euro und mehr.

Aufgrund der hohen Nachfrage an den Mitgliederservice des Vereins, welche preisgünstigen Wallboxmodellen, die genannten Kriterien erfüllen, möchten wir Sie – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – auf die folgenden uns bekannten Modelle im Preisbereich bis 900 Euro aufmerksam machen: „ABL eMH1“, „Heidelberg Wallbox Energy Control“, „go-eCharger HOMEfix 11 kW“ sowie „Pulsar Plus 11 kW“. Abgesehen vom go-eCharger verfügen die Wallboxen bereits über ein Ladekabel. Bitte achten Sie darauf, dass die Wallboxen mit unterschiedlich langen Kabeln angeboten werden. Grundsätzlich sind die Varianten mit rund 7 Meter Kabellänge zu empfehlen – so sind Sie auch für den Fall gerüstet, dass sich bei einem Fahrzeugwechsel der Ladeanschluss an einer anderen Position befindet.

Es könnte so einfach sein: Eine Preisanzeige und ein Kartenlesegerät für Bankkarten an jeder Elektroautoladesäule. Was an den Automaten von Tankstellen seit Jahrzehnten zuverlässig funktioniert, bleibt den Fahrern von Elektrofahrzeugen verwehrt. Vor jedem Ladevorgang ist für sie ein komplexer Preisvergleich fällig: Welche Karte mit welchem Tarif ist hier bezahlbar?

Tarifdschungel für Autostrom wächst

Es könnte so einfach sein: Eine Preisanzeige und ein Kartenlesegerät für Bankkarten an jeder Elektroautoladesäule. Was an den Automaten von Tankstellen seit Jahrzehnten zuverlässig funktioniert, bleibt den Fahrern von Elektrofahrzeugen verwehrt. Vor jedem Ladevorgang ist für sie ein komplexer Preisvergleich fällig: Welche Karte mit welchem Tarif ist hier bezahlbar?

Von Louis-F. Stahl

(10. Juni 2021) Die Energiedepesche berichtete bereits mehrfach über den bestehenden Dschungel aus Ladestationsbetreibern, deren Verbundnetzwerken, Ladekarten, Tarifen und dem „Roaming“ genannten Vorgang, wenn man mit einer Ladekarte eines Anbieters an einer Ladesäule eines anderen Anbieters Autostrom begehrt. Die Kosten für eine Kilowattstunde Strom an derselben Ladesäule können je nach gewähltem Ladetarif der eigenen Ladekarte zwischen 29 und 109 Cent variieren. Ein Preisvergleich vor jedem Ladevorgang ist daher unverzichtbar.

Das Bundeskartellamt hat inzwischen eine Sektoruntersuchung im Bereich öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur gestartet und der Verbraucherzentrale Bundesverband hat mehrere intransparent agierende Anbieter abgemahnt sowie in Einzelfällen Klagen eingereicht.

Marktbeobachtung

Der Bund der Energieverbraucher beobachtet mit Sorge, dass sich von Monat zu Monat mehr Ladekartenanbieter auf dem Markt tummeln und auch bestehende Tarife durch neue Fußnoten im Kleingedruckten immer undurchsichtiger werden. Durch die zunehmenden Ausnahmen ist es für E-Mobilisten beim Beginn eines Ladevorgangs an den inzwischen 68.000 Ladepunkten in Deutschland ohne genaues Tarifstudium kaum mehr absehbar, was die Ladung des Fahrzeuges am Ende kosten wird – und die Abrechnung kommt nicht selten erst Wochen später. Wer nicht penibel über jeden einzelnen Ladevorgang Buch führt und sich im Zweifel mit Zeugen gegen Abrechnungsfehler absichert, hat es schwer, die Ladekartenrechnungen zu kontrollieren und gegen Fehlbuchungen vorzugehen. Abrechnungsfehler kommen leider durchaus häufig vor. Insbesondere dann, wenn Ladestationen während des Ladevorgangs „abstürzen“ oder andere E-Fahrzeugfahrer über das Drücken des Not-Aus-Knopfes versuchen, eine durch ein fertig geladenes Fahrzeug blockierte Ladesäule zu befreien.

Typische Fallen

Neben der Wahl einer günstigen Ladekarte für den jeweiligen Ladevorgang sollten Verbraucher insbesondere auf vier zunehmend auftretende Preisfallen achten:

- Mehrere Tarife eines Anbieters: Was beim Haushaltsstrom üblich ist, erreicht jetzt auch Ladekartentarife. Viele Anbieter haben unterschiedliche Tarife, für die sich Kunden entscheiden können. So ist beispielsweise für die EnBW-Ladekarte neben dem „Standard-Tarif“ ohne Grundgebühr auch ein „Viellader-Tarif“ mit monatlicher Grundgebühr verfügbar. Auf die EnBW-Karte kann aber auch der ADAC-Mitgliedertarif oder der Hyundai-Autokundentarif geladen werden. Aber Obacht! Käufer eines Hyundai Ioniq 5 in der Ausstattungslinie „Projekt 45“ erhalten einen vom Hyundai-Haustarif abweichenden, gesonderten Tarif auf ihre EnBW-Ladekarte gebucht, sofern sie diesen Tarif kennen und aktivieren lassen. Ähnlich komplexe Konstrukte haben einige Stadtwerke zu bieten, die verschiedene Rabattstufen bei der Wahl bestimmter Haushaltsstromtarife anbieten. Die meisten Ladekartenanbieter, die auch Haushaltsstromtarife anbieten, haben zwei Tarife: Einen für Kunden beider Energiesparten und einen Tarif für Autostromkunden, die ihren Haushaltsstrom nicht beim selben Anbieter beziehen.

- Parkgebühren: Neben den Stromkosten berechnen zunehmend mehr Ladekartenanbieter Gebühren für das Parken nach dem Ladevorgang. Dieser neue Preisbestandteil kann insbesondere bei Laternenparkern, die über Nacht laden, zur Kostenfalle werden. Teilweise beginnen diese als „Blockiergebühr“ oder „Standzeitzuschlag“ genannten Kosten ab einem bestimmten Zeitpunkt nach Beginn oder aber nach Abschluss des Ladevorgangs. Oftmals ist auch die Länge des kostenfreien Zeitfensters abhängig davon, um was für eine Ladestation es sich konkret handelt. Besonders auffällig ist die für Kunden von Shell Recharge Ladekarten an Comfort-Charge-Ladestationen der Telekom bereits ab der ersten Lademinute einsetzende Parkgebühr.

- Kundenindividuelle Tarife: Einige Ladestromanbieter senden Bestandskunden teilweise individuelle Preiserhöhungen per E-Mail zu. Es gilt dann nicht der für Neukunden auf der Webseite beworbene Preis, sondern der kundenindividuelle Preis. Hat ein Verbraucher mehre Ladekarten, empfiehlt es sich, die jeweils aktuellen Preise auszudrucken und zusammen mit der jeweiligen Ladekarte zu verwahren. Die Preissprünge bei individuellen Preiserhöhungen können heftig ausfallen. Eine Verdopplung der Kilowattstundenpreise ist keine Seltenheit. Wird die E-Mail mit der Preiserhöhung durch den Verbraucher übersehen, folgt nicht selten ein böses Erwachen mit der nächsten Rechnung. Die mit Abstand meisten Verbraucherbeschwerden über individuelle Preiserhöhungen erreichen den Bund der Energieverbraucher über den Tarif „EinfachStromLaden“ des Anbieters Maingau, bei dem die kundenindividuelle Preisanpassung üblich zu sein scheint.

- Preisausnahmen: Die meisten Ladekartenanbieter offerieren direkt unterscheidbar einen Preis für die Normalladung mit Drehstrom beziehungsweise Wechselstrom (AC) und einen Preis für Schnellladen mit Gleichspannung (DC). Zunehmend kommen jedoch meist nur im Kleingedruckten zu findende Ausnahmen hinzu. Die mit Abstand häufigste Ausnahme sind gesonderte Preise für das Laden an den zumeist in Autobahnnähe errichteten Schnellladestationen von Ionity.

Ein seltener Anblick: Auf ein Dach zum Schutz vor Sonne und Regen sowie Beleuchtung verzichten die meisten Ladesäulenbetreiber aus Kostengründen. Wer auch nur ein Mal bei starkem Regen an einer Ladesäule versucht hat, seine Karte zu autorisieren, das Kabel zu verlegen und den Ladevorgang zu starten, der weiß solch kleine Annehmlichkeiten, wie sie bei Tankstellen seit Jahrzehnten zur Grundausstattung gehören, plötzlich sehr zu schätzen.

Fazit

Die Autostromtarife werden komplizierter und die Ausnahmeregelungen im Kleingedruckten nehmen zu. Elektroautofahrer sollten sich vor jedem Ladevorgang vergewissern, welcher Preis mit welcher Ladekarte an dieser konkreten Ladestation tagesaktuell gilt. Zu beachten ist dabei, dass nicht jede Ladekarte von jeder Ladestation akzeptiert wird. Eine gute Hilfestellung zur Findung mit den eigenen Ladekarten kompatibler Ladestationen bei einer Routenplanung bietet das Stromtankstellenverzeichnis der Webseite GoingElectric. Für eine schnelle Information unterwegs bietet sich zudem die noch neue App „Ladefuchs“ für iOS und Android an, die jedoch nur die zehn bundesweit am weitesten verbreiteten Ladestationsbetreiber sowie die bekanntesten Autostromtarife enthält.

Auffällig interessante Tarife

Im Dickicht der Ladetarife stechen bei näherer Betrachtung einige wenige Tarife heraus, die hier auf Grundlage einer redaktionellen Auswahl exemplarisch Erwähnung finden sollen. Die Ladekarte „EWE Go“ bietet derzeit an allen AC-Ladesäulen einen vergleichsweise günstigen Preis in Höhe von 39 Cent/kWh sowie 49 Cent/kWh an DC-Schnellladestationen – inklusive Ionity. Für Vielfahrer lohnt sich ab 50 kWh Ladung pro Monat der EnBW-Viellader-Tarif mit 4,99 Euro Grundgebühr pro Monat und Kosten pro Kilowattstunde in Höhe von 29 Cent an AC-Ladesäulen sowie 39 Cent/kWh an DC-Schnellladestationen – jedoch nicht bei Ionity. ADAC-Mitglieder erhalten den EnBW-Viellader-Tarif ohne Grundgebühr. Am einfachsten haben es Tesla-Fahrer, die an Tesla-Superchargern ausnahmslos 36 Cent/kWh zahlen. https://www.energieverbraucher.de/de/verbraucherrechte__1431/NewsDetail__18523/

Zulassungsstatistik: E-Fahrzeuge auf Überholspur

Von Louis-F. Stahl

(25. März 2021) Bedingt durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Kraftfahrzeug-Neuzulassungen in Deutschland im Jahr 2020 um gut 20 Prozent zurückgegangen, wie den monatlich veröffentlichten Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes entnommen werden kann.

Bei genauer Betrachtung fällt jedoch auf: Verlierer sind ausschließlich Fahrzeuge mit einem Verbrennungsmotor. Die Anzahl der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge hat sich im Jahr 2020 mehr als verdreifacht. Die deutlichsten Zuwächse mit 600 Prozent E-Auto-Absatzsteigerung konnten dank ID.3, e-Golf, e-Up sowie e-Tron die VW-Konzernmarken Volkswagen und Audi für sich verbuchen. Erstaunlich abgeschlagen und weit hinter dem Marktdurchschnitt rangiert der einstige Pionier Tesla mit nur 56 Prozent Zuwachs.

Akkuherstellung: Reindustrialisierung

Von Louis-F. Stahl

(18. März 2021) Der US-amerikanische Automobilhersteller Tesla baut in Grünheide nahe Berlin eine „Gigafactory“ für Europa. Derzeit werden die Fahrzeuge für Europa noch aus den Fabriken in Fremont im US-Bundesstaat Nevada sowie im chinesischen Shanghai gefertigt. Der kleine Ort Grünheide in Brandenburg konnte sich in einem regelrechten Fördergeld-Bieterwettbewerb gegen zahlreiche andere europäische Standorte durchsetzen. Das Land Brandenburg soll sich den Sieg in diesem Wettstreit übereinstimmenden Medienberichten zu Folge rund 300 Millionen Euro Fördergeld kosten lassen.

Der Bau ist bereits weit fortgeschritten und soll Mitte des Jahres 2021 abgeschlossen werden. Die abschließende Baugenehmigung liegt indes noch nicht vor und wird für Februar erwartet. Insgesamt wurden 416 Einwendungen gegen den Bau vorgebracht. Die Fabrik soll neben der Produktionskapazität von rund 100.000 Fahrzeugen pro Jahr auch eine der größten Akkufabriken Europas werden. Bisher beziehen deutsche Fahrzeugfabriken laut Zahlen der Unternehmensberatung Roland Berger rund 90 Prozent der Fahrzeugakkus aus Asien.

Nachdem die deutsche Batterieherstellung über die letzten Jahrzehnte in der Bedeutungslosigkeit verschwand und die meisten Fabriken schließen mussten, bemühen sich die deutschen Autohersteller angesichts der sich ansiedelnden Konkurrenz aus den USA um die Wiederansiedlung einer heimischen Akkuproduktion. So planen Volkswagen und BMW in Kooperation mit dem schwedischen Hersteller Northvolt eine Akkufabrik im niedersächsischen Salzgitter. Der chinesische Akku-Weltmarktführer CATL hat bereits mit dem Bau einer Fabrik in Erfurt begonnen, die vermutlich in erster Linie den Bedarf an Zellen von BMW für die Werke in Leipzig und München bedienen wird, da BMW zuvor langfristige Bestellungen bei CATL bekannt gab. Am weitesten fortgeschritten sind die bereits laufenden Akkufertigungen von Mercedes im sächsischen Kamenz sowie im baden-württembergischen Esslingen.

KfW-Programm 440: Fördergeld für Wallboxen

Von Louis-F. Stahl

(19. Februar 2021) Nachdem der Gesetzgeber Mieter und Wohnungseigentümer im letzten Jahr mit einem Rechtsanspruch zur Errichtung eines Ladeanschlusses am eigenen Parkplatz ausgestattet hat (siehe „Anspruch auf E-Auto-Ladestation“), fördert nun die Bundesregierung den Bau von entsprechenden Wallboxen. Gebäudeeigentümer, Wohnungseigentümer und Mieter erhalten über die Förderbank KfW einen Zuschuss in Höhe von 900 Euro pro Ladepunkt. Das Programm fördert die Errichtung privater Lademöglichkeiten unabhängig vom Vorhandensein eines Elektrofahrzeuges. Auf diesem Weg sollen Wohnungsbaugesellschaften und Eigentümergemeinschaften angeregt werden, die Infrastruktur für einen zukünftigen Bedarf der Hausbewohner zu schaffen, um das seit Jahren bestehende „Henne-Ei-Problem“ der Elektromobilität zu lösen. Förderfähig sind ausschließlich Ladestationen, die maximal 11 kW Leistung bereitstellen und über eine intelligente Steuerung zum Lastmanagement verfügen. Die genauen Konditionen und eine Liste der förderfähigen Wallboxmodelle finden Interessenten auf der Webseite der KfW (www.kfw.de/440).

Archiv Elektro-Mobil

Weitere Artikel zu diesem Thema "Elektro-Mobil finden Sie in unserem Archiv: