Argumente für und gegen eine Außenwand-Dämmung

(15. Oktober 2003)

Dichtheit

Oft wird gegen eine Außenwanddämmung argumentiert, eine "atmende" Wand sei für die Wohnhygiene wichtig. Außenwände sind jedoch nicht luftdurchlässig. Lediglich die Diffussion von Wasserdampf durch die Wand spielt eine Rolle. Bei winterlichen Temperaturen werden dadurch jedoch nur ein bis zwei Prozent der Feuchtigkeitsmengen abtransportiert, der Rest wird durch die Lüftung abgeführt. Wird ein übliches Einfamilienhaus mit 12 cm Polystyrol gedämmt, dann verringert sich die durch die Wände diffundierende Wassermenge um 100 Liter je Heizperiode. Im gleichen Zeitraum verdunsten in dem Gebäude durch Kochen, Duschen usw. etwa 1.500 bis 2.000 Liter Wasser. Zudem ist der Diffusionswiderstand der Wärmedämmung viel geringer als der einer Massivwand: Wasserdampf wandert durch jede Wärmedämmung problemlos hindurch (Ausnahme: das seltene Schaumglas).

Wohnbehaglichkeit

Die Dämmung erhöht die Temperatur der Außenwände um drei bis vier Grad Celsius. Dadurch erhöht sich die Wohnbehaglichkeit. Ein Behaglichkeitsgefühl entsteht durch die Wärmedämmung schon bei Lufttemperaturen von 18 bis 19 Grad Celsius. Der Heizenergieverbrauch sinkt dadurch stärker, als allein aufgrund der besseren Dämmung zu erwarten wäre. Die höhere Wandtemperatur verringert auch die Gefahr von Tauwasserniederschlag aus der Raumluft an kühlen Bauteilen erheblich. Warme Wände "schwitzen" nicht. Die Bildung von Schimmelpilz wird vermieden.

Speicherung

Durch die Außendämmung wird die gesamte Masse der Wand dem warmen Innenraum zugeordnet. Dämmung kann die Heizenergieverluste aller Außenwände um 75% und mehr reduzieren. Sonnenstrahlen reduzieren die Wärmeverluste der Südwand nur um vier bis fünf Prozent. Die Sonnenstrahlung auf die Südseite läßt sich weitaus effektiver durch Südfenster nutzen.

Energie- und Emissionsbilanz

Bereits im ersten Jahr spart die Dämmung mehr Emissionen ein als durch ihre Herstellung verursacht wurden. Denn Dämmstoffe weisen einen vergleichsweise geringen Energiegehalt auf. Über eine Lebensdauer von 25 Jahren erspart z.B. eine Thermohaut aus Polystyrol 20 bis 30 mal mehr Energie als für ihre Herstellung aufgewendet wurde.

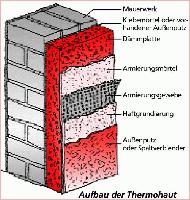

Wärmedämmverbundsystem, auch Thermohaut genannt

Auf den Putz der Außenwand werden Mineralfaser- oder Hartschaumplatten geklebt und zusätzlich durch Dübel gesichert. Auf diese Platten wird eine Spachtelmasse aufgebracht, in die ein Gewebe eingebetet wird. Darauf kommt der Außenputz. Alternativ können auch Kork- oder Holzweichfaserplatten gewählt werden. Die Dämmschichtstärke bewährter Systeme beträgt zehn bis zwölf Zentimeter.

Aufbau einer Thermohaut

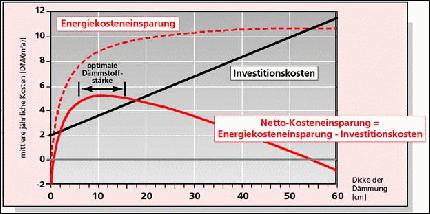

Eine Thermohaut kostet insgesamt mit Nebenarbeiten je nach Situation vor Ort 150 bis 200 DM/qm. Dämmschicht, Gewebe und Putz müssen aufeinander abgestimmt sein, sonst gibt es Risse im Außenputz. Der k-Wert der Wand läßt sich so durch eine Thermohaut auf 0,3 W/qmK senken. Hatte die Wand vorher einen k-Wert von 1,3, so werden sieben Liter Heizöl je Quadratmeter und Jahr gespart.

Wirtschaftlichkeit eines Wärmedämmverbundsystems

Neben ökologischen und Kostengesichtspunkten ist auch die Dämmwirkung des verwendeten Materials wichtig. Statt dem k-Wert wird hier die Wärmeleitfähigkeit angegeben. Dämmstoffe haben meist Wärmeleitgruppe 040, 035 oder 030. Ein Dämmstoff der Wärmeleitgruppe 035 dämmt bei gleicher Materialdicke um etwa 10 bis 15% besser als der mit 040 und umgekehrt bei Gruppe 045.