Kleine Pumpen sparen Strom

Für Ein- und Zweifamilienhäuser eignen sich geregelte Heizungspumpen schlecht, wenn das Gerät energieoptimal laufen soll. Zweckmäßiger sind kleine, ungeregelte Pumpen. Die Entstehung einer solchen stellt Wolfram Meyer, Leiter der Entwicklungsabteilung der Firma Biral, vor.

Wolfram Meyer

(23. Dezember 2004) - Die Druckverhältnisse in Heizungsanlagen sind der Schlüssel für das Verständnis der besten Arbeitsweise von Pumpen. Deshalb sei hier eine kleine Einführung vorangestellt:

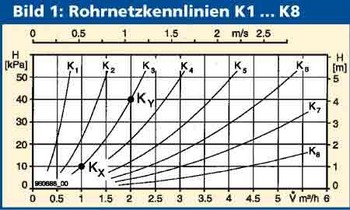

Ein Heizungsnetz mit Kessel und Heizkörpern hat einen bestimmten Strömungswiderstand. Versucht man mit einer vorgegebenen Druckdifferenz H Wasser durch das Rohr zu pumpen, dann ist bei hohem Widerstand die strömende Wassermenge klein (Bild 1, Kurve K3) oder bei geringem Widerstand groß (großer Durchmesser, Schwerkraftanlage K6). Diesen Zusammenhang veranschaulicht die Rohrnetzkennlinie. Erhöht man für ein bestimmtes Rohrnetz zum Beispiel K3 den Druck von Kx auf Ky, dann steigt die Durchflussmenge (Fördermenge).

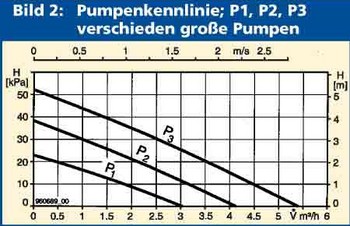

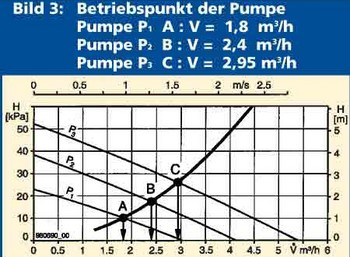

Die Pumpenkennlinie (Bild 2, Zentrifugalpumpe) beschreibt das Verhalten der Pumpe. Bei großer Fördermenge erzeugt die Pumpe einen kleinen Druck - bei kleiner Fördermenge einen großen Druck. Baut man eine Pumpe in eine Heizungsanlage ein, stellt sich der Betriebspunkt der Pumpe (Arbeitspunkt) auf die Anlage selbsttätig ein - der Druck der Pumpe muss die Leitungswiderstände überwinden. Aus dem Schnittpunkt zwischen Rohrnetzkennlinie und Pumpenkennlinie ergibt sich der Betriebspunkt (Bild 3). Verschieden große Pumpen ergeben in der selben Anlage andere Schnittpunkte A, B, C.

Thermostatventile

Wenn die Raumtemperatur erreicht ist, schließen die Thermostatventile. Der Widerstand des Rohrsystems steigt, das heißt, die Rohrnetzkennlinie wird in Richtung steilere Kennlinie verändert (Bild 4). Bei gleicher Pumpleistung steigt dadurch der Pumpendruck. Dieser Druckanstieg ist umso größer, je steiler die Pumpenkennlinie ist. Damit keine störenden Geräusche entstehen, ist eine flache Pumpenkennlinie mit geringem Druckanstieg wünschenswert.

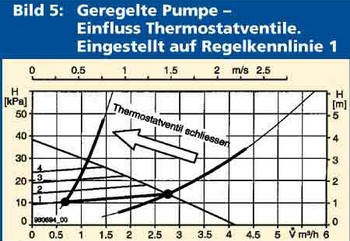

Bei steilen Pumpenkennlinien (hochtourige Pumpen) wird der Druckanstieg wesentlich größer. Deshalb können in der Anlage Geräusche entstehen. Hier liegt ein Vorteil geregelter Pumpen (Bild 5). Beim Schließen der Thermostatventile sorgt die Pumpenregelung dafür, dass der Pumpendruck reduziert wird und damit Geräusche vermieden werden.

Wahl der Pumpe

Biral wollte eine kleine, preiswerte, genau auf die Bedürfnisse kleiner Anlagen zugeschnittene Pumpe bauen. Dazu muss man Fördermenge und Förderdruck kennen. Die Fördermenge kann sehr einfach aus dem Wärmebedarf und der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf ermittelt werden. Energieoptimierte moderne Häuser haben nur noch einen geringen Heizbedarf. Je nach Wohnfläche beträgt die Heizleistung des Kessels bei Auslegung bis -11 Grad Celsius nur noch zehn oder sogar acht Kilowatt. Bei einer Temperaturspreizung von 15 Grad zwischen Vor- und Rücklauf errechnet sich daraus eine Fördermenge von 0,56 m3/h (Fußbodenheizung mit zehn Grad Spreizung: 0,83 m3/h).

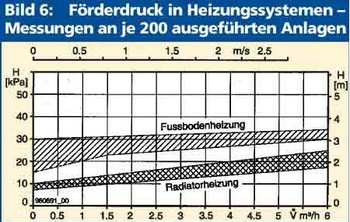

Der Förderdruck wird in der Praxis oft aus falschem Sicherheitsdenken sehr hoch geschätzt, der Druckverlust überschätzt oder bei Berechnungen stark aufgerundet. Deshalb hat Biral mit ihrem Partner in der Schweiz in je 200 Heizungsanlagen den tatsächlichen Förderdruck der Pumpe ermittelt (Bild 6).

Für Radiatorheizungen liegt der Druckverlust zwischen 0,8 m und 2,5 m, bei Fußbodenheizungen zwischen 1,5 m und 3,5 m je nach Fördermenge. Für ein Ein- bis Zweifamilienhaus haben wir bei der Entwicklungsabteilung von Biral für einen Druck von 1 Meter Wassersäule (entsprechend 10 Kilopascal kPa) entschieden (Fußbodenheizung 1,8 Meter Wassersäule).

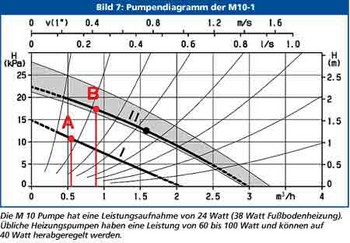

Für diese Anwendungen sind die heute auf dem Markt erhältlichen geregelten Pumpen zu groß. Für eine Fördermenge von 0,56 oder 0,83 m3/h bleibt für das "zurückregeln" auf circa 0 m3/h nur ein kleiner Regelbereich. Die Pumpe kann ihren möglichen Regelbereich nicht nutzen. Deshalb hat sich Biral für die Entwicklung einer neuen Pumpe entschieden, der wir den Namen "M 10" gaben.

Wie ist die M 10 entstanden?

Nachdem wir die Anforderungen festgelegt hatten, begannen wir mit der Entwicklung. Zunächst legten wir das Laufrad auf die Betriebspunkte aus. In Experimenten passten wir Schaufelgeometrie und Stromungsverhältnissse im Laufrad und Pumpengehäuse an. So erzielten wir einen guten Wirkungsgrad und Geräuscharmut. Dann legten wir einen passendenden Motor zunächst theoretisch für diese kleine Leistung aus. Dieser war dann experimentell zu erproben und auf einen hohen Wirkungsgrad zu optimieren.

Bei so kleinen Motoren muss ein sehr dünner Wicklungsdraht (circa 0,1 mm) verwendet werden. Bei maschineller Fertigung besteht die große Gefahr, dass der Draht reißt. Wir mussten also einen Kompromiss finden zwischen gutem Wirkungsgrad, kleiner Leistungsaufnahme und sicherer Fertigung. Eine sichere, qualitativ hohe Fertigung ist die Grundlage für eine lange Lebensdauer des Motors und damit der Pumpe. Letztlich müssen auch die Kosten noch "stimmen".

Energieverbrauch der M 10 im Vergleich

Einem Vergleich des Verbrauchs sollte ein praxisgerechtes Belastungsprofil über eine Heizperiode, beziehungsweise ein Jahr, zugrunde liegen. Ein geeigneter Maßstab dafür ist der "Blaue Engel".

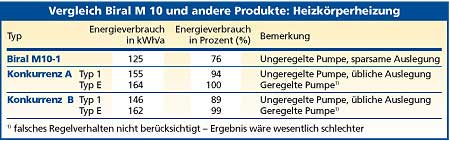

Die Biral-Pumpe M 10 schneidet im Energieverbrauch sehr gut ab: Neue Pumpen mit dem Blauen Engel verbrauchen zwischen 146 und 230 Kilowattstunden jährlich. Die M 10 verbraucht dagegen nur 125 Kilowattstunden. Die Einsparung liegt zwischen 17 und 84 Prozent beziehungsweise 21 bis 105 Kilowattstunden jährlich. Gegenüber den vor fünf Jahren am Markt erhältlichen Pumpen ist die Einsparung noch deutlich höher.

Auch gegenüber geregelten Pumpen hat die M 10 einen geringeren Verbrauch. Mit ihrer "flachen" Pumpenkennlinie und ihrem niedrigen Druck verhält sie sich in Heizungsanlagen "gutmütig" - das heißt, es treten keine Geräusche auf.

Für den Einsatz in Heizungsanlagen bis circa 20 Kilowatt ist sie den anderen Pumpen deutlich überlegen. Die M 10 kostet im Heizungsgroßhandel ebenso viel wie andere handelsübliche ungeregelte Pumpen. Der Energie- und Kostenersparnis stehen deshalb für den Käufer keine höheren Kosten gegenüber.

Weitere Stromeinsparungen lassen sich erzielen, wenn man die Pumpe ganz abschaltet, wenn die Heizung nicht läuft. Die ebenfalls von Biral entwickelte Stromsparpumpe MC 10 kommt mit sieben Watt Leistung und 23 Kilowattstunden jährlich aus, wenn sie in Stillstandszeiten ganz abgeschaltet wird. Allerdings liegen die Kosten der MC 10 aufgrund der geringen Stückzahlen deutlich über denen einer handelsüblichen Pumpe.

Volkswirtschaftlicher Nutzen

Neben dem Vorteil der M 10 für den Betreiber zählt auch der volkswirtschaftliche Nutzen: Es sind viele Millionen Pumpen in Deutschland im Einsatz, die zu groß gewählt sind. Das Einsparpotenzial an elektrischer Energie ist somit beträchtlich. Wenn in den rund zehn Millionen deutschen Einfamilienhäusern um rund 40 bis 80 Watt zu große Pumpen eingesetzt sind, ergibt sich allein daraus ein Leistungsmehrbedarf von 400 Megawatt. Das entspricht der Leistung von einem halben Kernkraftwerk. Bei einem konventionellen Kraftwerk ergeben sich zusätzlich entsprechende Einsparungen an CO2.

Zertifikat

Der Bund der Energieverbraucher fördert den Einsatz der M 10 Pumpe, um einen Beitrag zur Energieeinsparung und zur Umweltentlastung zu leisten. Auf der Verpackung jeder M 10 Pumpe ist ein Coupon aufgebracht. Bei Einsendung dieses Coupons bekommt der Käufer der Pumpe vom Bund der Energieverbraucher ein persönliches Zertifikat über die bewirkten Energie- und Umweltentlastungen. Für Mitglieder des Bundes der Energieverbraucher ist mit der Einsendung des Coupons ein Bonus verbunden.