Wärmepumpen in Bestandsgebäuden

Neue Wohnhäuser werden inzwischen zur Hälfte mit Wärmepumpen beheizt, Tendenz weiter steigend. Gründe hierfür sind moderate Investitionen, reduzierte Betriebskosten und eine positive CO2-Bilanz. Auch im Bestand entdeckt man inzwischen die Vorteile von Wärmepumpen.

Von Ralf Krug

(20. April 2023) In Deutschland wurden im vergangenen Jahr weit über 200.000 Heizungswärmepumpen installiert, viel mehr als je zuvor. Die politische Zielsetzung bewegt sich sogar bei jährlich 500.000. Wärmepumpen können auch in Bestandsgebäude eingebaut werden. Welche Möglichkeiten gibt es hier, wo liegen die Grenzen?

Wärmepumpenprozess

Wärmepumpen entziehen der Umwelt Energie und bringen diese auf ein höheres Temperaturniveau. Was beim Kühlschrank im Kleinen passiert (innen kalt, außen warm), machen Wärmepumpen – mit umgekehrtem Wirkungssinn – bei Gebäuden im Großen: innen warm, außen kalt. Antriebsenergie ist meistens Strom, selten auch Gas.

Energiebilanz

Elektrische Wärmepumpen brauchen Strom, der verlustreich hergestellt wird. Wärmekraftwerke haben Wirkungsgrade von rund 40 %. Wärmepumpen müssen daher Arbeitszahlen (Verhältnis von Wärmeerzeugung zu Stromverbrauch) von mindestens 2,5 haben, damit sie effizienter sind als ein Heizkessel und die Energiebilanz in Ordnung ist. Dies ist in der Praxis fast immer gegeben (siehe „Klimaanlage statt Wärmepumpe“).

Unterschiedliche Wärmequellen

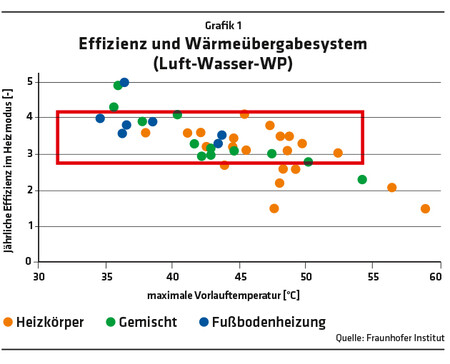

Am verbreitetsten ist die Wärmequelle Außenluft, ihr Marktanteil liegt bei fast 90 %. Mit der Wärme der Außenluft wird das Heizungswasser erwärmt (sogenannte Luft-Wasser-Wärmepumpen; Grafik 1). Die Anlagen erfordern keine aufwendige Genehmigung und sind einfach zu realisieren. Alternativ kommt die Wärmequelle Erdreich beziehungsweise Grundwasser infrage, bezeichnet auch als Wasser-Wasser-Systeme. Sie haben eine größere Effizienz, sind aber deutlich teurer. Schließlich lässt sich mit der Wärme der Außenluft durch Luft-Luft-Systeme oder Klimaanlagen die Luft eines einzelnen Raums direkt erwärmen ohne den Umweg über das Heizungswasser (siehe „Klimaanlage statt Wärmepumpe“).

Heizflächenauslegung

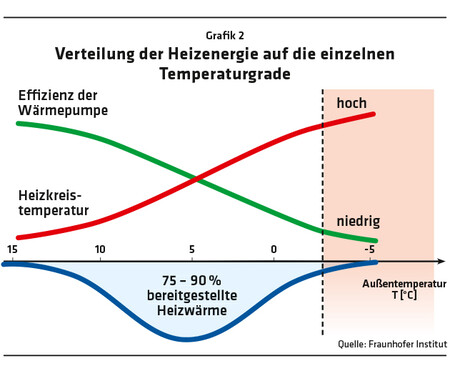

Entscheidend ist die Frage, wie die Heizflächen ausgelegt sind: Fußbodenheizungen sind immer geeignet für Wärmepumpen. Bei Heizkörpern sind Wärmepumpen nur dann sinnvoll, wenn im Winter die Vorlauftemperaturen der Heizung meist unter 55 °C bleiben, selbst im Fall extremer Kälte, der sogenannten Auslegungstemperatur. Bei höheren Vorlauftemperaturen sinkt der Wirkungsgrad der Wärmepumpe und der höhere Stromverbrauch würde sie unwirtschaftlich und umweltbelastend machen (siehe Grafik 2). Aus der Heizkurve lässt sich ablesen, wie hoch die Vorlauftemperaturen bei sehr kaltem Wetter sein würden. Die Heizkurve lässt sich auch durch Ablesen und Notieren von Außentemperaturen und Vorlauftemperaturen rechnerisch erschließen. Oder es wird eine Wärmebedarfsrechnung für jeden einzelnen Raum gemacht. Aufgrund der Leistung der vorhandenen Heizkörper kann man die notwendige Vorlauftemperatur bei extremer Kälte errechnen.

Heizkörperoptimierung

Für Vorlauftemperaturen von beispielsweise 70 °C sind Wärmepumpen nicht geeignet. Manchmal muss jedoch so hoch geheizt werden, weil nur in einzelnen Räumen größere Heizkörper oder höhere Vorlauftemperaturen notwendig sind, um den Raum warm zu bekommen. Die übrigen Räume würden mit geringeren Temperaturen auskommen. Einzelne Heizkörper können dann gegen leistungsstärkere getauscht werden, die größer sind und deshalb bei geringeren Vorlauftemperaturen mehr Heizwärme abgeben. Mit den „Wärmepumpenheizkörpern“ gibt es hierfür spezielle Lösungen. Sind jedoch alle Heizkörper betroffen, ist ihr Austausch zu aufwendig.

Königsweg: energetische Sanierung

Bei energetisch sanierten Gebäuden (Fenster, Außenwände, Dach) ergibt sich der Effekt, dass ehemals auf 70 °C Vorlauf ausgelegte Heizkörper nun mit 55 °C auskommen und damit für Wärmepumpen geeignet sind. Energetische Sanierung reduziert den Wärmebedarf und macht Gebäude wärmepumpentauglich. Allerdings ist sie eine teure Angelegenheit.

Hybridheizungen

Falls hohe Vorlauftemperaturen nötig sind, kommen Hybridheizungen infrage, eine Kombination aus Wärmepumpe und Heizkessel. Die Wärmepumpe deckt die Grundlast, den darüber hinaus gehenden Bedarf der Heizkessel. Festgelegt wird ein Umschaltpunkt, zum Beispiel eine Außentemperatur von 0 °C.

Der Deckungsanteil der Wärmepumpe beträgt bei Hybridheizungen 50 bis 80 % der jährlichen Wärmearbeit. Durch das Vermeiden ungünstiger Betriebszustände (diese deckt der Kessel ab) wird eine akzeptable Effizienz erreicht. Hybridheizungen erfordern hohe Investitionen, insbesondere wenn beide Wärmeerzeuger gleichzeitig installiert werden. Kostengünstige Nachrüstlösungen sind leider noch Mangelware. Wirtschaftlicher ist es, die bestehende Öl- oder Gasheizung im Keller zu behalten und mit der Wärmepumpe zu koppeln.

Stromverbrauch

Der jährliche Stromverbrauch von Wärmepumpenheizungen kann über die zu erwartenden Arbeitszahlen abgeschätzt werden. In Verbindung mit Fußbodenheizungen erreichen Wärmepumpen im Jahresmittel Arbeitszahlen von 3,5 bis 4,0; in Verbindung mit Heizkörpern (Auslegungs-Vorlauftemperatur 55 °C) sind es 2,5 bis 3,0. Bei einem Einfamilienhaus aus den 1990er-Jahren mit 130 Quadratmetern beheizter Fläche und einem bisherigen Heizenergieverbrauch von 2.000 Liter Heizöl oder 2.000 Kubikmeter Erdgas führt die Umstellung auf Wärmepumpen zu einem Heizstromverbrauch von 4.000 bis 6.000 kWh jährlich.

Sondertarife

Einige Stromversorger bieten Sondertarife für Wärmepumpen an, die günstiger sind als Normalstrom. Um diese zu nutzen, muss ein dafür geeigneter Stromzähler vorhanden sein oder eingebaut werden, was mitunter eine aufwendige Neuinstallation von Zählerschränken voraussetzt. Hierbei müssen die Wärmepumpen durch ein Signal des Netzbetreibers unterbrechbar sein. Aktuell erfolgen die Unterbrechungen sehr selten, möglich sind aber bis zu drei mal zwei Stunden täglich. Um die Sperrzeiten zu überbrücken, werden Wärmepumpen mit Pufferspeichern ausgestattet.

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlich sind Wärmepumpen dann, wenn deren Arbeitszahl höher ist als die „Kostenzahl“, das Verhältnis vom Strom- zum Brennstoffpreis (siehe Tabelle). Je höher die Arbeitszahl und je günstiger Strom im Vergleich zu Gas ist, umso wirtschaftlicher ist eine Wärmepumpe.

Kostenzahl: Verhältnis Strom zu Wärmepreis |

||||

| Wärmepumpenstrom | Heizöl | Erdgas | Kostenzahl | |

| ct/kWh | ct/kWh | ct/kWh | Mittelwert | |

| 2014 | 20 | 8 | 7 | 2,7 |

| 2015 | 21 | 6 | 6 | 3,5 |

| 2016 | 20 | 5 | 6 | 3,6 |

| 2017 | 20 | 6 | 6 | 3,3 |

| 2018 | 21 | 7 | 7 | 3,0 |

| 2019 | 22 | 7 | 7 | 3,1 |

| 2020 | 22 | 5 | 7 | 3,7 |

| 2021 | 22 | 7 | 7 | 3,1 |

| 2022 | 22 | 13 | 15 | 1,6 |

| 2023 | 36 | 12 | 13 | 2,9 |

|

Quelle: Statista, eigene Erhebungen |

||||

Kombination mit Solarstrom

Wärmepumpen können Solarstrom vom eigenen Dach effektiv nutzen – ein großer Vorteil im Vergleich zu Heizkesseln. Inzwischen gibt es spezielle Messkonzepte, die sowohl die Nutzung des Solarstroms als auch des Sondertarifs ermöglichen (siehe „Was kann eine Wärmepumpe mit Sonnenstrom leisten?“).

Warmwasserbereitung

Im Falle von zentraler Warmwasserbereitung können Wärmepumpen ähnlich Heizkesseln eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass

die Wärmepumpe Vorlauftemperaturen erreicht, die mindestens 10 °C über der gewünschten Warmwassertemperatur liegt. Es gibt auch Monoblock-Wärmepumpen ausschließlich für die Warmwasserbereitung.

Elektrischer Anschluss

Hausanschlüsse in Einfamilienhäusern haben häufig Sicherungen von 3 x 35 Ampere. Eine zusätzliche Wärmepumpe mit circa 6 kW maximaler elektrischer Leistungsaufnahme erfordert in der Regel eine größere Absicherung (z.B. 3 x 50 Ampere). Meistens ist das mit der vorhandenen Zuleitung möglich, die Leistungserhöhung ist allerdings mit einem Baukostenzuschuss verbunden.

Heizstabeinsatz

Wärmepumpen haben serienmäßig oder als Option einen elektrischen Heizstab mit rund 9 kW, der insbesondere bei kalten Außentemperaturen genutzt wird. Manche Hersteller empfehlen, die Wärmepumpe knapp auszulegen und die Spitzenlast dem Heizstab zu überlassen. Problematisch sind der zusätzliche Leistungsbedarf (s.o.) und die hohen Stromkosten. Letztere könnten noch steigen, falls Spitzenlaststrom besonders teuer wird. Eine knappe Auslegung der Wärmepumpe ist daher nicht sinnvoll.

Standorte, Platzbedarf und Genehmigung

Außenluft-Wärmepumpen werden meist straßenseitig vor dem Gebäude aufgestellt und müssen von Nachbargrundstücken mindestens drei Meter entfernt sein. Im Gebäude befindet sich ein Teil der Technik („Inneneinheit“ und Pufferspeicher). Eine Variante sind innen aufgestellte Wärmepumpen, die die Außenluft über Luftkanäle führen.

Im Falle der Wärmequelle Erdreich befindet sich die Wärmepumpe im Gebäude. Die Wärmequelle wird in Form von Bohrsonden oder Flächenkollektoren erschlossen, wofür es spezielle Richtlinien gibt und Genehmigungsbedarf besteht. Außenluft-Wärmepumpen sind genehmigungsfrei, Erdreich-Wärmepumpen genehmigungspflichtig. Der Platzbedarf ähnelt allgemein dem von Kesselanlagen.

Geräuschentwicklung

Bei Außenluft-Wärmepumpen ist die Geräuschentwicklung ein häufiger Kritikpunkt, insbesondere bei älteren Baureihen. Moderne Geräte haben bei Volllast einen Schallleistungspegel von circa 55 dB(A), ab drei Meter Abstand ist es dann „flüsterleise“. Aber es sind immer noch viele laute Geräte auf dem Markt. Der Schallrechner des Bundesverbands Wärmpumpe (BWP) gibt hierzu Informationen.

Energieeffizienz

Bei der Effizienzklasse sollte A+++ erreicht werden. Bei Vorlauftemperaturen von 35 °C schaffen das viele Produkte, bei einem Vorlauf von 55 °C nur noch einige. Noch mehr Aussagekraft haben die ETAs-Werte: Marktbeste Geräte erreichen hier über 200 % (35 °C) beziehungsweise 150 % (55 °C). Die Werte sind in der aktuellen Liste der förderfähigen Wärmepumpen unter bafa.de zu finden (siehe auch „Klimaanlage statt Wärmepumpe“).

Kältemittel

Hier ist die starke Tendenz weg von fluorierten Kältemitteln (FKW, PSAF) hin zu Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP). Moderne Wärmepumpen nutzen natürliche Kältemittel wie R290 (Propan). Bei brennbaren Kältemitteln ergeben sich Einschränkungen bei der Aufstellung der Anlage (Schutzbereich erforderlich).

Förderung

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) werden Wärmepumpen als Einzelmaßnahme gefördert. Die Antragstellung kann durch den Bauherrn erfolgen. Es ist ein Zuschuss von 25 bis 40 % möglich, auch Beratungsleistungen sind förderfähig.

Fazit

Der Einbau von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden ist bedingt möglich. Voraussetzung sind Heizflächen mit Auslegungs-Vorlauftemperaturen von maximal 55 °C. Bei energetisch sanierten Gebäuden ist das fast immer der Fall. Für Mehrfamilienhäuser sind Hybridlösungen interessant. Bei der Produktwahl sollte auf Effizienz, Geräuschverhalten und Kältemittel geachtet werden. Wärmepumpen sind mit Solarstromanlagen kombinierbar.

Sie tragen auch zur Friedensförderung bei, denn der Streit um Öl und Gas wird zunehmen.

Ralf Krug ist Gesellschafter eines Ingenieurbüros und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Einsatz von Wärmepumpen.