Die Logik des Gemeinsinns

Wie kann der Nutzen des Einzelnen mit den Belangen der Gesellschaft in Einklang gebracht werden? Adam Smith glaubte, dass individuelles Gewinnstreben, wie von unsichtbarer Hand gelenkt, dem Wohl aller dient. Das gilt für unsere heutige Gesellschaft offensichtlich nicht mehr. Wir brauchen Rezepte, wie wir Gemeinschaft erfolgreich organisieren. Die liefert uns Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom.

(9. März 2010) Dem Gut, das der größten Zahl gemeinsam ist, wird die geringste Fürsorge zuteil. Jeder denkt hauptsächlich an sein eigenes, fast nie an das gemeinsam Interesse, schrieb schon Aristoteles (Politika Buch II, Kap. 3). Die ungebremste Umweltzerstörung ist das Ergebnis dieses Dilemmas. Der einzelne Verschmutzer hat einen kurzfristigen Gewinn auf Kosten der Gemeinschaft. Betroffen sind gemeinsame Güter, von deren Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann und die deshalb nicht privatisierbar sind: Alle Menschen atmen dieselbe Luft, trinken dasselbe Wasser, leiden, wenn das Klima sich verschlechtert und Ressourcen knapp werden.Und jeder beruft sich auf den Nachbarn: Warum soll ausgerechnet ich Energie sparen und höhere Kosten in Kauf nehmen, wenn andere gigantische Energiemengen verschwenden?

Die Tragödie von Garrett Hardin

Der Artikel The Tragedy of Commons von Garrett Hardin erschütterte im Jahr 1968 den Glauben an die Gemeinschaftsgüter: Danach hat jeder Hirte auf einer gemeinsamen Viehweide (Allmende) einen kurzfristigen Gewinn, wenn er seine eigene Herde vergrößert. Der Gesamtertrag jedoch sinkt, weil zu viele Tiere auf der Weide sind. „Alle rennen zielgerichtet in die Katastrophe, weil jeder seine allerbesten eigenen Interessen verfolgt in einer Gesellschaft, die an die Freiheit bei der Inanspruchnahme der Gemeingüter glaubt. Freiheit in der Nutzung der Gemeingüter führt zum Ruin aller", so Hardin in seinem niederschmetternden Fazit. Tragischerweise schied Hardin mit seiner Frau im September 2003 freiwillig aus dem Leben.

Das Bild der übernutzten Weide wurde seither unkritisch auf zahlreiche Situationen kollektiver Ressourcenbewirtschaftung übertragen und prägte das Denken ganzer Studentengenerationen. Es rechtfertigte den ungezügelten Egoismus der neoliberalistischen Jahrzehnte. Dabei ist schon die Beobachtung falsch, denn gemeinsames Wirtschaften ist gerade in dörflichen Gemeinschaften ein jahrhundertealtes Erfolgsrezept.

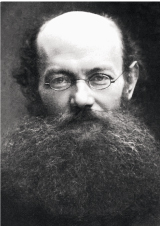

Das hatte der russische Schriftsteller Peter Kropotkin schon im Jahr 1902 beschrieben: „Gegenseitige Hilfe ist ein Naturgesetz für den erfolgreichen Kampf ums Leben und die Entwicklung der Arten und bei weitem wichtiger als das Gesetz des gegenseitigen Streitens". Er beschreibt in seinem Buch zahlreiche Beispiele gegenseitiger Hilfe bei Tieren und Menschen.

Peter Kropotkin in seinem Buch: Von der gegenseitigen Hilfe in der Tier- und Menschenwelt (1902)

„In der Betätigung gegenseitiger Hilfe, die wir bis an die ersten Anfänge der Entwicklung verfolgen können, finden wir also den positiven und unzweifelhaften Ursprung unserer Moralvorstellungen; und wir können behaupten, dass in dem ethischen Fortschritt des Menschen der gegenseitige Beistand - nicht gegenseitiger Kampf - den Hauptanteil gehabt hat."

Die Gegenposition: Elinor Ostrom

Auch aktuelle Forschungen aus dem Umfeld der Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom entlarven die Grobschlächtigkeit des Tragik-Arguments. Weder eine Staatsaufsicht über das Gemeinwesen, noch die Privatisierung von öffentlichen Gütern lösen das Dilemma. Kommunismus und Kapitalismus sind gleichermassen gescheitert.

Es gibt aber unzählige Beispiele für erfolgreiche gemeinsame Organisationen von Menschen. „In zahlreichen Studien wurden Daten und Konzepte präsentiert, die die Annahme widerlegten, der Mensch sei unwiderruflich Gefangener dieser Tragödie. Und sie dokumentierten die unterschiedlichsten Beispiele lokaler Verwaltungssysteme und -formen aus allen Ecken der Welt, in denen die Nutzer einen Weg aus der Tragödie gefunden haben".

Menschen organisieren und kontrollieren sich in Situationen, wo Trittbrettfahren und Bruch von Vereinbarungen höchst verlockend sind.

Das schreibt Elinor Ostrom. Die 76-Jährige erhielt 2009 als erste Frau den Nobelpreis für Wirtschaft. Sie habe gezeigt, wie Nutzerorganisationen gemeinschaftliches Eigentum erfolgreich verwalten können, heißt es in der Würdigung der Königlichen Akademie der Wissenschaften.

Nobelpreisträgerin Elinor Ostrom

Elinor Ostrom hat zahlreiche Studien ausgewertet.Sie interessierte sich zudem für die Bedingungen, unter denen sich Menschen für den Erhalt natürlicher Ressourcen einsetzen. Eine Voraussetzung dabei scheint die Selbstorganisation der Bürger zu sein, die gemeinsam eine Ressource bewirtschaften. Sie bilden eine kollektive Bedarfsgemeinschaft, zum Beispiel Sportvereine oder Wohneigentümergemeinschaften. Die Mitglieder vereinbaren gemeinsame Regeln für die Nutzung von Ressourcen und überwachen deren Einhaltung. Zudem legen sie fest, welchen Beitrag der Einzelne für die Gemeinschaft zu leisten hat. Elinor Ostrom verdeutlicht das Prinzip an einem Beispiel: „Meine Forschung hat gezeigt, dass lokal verwaltete Wälder besser geschützt sind als staatliche Parks, in denen sich die Bewohner vor Ort nicht beachtet fühlen und die Beamten bestechlich sind. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden in einem Dorf leben, in dem wir vereinbart haben, dass wir am Samstag und am Sonntag nicht in den Wald gehen, damit er sich regenerieren kann. Wenn ich am Rand des Waldes entlanglaufe und mich mit den Regeln identifiziere, dann werde ich Sie anschreien, wenn ich Sie trotzdem dort sehe. Ich könnte ein paar ziemlich unfreundliche Worte rufen, weil Sie nicht da sein dürfen. Wenn ich denke, dass sich der Staat schon kümmern wird, laufe ich wortlos vorbei."

Die Dezentralisierung von Entscheidungen ist aber kein Allheilmittel. Das haben vergleichende Studien ergeben. Es gab in Südamerika sowohl erfolgreiche zentralisierte Organisationen, als auch wenig erfolgreiche dezentrale Systeme.

Globale Probleme

In einem Interview nahm Elinor Ostrom auch zu den aktuellen globalen Klimaproblemen Stellung: „Unter den richtigen Umständen nehmen Menschen durchaus zusätzliche Kosten und Mühen zum Schutz der Umwelt auf sich. Es hängt vor allem vom Vertrauen ab, dass andere genauso handeln. Menschen haben die Fähigkeit zu verstehen, dass ihre eigene Zukunft in Gefahr ist, wenn sie ihren Lebensstil nicht ändern. Unter den richtigen Umständen wird ihnen klar: Es ist ein Kampf aller gegen alle, wenn wir nicht handeln. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass es nur eine Lösung auf globaler Ebene gibt. Es gibt auch darunter viele wichtige Ebenen, auf denen etwas passieren muss."

Gemeingüter als Wirtschaftsprinzip

Die Open-Source-Bewegung im Internet, bei der viele schlaue Programmierer ständig an der Verbesserung kostenloser Programme arbeiten, ist ein Beispiel dafür, dass gemeinsam organisiertes Arbeiten erfolgreich sein kann. Wir verdanken diesem Bemühen unter anderem den Internetbrowser Firefox, der seinen Nutzern mehr Sicherheit und Komfort bietet, als das gekaufte Programm der Firma, dessen Besitzer und Entwicklungsleiter der reichste Mann der Erde ist. Nach diesem Vorbild der Peer-Ökonomie ließe sich auch unsere gesamte Wirtschaft organisieren: ein Gegenmodell zu Kapitalismus und Kommunismus.

Commons - Gemeingüter - sind ...

... natürliche Ressourcen wie Auen, Teiche, Fotosynthese, Moore, Firmament, Wald, Wiesen, Weiden, Spektrum, Wasser (Wasserkreislauf), Regen, Eis, Schnee, Elektrizität, Feuer, Heide, Kanäle, Artenvielfalt, Wellen (Lichtwellen, Wellen des Meeres...), Meeresboden, Energieträger, UV-Strahlung, Stabilität des Klimas, Ozonschicht, Triften, Riffe ...

... kulturelle und soziale Ressourcen wie Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Algorithmen), Sprache(n), DNA (enthaltene Information), Stille, Sinnsprüche, Märchen, Wissensbestände (Bibliotheken, Forschungs-ergebnisse/-pools, Datenbanken), kulturelle Vielfalt (Musik, Tänze, Bräuche, Traditionen), (Markt-)Plätze, Parks, Gehsteige, Wikipedia, GPL/CC, Museen, Festivals, Zeit, soziale Netze ... UND WIR.

Gemeingüter stärken

Der Interdisziplinäre Politische Salon der Heinrich-Böll-Stiftung hat im Jahr 2008 ein politisches Manifest beschlossen: Gemeingüter stärken. Jetzt! Mit Recht verweist man darauf, dass schon in der Verfassung der Bundesrepublik das Privateigentum dem Gemeinwohl verpflichtet wird: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen" Artikel 14 Absatz 2 des Grundgesetzes.

Am 31. Januar 2010 wurde in Berlin das Institut Solidarische Moderne gegründet, u. a. von Andrea Ypsilanti und Hermann Scheer. Es will eine politische Alternative zum Neoliberalismus entwickeln und mehrheitsfähig machen.

Weitere Informationen:

- CommonsBlog

- Als Download (PDF, 1,3 MB) Peer Ökonomie: Beitragen statt tauschen

Weitere Bücher zum Thema:

- Die Verfassung der Allmende | Elinor Ostrom | Mohr Siebeck Verlag | 1999 ISBN 3-16-146916-x

- Trust and Reciprocity | Elinor Ostrom und James Walker (Ed) | Russell Sage Foundation 2002 | ISBN 978-0-87154-647-0

- Gegenseitige Hilfe in der Entwicklung | Peter Kropotkin | Leipzig 1904

- Wem gehört die Welt | Silke Helfrich | Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.) | ISBN 978-3-86581-133-2

Netzausgabe zum Download (PDF, 2,54 MB)