Energiepolitik weltweit

Hawaii hat sein letztes Kohlekraftwerk durch ein gewaltiges Batteriesystem ersetzt. Dieser Meilenstein markiert den Übergang zu erneuerbaren Energien und zeigt das Potenzial von Batteriespeichern in der Energiewende.

Hawaii setzt auf große Batteriespeicher

Hawaii hat sein letztes Kohlekraftwerk durch ein gewaltiges Batteriesystem ersetzt. Dieser Meilenstein markiert den Übergang zu erneuerbaren Energien und zeigt das Potenzial von Batteriespeichern in der Energiewende.

Von Aribert Peters

(28. Juni 2024) Die Abschaltung des letzten Kohlekraftwerks auf Hawaii und der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien in Kombination mit Speichertechnologie markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu dem Ziel, bis 2045 vollständig auf saubere Energie umzusteigen. Das Batteriesystem Kapolei besteht aus 158 Tesla-Megapacks und ist imstande, 565 MWh Strom zu speichern. Es wurde gerade auf der Westseite der Insel Oahu in Betrieb genommen. Mit einer Entladungskapazität von 185 MW und einer schnellen Reaktionszeit von 250 Millisekunden gleicht die Batterie die Leistung des alten Kohlekraftwerks effizient aus und stabilisiert das Stromnetz.

Hawaii

Die Pazifikinsel ist seit einer Volksabstimmung im Jahr 1959 der 50. Bundesstaat der USA. Hawaii ist etwa so groß wie Thüringen und hat 1,5 Millionen Einwohner. Der Pro-Kopf-Energieverbrauch ist rund doppelt so hoch wie in Deutschland.

Die Energieversorgung neu gedacht

Das Projekt stellt eine grundlegende Veränderung dar, wie Energie erzeugt und verteilt wird, weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Quellen. Das Batteriesystem ersetzt nicht direkt die Energieerzeugung des Kohlekraftwerks, sondern ergänzt den Solarsektor der Insel Hawaii, indem es überschüssige, tagsüber erzeugte Energie speichert und sie abends bereitstellt, wenn die Nachfrage hoch ist.

Batteriespeicher für Netzstabilität

Eine der Schlüsselfunktionen der Batterie besteht darin, die Stabilität zu ersetzen, die durch die rotierenden Massen konventioneller Kraftwerke bereitgestellt wird. Sie bietet Netzleistungen wie synthetische Trägheit, welche die mechanische Trägheit großer rotierender Massen durch blitzschnelle Reaktionen ersetzen und dazu beitragen, die Frequenz des Netzes innerhalb einer eng zulässigen Schwankungsbreite zu halten.

Bei Abweichungen im Netz kann die Kapolei-Batterie schnell reagieren und diese Korrekturen in Echtzeit vornehmen, um eine stabile und zuverlässige Stromversorgung sicherzustellen.

Batteriespeicher helfen beim Ersatz von Kohlekraftwerken auf Hawaii.

Schwarzstartfähigkeit für Netzresilienz

Zusätzlich bietet das Batteriesystem die Möglichkeit eines „Schwarzstarts“. Das bedeutet, dass es das Netz im Falle eines kompletten Ausfalls wieder hochfahren kann. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Netzresilienz und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung insbesondere in Regionen, die stark auf erneuerbare Energiequellen angewiesen sind.

Trend in den Vereinigten Staaten

Der Erfolg des Kapolei-Energy-Storage-Systems zeigt das Potenzial von Großprojekten im Bereich der Batteriespeicher, um fossil basierte Kraftwerke zu ersetzen und den Übergang zu sauberer Energie zu unterstützen. Er spiegelt auch einen breiteren Trend in den Vereinigten Staaten wider, wo die Energiespeicherbranche rapide wächst.

Wirtschaftlichkeit und Wachstum

Die Wirtschaftlichkeit von Energiespeicherlösungen ist besonders in Regionen mit reichlich vorhandener Sonneneinstrahlung wie Kalifornien und Texas günstig, wo Batterien überschüssige Solarenergie für den Einsatz während der Spitzenlast speichern können. Sinkende Batteriepreise, Steuervergünstigungen und ein förderliches politisches Umfeld treiben die Einführung von Speicherlösungen im Stromnetz weiter voran.

Herausforderungen und Aussicht

Obwohl der Übergang zu erneuerbarer Energie und Speichertechnologie vielversprechend ist, sieht sich die Speicherbranche immer noch mit Herausforderungen konfrontiert. Jedoch sind die Erfolge auf Hawaii und allgemein in den USA ein wichtiger Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Energiezukunft.

Uruguays Energiewende – eine geglückte Umsetzung

Uruguay ist ein Vorreiter im Übergang zu erneuerbaren Energien. Die Umstellung des Energiesystems brachte in den vergangenen 15 Jahren nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sie reduzierte auch die Armut im Land. Man entschied sich gegen die Atomkraft. Uruguay versorgt sich heute zu über 90 % aus Erneuerbaren.

Von Aribert Peters und Sascha Beetz

(8. April 2024) Die Energiewende ist eine globale Herausforderung. Während sich die großen Industrienationen mit Konferenzen und Diskussionen beschäftigen, schaffte ein kleines Land die Umstellung auf erneuerbare Energien im Stillen. Die Geschichte des Umbruchs ist vor allem auch jene eines Atomphysikers, der sich gegen die Atomkraft entschied.

Die Versorgung durch Erneuerbare lässt in Uruguay die Armutsquote schrumpfen.

Die Herausforderung: Abhängigkeit von importiertem Erdöl

Vor gut 15 Jahren basierte die Energiewirtschaft Uruguays noch stark auf importiertem Erdöl. Der plötzliche Preisanstieg belastete das Land so stark, dass der damalige Präsident Tabaré Vázquez nach Lösungen suchte. So traf er auf den Atomphysiker Ramón Méndez Galain, der einen Plan für die Energiewende des Landes aufstellte.

Die Vision: Ein Atomphysiker setzt auf Windkraft statt Atomenergie

„Ich hatte 14 Jahre lang im Ausland gearbeitet und als ich zurückkam, gab es die Energiekrise. Aber die einzige Lösung, die die Leute anboten, war, ein Atomkraftwerk zu bauen – das war alles“, erinnert sich Galain. „Ich war Atomphysiker und konnte das Problem ein wenig beurteilen.“ Er kam zu dem Schluss, Kernenergie sei nicht die Lösung.

Die Umsetzung: Windkraft als zentraler Pfeiler der Strategie

Er veröffentlichte stattdessen ein Papier, in dem er darlegte, dass man besser vollständig auf Windkraft setzen solle. Bald darauf erhielt er einen Anruf. Er wurde eingeladen, Uruguays Energieminister zu werden und seinen Plan umzusetzen. „Stellen Sie sich meine Überraschung vor“, sagt Galain, „es war verrückt. Aber ich tat etwas noch Verrückteres: Ich habe angenommen.“

Uruguay

Das südamerikanische Land ist etwa halb so groß wie Deutschland und hat nur 3,5 Millionen Einwohner. Sein Pro-Kopf-Energieverbrauch ist rund halb so groß wie hierzulande.

Der Erfolg: Uruguay fast komplett von Fossilen unabhängig

Das Projekt entwickelte sich trotz großer Skepsis zu einer Erfolgsgeschichte. Das Land bezieht zwischen 90 und 98 % seines Energiebedarfs aus Erneuerbaren. Heute arbeiten 50.000 Menschen mehr im Energiesektor als vor der Umstellung. Deshalb geht es Uruguay wirtschaftlich besser denn je. Das Land besitzt das höchste Bruttoinlandsprodukt des Kontinents. Die Mittelschicht wuchs im Zuge der Energiewende stark. Dadurch schrumpfte die Armutsquote von 60 auf gerade mal 10 %.

Klimaschutz als positiver Nebeneffekt

Für die Umstellung auf Erneuerbare errichtete das Land rund 50 Windparks. Zusätzlich ließ Galain die Wasserkraft ausbauen. Seine Überzeugungsarbeit stützte der Atomphysiker nicht auf den Klimawandel. „Ich habe den Leuten gesagt, dass dies die beste Option ist, selbst wenn sie nicht an den Klimawandel glauben. Es ist die billigste Option und macht dabei unabhängig von unkalkulierbaren Schwankungen (der Ölpreise; d. Red.).“ Und Uruguay schafft das alles komplett ohne Batterie- oder Pumpspeichersysteme.

Wirtschaftlicher Aufschwung und der Weg in die Zukunft

Trotz der nahezu autarken Stromversorgung in Uruguay sanken die Energiekosten für die Einwohner kaum. Mit dem Lebensstandard stieg auch der Energieverbrauch. Größere Fernseher, mehr Klimaanlagen – all das führte dazu, dass die Stromrechnung gleich blieb. Galain verweist darauf, dass der Preis pro kWh im Vergleich zur fossilen Stromerzeugung sank. Jetzt macht sich Uruguay an die nächste Herausforderung. Das Land stellt aktuell den öffentlichen Nahverkehr auf E-Antrieb um.

Rede des Energieministers Galain: „This country runs on 98 percent renewable electricity“

CO2-Fußabdruck in Schieflage

Anlässlich der UN-Klimakonferenz in Glasgow (COP26) veröffentlichte die internationale Nichtregierungsorganisation Oxfam im Herbst 2021 eine Studie, bei der es um die künftigen Pro-Kopf-Verbrauchsemissionen verschiedener globaler Einkommensgruppen geht. Die Unterschiede sind gewaltig!

Von Dirk Krämer

(9. Mai 2023) Die Pro-Kopf-Emission der reichsten 1 % der Weltbevölkerung wird 2030 immer noch 30-mal höher sein als die mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbare. Umgekehrt wird der Fußabdruck der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung um ein Vielfaches unter diesem Niveau liegen. Damit stellt das eine Prozent einen steigenden und nicht unerheblichen Anteil an den globalen Gesamtemissionen dar. Die Bekämpfung dieser extremen Ungleichheit und die Eindämmung übermäßiger Emissionen, die mit dem Konsum und den Investitionen der reichsten Menschen der Welt verbunden sind, sind von entscheidender Bedeutung, um im Sinne der Climate Justice doch noch das Paris-Ziel zu erreichen.

Dirk Krämer ist Physiker und unterrichtet am Gymnasium Schloß Hagerhof in Bad Honnef. Er ist bei Scientists for Future Bonn und bei den Parents for Future Bonn aktiv.

Groß angelegte Studie

Die Oxfam-Studie basiert auf Analysen des Instituts für Europäische Umweltpolitik IEEP und des Stockholm Enviroment Institute SEI. Die beiden Institute stützen sich auf Daten der Nationally Determined Contributions (NDC), also die von den Ländern im Rahmen des Pariser Abkommens bei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) hinterlegten Emissionsreduktionen. Diese werden verglichen mit den aktuellen im Emission Gap Report der UNEP veröffentlichten Zahlen.

Wichtig ist zu wissen, dass bei der Bilanzierung im Sinne der Climate Justice die Emissionen dem Land zugerechnet wurden, in dem die Waren letztendlich verbraucht werden. Hinzu kommen Emissionen der Haushalte, aus Kapitalinvestitionen und aus der Inanspruchnahme staatlicher Dienstleistungen.

Ergebnisse der Studie

1. Im Jahr 2030 werden die Emissionen der reichsten 1 % fast das 30-fache des 1,5-Grad-kompatiblen Pro-Kopf-Niveaus betragen, während jene der ärmsten 50 % deutlich darunter liegen.

Hinter dem moderaten globalen Durchschnittswert von jährlich 2,2 t CO2/Kopf verbirgt sich eine krasse Ungleichheit zwischen den erwarteten Pro-Kopf-Emissionen von reicheren und ärmeren Menschen auf der Welt. Die reichsten 1 % der Weltbevölkerung (mit 80 Mio. Menschen etwa so viele wie die Einwohnerzahl Deutschlands) werden 2030 einen Emissionsfußabdruck haben, der 16-mal höher ist als der globale Pro-Kopf-Durchschnitt. Der Fußabdruck der reichsten 10 % (ca. 800 Mio.) wird neunmal so hoch sein wie das 1,5-Grad-pro-Kopf-Niveau und der der mittleren 40 % (ca. 3,2 Mrd.) etwa doppelt so hoch. Dagegen wird der Durchschnitt der ärmsten Hälfte der Weltbevölkerung deutlich unter diesem Niveau bleiben (siehe Abbildung 1).

Aus Sicht einer Person der ärmsten Hälfte der Menschheit, also von etwa vier Milliarden Menschen, mutet die zwölfmal größere bundesdeutsche CO2-Menge pro Kopf ähnlich gewaltig an wie für uns der Vergleich mit den exorbitanten Emissionen der reichsten 1 % der Bevölkerung.

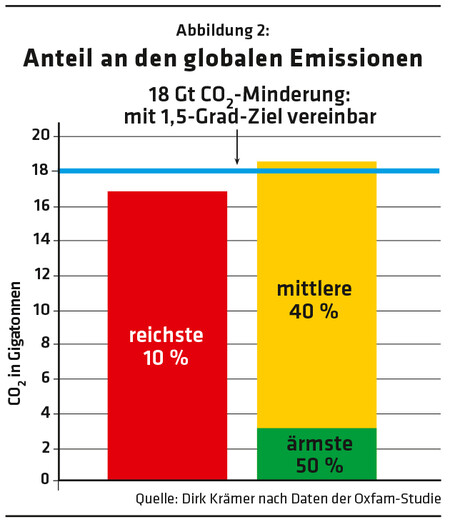

2. Die Gesamtemissionen von 90 % der Weltbevölkerung im Jahr 2030 werden nur knapp über dem globalen 1,5-Grad-kompatiblen Emissionsniveau liegen, während die der reichsten 10 % der Weltbevölkerung fast dasselbe Niveau erreichen.

Eine Emissionslücke von mindestens 17 Gt CO2 verbleibt zwischen den erwarteten Emissionen im Jahr 2030 und dem Niveau, das für die Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad erforderlich ist. Jede der sehr ungleichen Gruppen – hier die 10 % reichsten Menschen, dort der Rest von 90 % – wird 2030 eine Menge von etwa 18 Gt CO2 emittieren, die für sich genommen ungefähr mit dem Paris-Ziel vereinbar ist. Die Gesamtemissionen liegen also doppelt so hoch wie erlaubt. Die erforderliche Minderung kann realistischerweise im Wesentlichen nur von den reichsten 10 % erbracht werden. Dabei sind die insgesamt 3 Gt der ärmsten Hälfte marginal (vergleiche Abbildung 2).

3. Die Emissionen in der globalen Mittelschicht erfahren den größten Umschwung, wobei sich die geografische Ungleichheit verändern wird.

Die stärksten Emissionsminderungen werden bis 2030 mit -9 % unter dem Niveau von 2015 in der globalen Mittelschicht erzielt. Das ist ein Zeichen für eine bedeutende Trendwende in den am meisten entwickelten Ländern und ein klares Indiz für den sogenannten Paris-Effekt. Der Wert ist allerdings immer noch sehr weit von den nötigen -57 % entfernt. Hingegen werden die Gesamtemissionen der reichsten 1 % der Weltbevölkerung entgegen dem durch den Paris-Effekt ausgelösten Trend im Wesentlichen stagnieren. Diese Bevölkerungsschicht müsste ihren CO2-Ausstoß um 97 % reduzieren, um das Niveau zu erreichen, das mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar ist.

Moralisch und physikalisch unakzeptabel

Der extreme Unterschied zwischen den erwarteten Kohlenstoff-Fußabdrücken einer kleinen Minderheit der Weltbevölkerung und dem globalen Durchschnittswert, der erforderlich ist, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen, ist weder aus moralischer noch aus physikalischer Sicht akzeptabel: Die Beibehaltung eines so hohen CO2-Fußabdrucks der reichsten Menschen wäre nur durch eine weitaus stärkere Emissionssenkung durch den Rest der Weltbevölkerung zu erreichen. Die Alternative bestände in einer globalen Erwärmung um deutlich mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau.

Erbe der Industrienationen

Die Regierungen vor allem der entwickelten Nationen sind aufgefordert, die kurzfristigen Minderungsziele im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel zu verstärken – und dies vor allem auf der Grundlage der Gerechtigkeit. Das bedeutet, dass die reichsten Länder mit den höchsten Emissionen sich verpflichten müssen, ihren fairen Anteil zu leisten und bei der Senkung der Emissionen bis zum Ende des Jahrzehnts eine Vorreiterrolle zu übernehmen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass angesichts des jahrhundertelangen kohlenstoffintensiven Wachstums der Industrienationen das 1,5-Grad-kompatible Pro-Kopf-Niveau eigentlich nicht einmal den „fairen Anteil“ dieser Länder an den globalen Anstrengungen zur Bewältigung der Klimakrise darstellt. Neben tiefgreifenden inländischen Emissionssenkungen ist also auch die Bereitstellung angemessener internationaler Klimafinanzierung zur Unterstützung von ärmeren Ländern für die Klimaanpassung und die Bewältigung klimabedingter Schäden nötig. Die im Pariser Abkommen bis 2020 zugesagten jährlichen 100 Milliarden US-Dollar an internationaler Klimafinanzierung sind bis heute nicht annähernd erreicht worden.

Besonders markant ist der CO2-Fußabdruck von Milliardären. Er erreicht etliche Tausend Tonnen pro Jahr, wobei Superyachten mit jeweils rund 7.000 t den größten Beitrag leisten. Aber auch Flüge, insbesondere mit Privatjets, haben einen immensen CO2-Fußabdruck und summieren sich leicht auf 1.000 t pro Jahr. Nur 1 % der Weltbevölkerung sind für die Hälfte der Emissionen des Luftverkehrs verantwortlich. Hinzu kommt mit dem Weltraumtourismus seit 2021 eine neue Form von sehr kohlenstoffintensiven Luxusreisen, bei denen in einem nur zehnminütigen Flug Hunderte Tonnen CO2 verbrannt werden.

CO2-Gerechtigkeit

Da sich die Vermögensungleichheit im Gefolge der Corona-Pandemie weiter vergrößert hat, ist eine koordinierte und substanzielle Besteuerung der exorbitanten CO2-Emissionen dringend erforderlich, um die Ungleichheit zu verringern, die Emissionen der Reichsten massiv zu drosseln und auch um die Einnahmen zu generieren, die zur Finanzierung des umfassenden Kampfes gegen die Klimakrise benötigt werden. Vorstellbar wäre beispielsweise eine gestaffelte CO2-Steuer, die für Emissionen über dem nationalen Durchschnitt den realistischeren Gegenwert von etwa 180 Euro/t vorsieht, wie es Astrid Matthey vom Umweltbundesamt (UBA) vorschlägt.

Eine gerechte und ausgewogene Energiewende benötigt belastbare Aussagen zu den bestehenden Ungleichheiten. Dazu gibt es aktuelle wissenschaftliche Ansätze wie der von Yannick Oswald und Julia K. Steinberger von der Universität Leeds, die mittels detaillierter Computeranalysen sachliche Daten liefern. In ihrem LiLi-Projekt (Living Well Within Limits) geht es um eine gerechte Verteilung der Ressourcen innerhalb der planetaren Grenzen bei gleichzeitiger Optimierung des Wohlbefindens aller Menschen.

Die Klimakrise wurde durch extreme Ungleichheit verursacht, jetzt ist es an der Zeit, das zu korrigieren.

Blick über den Tellerrand

Nachhaltig in Energieversorgung, Stadtplanung und Zusammenleben – wie das geht, zeigt schon seit vielen Jahren die Stadt Boulder mit ihrer Metropolregion Boulder County. Eine Spurensuche am Fuße der Rocky Mountains in Colorado, USA.

Von Paul Reuther

(3. Mai 2023) Vor wenigen Monaten hat Joe Biden in den USA Milliardeninvestitionen angekündigt, die in den nächsten Jahren in Energiesicherheit, Klimaschutz und den Sozialbereich fließen sollen. Auch die EU plant bis 2050, viele Milliarden für den Green Deal auszugeben. Aber ändern diese gigantischen Geldmengen etwas in unseren Köpfen und unserem Verhalten in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit? Gibt es Gemeinsinn in dieser Sache? Man hofft auf schnelle und wirksame Veränderungen, aber man bekommt auch Zweifel angesichts der aktuellen Milliardengewinne der fossilen Energiekonzerne Exxon, Shell, BP, Total oder Chevron.

Paul Reuther | Arzt i.R., nutzt mit seiner Familie seit 2004 Photovoltaik, seit 2015 Geothermie und seit 2020 E-Mobilität unter den jeweiligen Rahmenbedingungen in Deutschland.

Kürzlich habe ich im Internet den Artikel „Boulder. Eine Stadt auf dem Weg zur Nachhaltigkeit“ gefunden. Carolina Cavazos Guerra, Wissenschaftlerin am vom Helmholtz-Zentrum Potsdam, schreibt begeistert über die Aktivitäten und Erfolge, wie die amerikanische Stadt Boulder gemeinschaftlich und regional – die Einwohner, Unternehmen, kommunalen Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen – seit vielen Jahren (!) Initiativen für ein nachhaltiges Leben entwickeln, beschließen und umsetzen. Dabei werden die natürlichen Ressourcen der Region wie ein Augapfel gehütet. Erneuerbare Energien für jedermann, ein gemeinsam verabredetes regionales Energiesteuersystem und bürgernahe Transparenz stehen im Mittelpunkt.

Der Stadt Boulder mit der Region Boulder County fühle ich mich verbunden, seit unsere Tochter mit ihrer Familie dort lebt und arbeitet. Boulder wird als eine der glücklichsten amerikanischen Städte beschrieben – und auch als eine der nachhaltigsten. Die Stadt liegt atemberaubend schön an den östlichen Ausläufern der Rocky Mountains. Die Metropolregion Boulder hat etwa 350.000 Einwohner, eine vergleichsweise junge, sportbegeisterte und linksliberale Bevölkerung und eine Universität. Forschungsinstitute aus den Geowissenschaften, der Umwelt und Klimaforschung sind prägend.

Die Folgen des Klimawandels sind auch in Boulder County spürbar: In den endlosen Wäldern der Rocky Mountains gibt es massive Trockenschäden und Borkenkäferbefall und seit Jahren treten regelmäßig Waldbrände auf. 2013 gab es eine große Flut am Boulder Canyon und im Städtchen Lyons am St. Vrain River und 2021 einen verheerenden Stadtbrand im Boulder-Stadtteil Louisville, der durch die Wetterlage mit ungewöhnlich starken Fallwinden massiv befeuert wurde. Diese regionalen Auswirkungen des Klimawandels führten zu einer Weiterentwicklung der regionalen Nachhaltigkeitsinitiativen und des regionalen Steuersystems – mit hoher Zustimmung der regionalen Bevölkerung!

Sustainability – nachhaltig und regional

Es begann in den 1960ern mit dem kommunalen Erwerb von Open-Space-Flächen, Parks und Naturschutzflächen, durch die Kommunalverwaltung und deren extensive Nutzung für die Bevölkerung und das städtische Klima. Bereits seit 2006 gibt es mit großer Zustimmung (vote) der Bevölkerung (residents) eine regionale Steuer auf Strom aus fossilen Energieträgern, die von allen Haushalten, Geschäften und Betrieben entrichtet werden muss. Wer wenig Strom verbraucht, zahlt weniger. Die Produktion von erneuerbaren Energien ist von dieser Steuer befreit. Die Einnahmen aus der regionalen Stromsteuer fließen ausschließlich in den Klimaaktions- und Nachhaltigkeitsplan von City und County, für deren diesbezügliche Bildungs- und Beratungsarbeit, für den öffentlichen Personennahverkehr und Erholungswege. Für die Einwohner in Boulder City und der County ist der konkrete Nutzen der regionalen Stromsteuer offenbar so unmittelbar positiv spürbar und nach den erfahrenen Klimakatastrophen der Bedarf so hoch, dass die große Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler immer wieder, zuletzt 2022, für eine Verlängerung des Steuerprogramms jetzt bis 2040 gestimmt hat. Die ursprüngliche Stromsteuer ist mittlerweile zu einer Climate Tax entwickelt worden und wird mit der Stromrechnung erhoben. Sozialhilfeempfänger sind davon befreit. Mit der Verwendung dieser regionalen Steuern geht die Kommune sehr transparent um, berichtet kontinuierlich über die Effekte und Erfolge und besetzt das Thema „positiv“ und für den Einzelnen und die Region „lohnend“ (mind building!).

- Successes in Sustainability: bdev.de/bouldererfolg

- Make the Switch to Renewable Energy: bdev.de/bouldererneuerbare

- Climate Tax Frequently Asked Questions: bdev.de/boulderfaq

Nachhaltig – mit vielen Facetten

Im Rahmen des regionalen Nachhaltigkeitsplanes in Boulder gibt es seit Jahren ein grünes Bauprogramm für den Wohnungsneubau mit Tipps und Vorschriften zur Energieeffizienz und zum Einsparen von Wasser und Ressourcen (built smart). Vermittelt werden aber auch Fördergelder, Rabatte und Handwerker.

Es gibt EnergySmart, ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt und des Bezirks Boulder, der Nachbarstadt Longmont, der Energieversorger und des US-Energieministeriums. Technische Hilfe, Informationen, Fördergelder, Finanzierung und Rabatte unterstützen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Sachen Energieeffizienz.

In 10 for Change Challenge, einem freiwilligen und kostenlosen Programm, verpflichten sich Unternehmen, ihren Energieverbrauch jährlich um 10 % zu senken. Die Teilnehmenden profitieren von Hilfen bei der Steigerung der Energieeffizienz, bei der Unternehmensentwicklung und der Öffentlichkeitsarbeit. Die Firmen vernetzen sich und tauschen sich über Verfahren im Bereich der Nachhaltigkeit aus.

Das Boulder’s Water Conservation Program bietet Beratung und Rabatte für Firmen, die drinnen oder draußen die Wasserbewirtschaftung verbessern wollen. Niedrigere Wasser- und Stromkosten dienen allen – vor allem der Nachhaltigkeit.

PACE (Partners for a Clean Environment) bietet kostenlos technische Hilfe bei der Verbesserung der Energieeffizienz, der Senkung des Wasserverbrauches und des Abfallmanagements.

Energie – neu gedacht

Wind, Sonne und Wasser spielen eine zentrale Rolle auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Solarenergie wird in Boulder massiv gefördert entweder als private Investition auf dem eigenen Dach oder als individuelle Beteiligung an „Solar-Gärten“, die von kommunalen Trägern oder den regionalen Stromversorgern und Netzbetreibern gebaut, gewartet und betrieben werden. Man „kauft“ eine Beteiligung gegen eine einmalige Gebühr und darf dafür bis zu 20 Jahre lang den Stromertrag definierter Solarpaneelen im gemeinschaftlichen Solar-Garten nutzen und gegen den eigenen Verbrauch verrechnen. Das öffentliche Netz ist faktisch der regionale Solarstromspeicher.

Der konkrete Energiehaushalt einer vierköpfigen Familie in Boulder: Die Familie meiner Tochter heizt das Haus mit Gas. Seit einiger Zeit etwas sparsamer als früher und mit gelegentlichem Kaminfeuer in einer geschlossenen Brennkammer. Ab 2016 hatte die Familie zunächst ein Hybridauto und seit 2020 zwei E-Autos (unsere Tochter fährt aber mit dem E-Bike, der Schwiegersohn 20 Meilen mit dem regionalen Bus zur Arbeit, die Töchter benutzen das Fahrrad zur Schule). Das Wohnhaus der Familie hat eine ungeeignete Dachneigung für die eigene Solarproduktion und große verschattenden Bäume auf dem Grundstück.

„Eigene“ PV-Anlage beim Versorger

Für den erneuerbaren Strom hat man sich zunächst beim lokalen Stromunternehmen in einen Solar-Garten eingekauft. Die Anzahl der „genutzten“ Paneelen ist so bemessen, dass zunächst etwa 125 % des kalkulatorischen jährlichen Strombedarfs produziert werden können. Beim Erwerb des zweiten E-Autos wurde 2022 einfach ein weiterer Franchise-Vertrag abgeschlossen. Der Stromverbrauch des Haushalts wird monatlich digital durch das Energieunternehmen ermittelt, die Produktion der „eigenen“ Solarpaneelen ebenfalls. In der monatlichen Rechnung wird der tatsächliche Stromverbrauch aus dem regional verfügbaren, teils fossilen Energiemix (16 $ct/kWh plus Gebühren und Steuern) mit dem Ertrag der eigenen Solarproduktion des Vormonats (9 $ct/kWh ohne Steuern, aber mit geringer Franchise-Abgabe) verrechnet. Im Franchise-Vertrag ist außerdem geregelt, dass die Solarpaneelen und die dazugehörigen Wechselrichter und sonstigen Anlagen durch das Unternehmen sorgfältig gewartet und wenn nötig repariert werden. Eine Unterbrechung der Stromproduktion durch Schnee oder Defekte, die nicht kurzfristig behoben werden kann, geht zu Lasten des Verbrauchers (könnte aber versichert werden).

Nach dem Einblick in die Energierechnungen und Verträge unserer Kinder war ich „very impressed“ über die Einfachheit des regionalen Angebots und der Basisabstimmung des Systems zwischen Bürgerinnen und Bürgern, der kommunalen Verwaltung, dem Energieunternehmen und der staatlichen Energiewendeförderung. Etwas neidisch stimmt der gelebte Common Sense und der direkte positive Nutzen für den Bürger und die Prävention für zukünftige Entwicklungen. Sustainability – Nachhaltigkeit: Greenwashing, Intransparenz, Hyperbürokratie und sonstige Fallstricke scheint es nicht zu geben.

Das anspruchsvollste Projekt der UN-Weltgemeinschaft ist aktuell die Nachhaltigkeitsagenda 2030. Siebzehn „Social Development Goals“, kurz SDG, wurden im Jahr 2015 von allen Staats- und Regierungschefs beschlossen. Trotz ihrer großen Bedeutung ist die UN-Agenda in Deutschland weitestgehend unbekannt geblieben.

UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung

Das anspruchsvollste Projekt der UN-Weltgemeinschaft ist aktuell die Nachhaltigkeitsagenda 2030. Siebzehn „Social Development Goals“, kurz SDG, wurden im Jahr 2015 von allen Staats- und Regierungschefs beschlossen. Trotz ihrer großen Bedeutung ist die UN-Agenda in Deutschland weitestgehend unbekannt geblieben.

Von Aribert Peters

(29. März 2018) Im September 2015 ging eine gute Nachricht von New York aus in die Welt: Die 193 Staats- und Regierungschefs der UN-Mitgliedsstaaten haben die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ beschlossen. Die Agenda 2030 ist ein großer Erfolg – und hart erarbeitet: Über drei Jahre lang haben nicht nur Repräsentanten aller Staaten miteinander diskutiert, sondern auch Kinder- sowie Jugendverbände, Wirtschaft, Gewerkschaften, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen.

Mit der Annahme der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung gelobten die Staatenlenker der Welt, die Menschheit aus der Armut zu befreien, für künftige Generationen eine gesunde Erde zu erhalten und friedliche, inklusive Gesellschaften als Grundlage eines menschenwürdigen Lebens für alle aufzubauen.

Beschluss der UN-Vollversammlung

„Wir, die Staats- und Regierungschefs und hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis 27. September 2015 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum siebzigsten Jahrestag der Organisation, haben heute neue globale Ziele für nachhaltige Entwicklung beschlossen.

Im Namen der Völker, denen wir dienen, haben wir einen historischen Beschluss über einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Katalog universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst.

Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen.

Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 zugehörige Zielvorgaben, die integriert und unteilbar sind.

- Armut in all ihren Formen und überall beenden.

- Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.

- Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

- Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

- Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.

- Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.

- Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.

- Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

- Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.

- Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.

- Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.

- Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.

- Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.

- Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.

- Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen.

- Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

- Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.

Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Agenda in den kommenden 15 Jahren systematisch weiterzuverfolgen und zu überprüfen.“

UN-Agenda 2030 als PDF: Download UN-Agenda 2030 vom 18.09.2005

Pariser Abkommen

Das ebenfalls im Jahr 2015 geschlossene Übereinkommen von Paris und die UN-Agenda 2030 sind explizit miteinander verknüpft. In gewisser Weise konkretisiert das Pariser Abkommen die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.

Monitoring

Im Jahr 2017 untersuchte die UN in einem ersten Bericht die Umsetzung der weltweiten Nachhaltigkeitsziele. Der Bericht ist höchst lesenswert. Er zeigt, dass weltweit große Fortschritte gemacht wurden. Er zeigt aber auch, „dass die Fortschritte in vielen Bereichen bei weitem zu schleppend sind, um die Zielvorgaben bis 2030 zu erreichen.“

Für den allgemeinen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und nachhaltiger Energieversorgung müsse laut dem Bericht der Zugang zu Elektrizität und sauberen Brennstoffen sowie Technologien zum Kochen ausgeweitet, die Energieeffizienz verbessert und der Anteil der erneuerbaren Energien erhöht werden. Es bedürfe mutigerer Finanzierungs- und sonstiger Maßnahmen sowie der Bereitschaft der Länder, neue Technologien in weitaus größerem Umfang anzunehmen.

Von 2000 bis 2014 stieg der Anteil der Weltbevölkerung mit Zugang zu Elektrizität von 77,6 auf 85,3 Prozent. Dennoch mussten noch 1,06 Milliarden Menschen diese grundlegende Errungenschaft entbehren. Während im Jahr 2014 fast 96 Prozent der Stadtbewohner Zugang zu Elektrizität hatten, lag der Anteil in ländlichen Gebieten nur bei 73 Prozent.

Von 2000 bis 2014 erhöhte sich der Zugang zu sauberen Brennstoffen und Technologien von 50 auf 57 Prozent. Mehr als drei Milliarden Menschen, mehrheitlich in Asien und Afrika südlich der Sahara, kochen jedoch weiter ohne diese Brennstoffe oder andere sauberen Technologien und sind hoher Raumluftverschmutzung ausgesetzt.

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Energieendverbrauch ist zwischen 2010 und 2014 nur leicht von 17,5 auf 18,3 Prozent gestiegen. Die Wasser-, Solar- und Windenergieerzeugung machte den Großteil dieses Anstiegs aus. Die globale Primärenergieintensität sank zwischen 2012 und 2014 um jährlich 2,1 Prozent. Dennoch reichen die Fortschritte nicht aus, um die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz entsprechend der Zielvorgabe zu verdoppeln. Der vollständige Bericht als PDF: bdev.de/unsdg17

Blick auf Deutschland

Für Deutschland hat die Bundesregierung eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Ein Netzwerk kritischer Organisationen hat in zwei Schattenberichten herausgearbeitet, dass Deutschland trotzdem noch lange nicht auf einem Weg hin zu einer nachhaltigen Lebensweise ist.

- Schattenbericht zu Deutschland: www.2030report.de

- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie: bdev.de/nachhaltigdeu

„Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen, ebenso wie wir die letzte sein könnten, die die Chance hat, unseren Planeten zu retten.“ Ban Ki-moon, UN-Generalsekretär von 2007 bis 2016

Neues Buch: Megatrends der globalen Energiewende

„Energiewende“ ist zwar ein deutsches Wort. Aber wenn wir nicht bald aufwachen, wird Deutschland der sich weltweit entwickelnden Energiewende bald nur noch hinterherhinken, statt an deren Spitze vorauszugehen. Mit einer im Internet kostenlos verfügbaren 60-seitigen Broschüre öffnen Gerd Rosenkranz und Jürgen Quentin den Blick auf den weltweiten Wandel der Energieversorgung.

(11. Januar 2016)

Trends im Weltmaßstab

Im Weltmaßstab lassen sich folgende Megatrends identifizieren:

- Die Energiezukunft hat schon begonnen

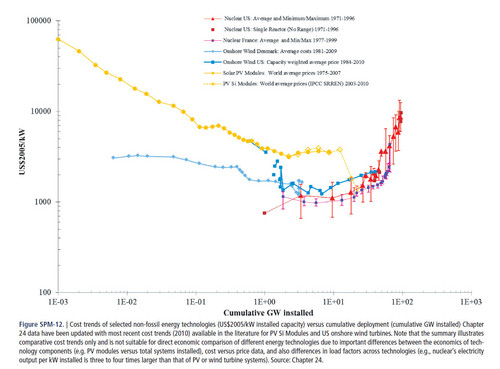

Die Energiewende ist globale Realität. In ihr haben sich vor allem Photovoltaik und Windenergie binnen weniger Jahre zu neuen Schlüsselenergien für das 21. Jahrhundert entwickelt. Im Jahr 2013 wurden auf der Welt, bezogen auf die Kraftwerksleistung, erstmals mehr Erneuerbare-Energien-Kraftwerke errichtet als Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke zusammen. Auch bei den Investitionen liegt der Sektor der Erneuerbaren inzwischen deutlich vor den konventionellen Energietechnologien. - Die Energiezukunft ist erneuerbar

Der weltweite Siegeszug der erneuerbaren Energien ist vor allem Ergebnis kaum für möglich gehaltener Erfolge bei der Kostenreduzierung. Noch sind Windenergieanlagen an Land die günstigste Technologie zur regenerativen Stromerzeugung. Aber in Deutschland brachen die Kosten für Solarstrom seit 2005 um 80 Prozent ein. Immer mehr Wirtschafts- und Finanzexperten gehen in ihren Analysen davon aus, dass die Photovoltaik ab sofort in immer mehr Regionen der Erde zur kostengünstigsten Technologie zur Erzeugung von Strom wird. Elektrizität aus Sonne und Wind wird ihren Siegeszug über den Stromsektor hinaus auch in die Bereiche Mobilität und Wärme ausweiten. - Die Energiezukunft ist dezentral

Die Stromerzeugung aus Wind und Sonne, aber auch aus anderen erneuerbaren Energiequellen ist dezentral. Statt weniger Großkraftwerke erzeugen im Energiesystem der Zukunft Millionen kleine Anlagen Energie. Viele der beteiligten Akteure sind sowohl Stromproduzent als auch Stromkonsument („Prosumer“). Das heißt nicht, dass es auf der Welt nur noch Kleinkraftwerke geben wird. Auch große Anlagen und Anlagenparks auf Basis von Wind und Sonne werden voraussichtlich ihren Platz im neuen Energiesystem behalten. Doch gerade in vielen ärmeren Regionen der Welt, die reich an Sonne und Wind sind, könnten Bürgerinnen und Bürger als Prosumer dauerhaft von dezentralen erneuerbaren Energiesystemen profitieren. - Die Energiezukunft ist digital

Die flächendeckende Digitalisierung der Energiebranche ist Voraussetzung und Schlüssel des zuverlässigen, von den volatilen erneuerbaren Energien Wind und Sonne geprägten und dezentralen Energiesystem der Zukunft. IT- und Energiesektor wachsen zusammen. Erst die Kombination von beiden ist in der Lage, Energieangebot und Energiebedarf zuverlässig zu jeder Zeit zur Deckung zu bringen. Die schnelle Kostendegression in der Speichertechnik, insbesondere bei kleinen und großen Batteriespeichern, eröffnet die Möglichkeit einer jederzeit zuverlässigen Energieversorgung, am Ende – mit weiteren Speicherlösungen – auch bei einer 100-prozentigen Übernahme durch die erneuerbaren Energien.

Was bedeutet „disruptiv“?

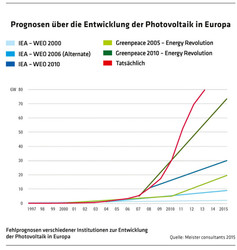

Überraschungen sind unvermeidbar, erneuerbare Energien sind disruptiv und Prognosen schon kurz nach ihrer Veröffentlichung Schall und Rauch. Was die Überraschungen betrifft, bestanden diese im Fall der erneuerbaren Energien bisher national, europa- und weltweit stets in der konsequenten Unterschätzung ihrer künftigen Verbreitung. Auch darin unterscheiden sich die Ökoenergien fundamental von der Atomkraft, deren Verbreitung über Jahrzehnte und teilweise grotesk überschätzt wurde – nicht nur von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA und der Atomindustrie selbst, deren Aufgabe derlei Propaganda war und ist, sondern auch von wissenschaftlichen Institutionen, internationalen Energieagenturen und Regierungen.

Disruptiv nennt man technologische Innovationen, die das Potenzial haben, etablierte Produkte in bestehenden Märkten oder ganze Branchen vollständig zu verdrängen. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit sind die Digitalfotografie, die LCD-Bildschirmtechnik oder die LED-Beleuchtung. Wenn erneuerbare Energien sich allerdings als disruptiv erweisen, dann geht der Wandel tiefer. So wie das Internet unsere Kommunikations- und Konsumgewohnheiten verändert und nicht nur gedruckte Medien, Fernsehen und Hörfunk infrage stellt, sondern letztlich auch den Einzelhandel, wie wir ihn kennen, so haben erneuerbare Energien im Verbund mit der Digitalisierung das Potenzial, nicht nur einer unbeweglichen Energiewirtschaft in großen Teilen die Geschäftsgrundlage zu entziehen, sondern auch anderen zentralen Branchen.

Deutschland im Weltmaßstab betrachtet

Unbestreitbar kann ein an Fläche und Einwohnerzahl vergleichsweise kleines Land wie Deutschland rein quantitativ nur in begrenztem Umfang zur weltweiten Gefahrenabwehr beitragen. Hierzulande produzieren noch knapp zwei Prozent der auf der Welt betriebenen Atomreaktoren Strom (in Zahlen: 8 von 438). Und mit seinen Treibhausgasemissionen trägt Deutschland zum globalen Klimawandel nur 2,25 Prozent bei. Auch hier ist die Tendenz seit vielen Jahren fallend.

Mit anderen Worten: Wenn nur Deutschland seine Atomkraftwerke wie geplant bis Ende 2022 schließt und die nationalen Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent reduziert, wird das allein den Planeten nicht retten. Die deutsche Energiewende ist und war von Beginn an eine politische und wirtschaftliche Demonstration der Machbarkeit.

Demonstriert wird die Machbarkeit der Transformation hin zu einem nachhaltigen Energiesystem in einem hochindustrialisierten Land. Die Botschaft lautet: Dieses Land macht sich fit für die Zukunft und profitiert gesellschaftlich und wirtschaftlich davon.

Die Studie Megatrends der globalen Energiewende wurde im Auftrag von WWF und Lichtblick im Rahmen von deren Kooperation „Energiewende beschleunigen“ verfasst.

Weltweite Energiefakten

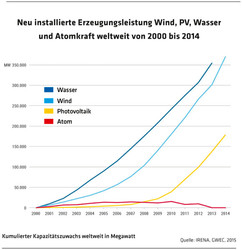

- Zwischen 2004 und 2014 hat sich die weltweit installierte Photovoltaik-Leistung verfünfzigfacht und die Windenergieleistung verachtfacht.

- Seit 2013 wird jährlich mehr erneuerbare Stromleistung auf der Welt neu installiert als fossile und nukleare zusammen.

- Zwischen 2000 und 2012 flossen 57 Prozent der Neuinvestitionen in Anlagen zur Stromerzeugung in den Erneuerbare-Energien-Sektor, 40 Prozent in fossile und drei Prozent in Atomkraftwerke.

- Zwischen 2004 und 2014 hat sich die global installierte PV-Leistung von 3,7 auf mehr als 178 Gigawatt nahezu verfünfzigfacht, wobei mehr als 60 Prozent des Wachstums allein in den Jahren 2012 und 2014 erfolgte.

- Weltweit übersprang der Zubau an Windenergiekapazität 2014 erstmals die 50-Gigawatt-Grenze in einem einzigen Jahr, was der Global Wind Energy Council (GWEC) auch für 2015 erwartet.

- Im ersten Halbjahr 2015 übertraf die weltweit installierte Windenergieleistung erstmals die der Kernenergie.

- In Deutschland sind die Kosten für Solarstrom seit 2005 um 80 Prozent eingebrochen; vergleichbare Kostenentwicklungen finden überall auf der Welt statt und treiben den Ausbau der Erneuerbaren weiter voran.

- Windenergie an Land ist derzeit die kostengünstigste der Erneuerbaren-Energien-Technologien in Deutschland und die Kosten sinken weiter.

- In sonnenreichen Regionen ist Photovoltaik schon heute eine der günstigsten Technologien zur Stromerzeugung und in vielen Weltregionen auf dem besten Weg, alle konkurrierenden Technologien preislich zu unterbieten.

Experten aus 70 Ländern haben einen Bericht über Energie verfasst, den Global Energy Assessment (GEA).

Globaler Energiebericht

(22. Dezember 2012) 500 Experten aus 70 Ländern haben einen Bericht über Energie verfasst, den Global Energy Assessment (GEA).

Der Bericht umfasst 2.000 Seiten, wiegt 5,5 Kilogramm und ist im Internet frei verfügbar. Er stellt die erste umfassende Analyse einer weltweiten Energiewende dar.

Russland & China: Öl- und Gaslieferungen kontrahiert

(15. Oktober 2010) Durch die Einweihung einer Ölpipeline besiegelten China und Russland eine langfristige Zusammenarbeit bei Energie. Über die neue Pipeline vom östlichen Sibirien ins nordostchinesische Daqing wird in den nächsten 20 Jahren russisches Öl nach China transportiert, ab 2011 pro Jahr rund 15 Mio t. Russland bekommt im Gegenzug Anleihen von umgerechnet 18,6 Mrd Euro.

Beim Gas will Russland ab 2015 über 30 Jahre lang 31,5 Mrd m3 pro Jahr über eine neue Pipeline nach China liefern. Die Preisverhandlungen dazu zwischen Gazprom und der chinesischen CNPC sollen bis Juli 2011 abgeschlossen sein.

Die beiden Staaten beschlossen außerdem ein umfangreiches Paket von Kooperationen bei Kernkraft und erneuerbaren Energien; so baut Rosatom für die Jiangsu Nuclear Power zwei Druckwasserreaktoren in Ostchina.

(16. Oktober 2007) Im Auftrag der GTZ ist jetzt die Studie: Energiepolitische Rahmenbedingungen für Strommärkte und erneuerbare Energien - 23 Länderanalysen fertiggestellt worden.

Energiepolitische Länderstudien

(16. Oktober 2007) Im Auftrag der GTZ ist jetzt die Studie: Energiepolitische Rahmenbedingungen für Strommärkte und erneuerbare Energien - 23 Länderanalysen fertiggestellt worden. Die Länderstudien bieten umfangreichen Lernstoff darüber, wie verschieden sich Energiemärkte organisieren lassen und welche Ergebnisse sich dabei herausstellen. Folgende Länder wurden untersucht: Argentinien Ägypten Bangladesch Brasilien Äthiopien China Chile Jordanien Indien Costa Rica Marokko Indonesien Dom. Republik Namibia Pakistan Kolumbien Südafrika Philippinen Mexiko Tunesien Vietnam Nicaragua Karibik.

Die Studie ist als Online-Fassung abrufbar:

Download Energiepolitische Rahmenbedingungen Erneuerbare - Länderanalysen (2.51 MB)

Der weltweite Energiebedarf könnte bis 2030 gegenüber 2003 um 71% ansteigen, schreibt die Energie-Informationsbehörde des US-Energieministeriums.

Weltenergiebedarf steigt um zwei Drittel

(28. Juni 2006) - Der weltweite Energiebedarf könnte bis 2030 gegenüber 2003 um 71% ansteigen, schreibt die Energie-Informationsbehörde des US-Energieministeriums in ihrem jetzt vorgelegten Weltenergie-Ausblick 2006. Die EIA erwartet damit noch höheren Zuwachs des Verbrauchs als die Internationale Energie-Agentur (IEA), Paris, in ihrem letztjährigen Ausblick - vor allem aufgrund hohen Wirtschaftswachstums außerhalb der OECD-Länder.

Für die OECD-Länder selbst rechnet die IEA bis 2030 im Mittel mit lediglich 1% Zuwachs des Energiebedarfs, außerhalb dieser Staaten könnte der Bedarf um 3% jährlich ansteigen. Der CO2-Ausstoß könnte sich nach Abschätzung der US-Behörde bis 2030 gegenüber 1990 verdoppeln.

(16.10.03) Nicht einmal für unsere Kinder werden die Öl- und Gasvorräte noch reichen

Esso: Wachsende Öl- und Gasreserven - Verbraucher: Menetekel wird ignoriert.

"Nicht einmal für unsere Kinder werden die Öl- und Gasvorräte noch reichen. Keiner will das Menetekel sehen und daraus die Konsequenzen ziehen" warnt Energieexperte Dr. Aribert Peters, Vorsitzender des Bundes der Energieverbraucher. "Das Zeitfenster währenddessen einfache und bezahlbare fossile Energie Ressourcen zur Verfuegung stehen, um neue Technologien und Geräte fuer eine regenerative Energieversorgung aufzubauen ist sehr kurz....."(aus: White Paper For Governments: Transitioning to a renewable energy future, Übergang in eine Zukunft mit regenerativer Energie).

(16. Oktober 2003) Die Weltölreserven sind 2002 laut Esso-Oeldorado so stark gestiegen wie noch nie zuvor. Sie wuchsen um 25 Mrd. t auf 165 Mrd. t. Der Grund dafür liegt fast ausschließlich in Kanada: Die dort jahrelang wirtschaftlich erfolgreiche Ölgewinnung aus Ölsanden führte zu einer Aufnahme dieser Bestände in die sicher bestätigten Reserven.

Auch die Welterdgasreserven erreichten mit 155 673 Mrd. m3 einen neuen Höhepunkt, angeführt von Russland mit 47 544 Mrd m3. Während die Ölförderung 2002 um gut 30 Mio. t auf 3,55 Mrd. t sank, wuchs die Gasförderung um 16 Mrd. m3 auf 2534 Mrd. m3.

Der Bund der Energieverbraucher sieht in diesen Zahlen keine Entwarnung: Durch die höheren Ölreserven verlängert sich die Reichweite der Ölreserven von 39 auf 46 Jahre um sieben Jahre. Diese Zahl berücksichtigt die kanadischen Ölsande bereits und geht von einer über die Jahre gleich bleibenden Fördermenge aus. Prognosen rechnen allerdings mit einer Verdoppelung des weltweiten Energieverbrauchs bis 2030.

Das würde die Reichweite deutlich verkürzen. Die Gasvorräte würden bei gleich bleibender Förderung für 62 Jahre reichen. Auch hier verkürzen steigende Fördermengen die Reichweite.

Transitioning to renewables White Paper Don Aitken Summary Download 241 kB PDF

(16.05.03): Verschiedene Forschungsteams der EuropäischenUnion haben den "World Energy, Technology, and Climate PolicyOutlook" (WETO) vorgelegt.

Energieverbrauch bis 2030: Forscher malen ein düsteres Bild der Welt

Verschiedene Forschungsteams der Europäischen Union haben den "World Energy, Technology, and Climate Policy Outlook" (WETO) vorgelegt. In der Untersuchung wird ein detailliertes Bild der in den nächsten 30 Jahren weltweit erwarteten Probleme in den Bereichen Energieverbrauch, fossile Brennstoffe und Kohlendioxid-Emissionen gezeichnet.

(16. Mai 2003) "Bis zum Jahr 2030 wird sich der weltweite Energieverbrauch verdoppelt haben. Fossile Brennstoffe, insbesondere Erdöl, stellen weiterhin die wichtigste Energiequelle dar, und die Kohlendioxid-Emissionen werden beinahe doppelt so hoch sein wie 1990." Dies geht aus den jetzt von der Europäischen Kommission veröffentlichten Forschungsergebnissen hervor.

Detailliertes Bild der nächsten 30 Jahre

Im "World Energy, Technology and Climate Policy Outlook" wird zum ersten Mal ein detailliertes Bild der in den nächsten 30 Jahren weltweit erwarteten Probleme in diesen Bereichen gezeichnet. Die Studie äußert Zweifel daran, ob die Umweltmaßnahmen zur Beschränkung der Treibhausgasemissionen und zur Förderung einer stärkeren Nutzung erneuerbarer Energiequellen langfristig wirksam sein werden. So erwarten die Verfasser, dass die Entwicklungsländer einen beträchtlichen Anteil an der weltweiten Situation im Energiebereich haben werden, da über 50 Prozent der Energienachfrage aus diesen Ländern kommen wird. Das gleiche gilt für die Kohlendioxid-Emissionen. Außerdem ergab die Untersuchung, dass die USA im Vergleich zu 1990 einen um 50 Prozent höheren Anteil an Kohlendioxid-Emissionen haben werden, der Anteil der EU wird um 18 Prozent steigen. "Wir können es uns nicht leisten, diese Forschungsergebnisse und ihre Bedeutung für eine weltweite nachhaltige Entwicklung zu ignorieren", erläuterte das für Forschung zuständige Kommissionsmitglied Philippe Busquin. Die vorliegende Studie liefert wertvolle Einsichten in die Energie- und Umweltprobleme, die uns in Zukunft erwarten. So können wir unsere Prioritäten für künftige Forschungsarbeiten und technologische Entwicklung in den Bereichen Energie und Umwelt festlegen."

Veränderungen und Entwicklungen

Gegenstand des WETO-Berichts sind Veränderungen der Entwicklungsmuster in den Bereichen Energie und Umwelt in den nächsten 30 Jahren. Er enthält u.a. Vorhersagen für den Energiesektor weltweit (u.a. Energieangebot und -nachfrage und Kohlendioxid-Emissionen), Fortschritte bei den Energietechnologien und Auswirkungen der Politik im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Dazu liefert er quantifizierte Daten zu Themen wie dem EU-Erdgasmarkt und der technologischen Entwicklung. Ausgehend von wissenschaftlich gestützten Annahmen bezüglich der Wirtschaftstätigkeit, der Bevölkerungsentwicklung und der Ressourcen an Kohlenwasserstoffen wird in dem WETO-Bericht die Weiterentwicklung der Energiesysteme in Europa und weltweit eingehend beschrieben, wobei die Auswirkungen einer den Klimawandel berücksichtigenden Politik einbezogen sind.

44 Milliarden Tonnen Kohlendioxid 2003

Wie die Forscher herausgefunden haben, wird die Energienachfrage in den Jahren 2000 bis 2030 weltweit um jährlich 1,8 Prozent steigen. Über die Hälfte dieser Nachfrage wird aus den Entwicklungsländern kommen, deren Anteil heute nur 40 Prozent beträgt. Die Kohlendioxid-Emissionen werden laut Untersuchung durchschnittlich um 2,1 Prozent jährlich zunehmen. 2030 werden so weltweit 44 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen werden. 35 Prozent der Energienachfrage wird aus der Industrie stammen, der Verkehrssektor benötigt 25 Prozent der Energie, Dienstleistungen und Haushalte 40 Prozent.

Rasche Zunahme der Erdöl- und Erdgasproduktion und der Preise

Weitere Ergebnisse der Untersuchung: Bis 2030 wird die Erdölproduktion weltweit um etwa 65 Prozent steigen (auf 120 Millionen Barrels täglich). Diese Steigerung findet zu 75 Prozent in den OPEC-Ländern statt. Die OPEC wird somit im Jahr 2030 60 Prozent des Erdöls weltweit liefern (40 Prozent im Jahr 2000). Es wird ferner erwartet, dass sich die Erdgasproduktion zwischen 2000 und 2030 verdoppelt. Die Preise für Erdöl und Erdgas werden beträchtlich zunehmen: der Erdölpreis soll 2030 35 Euro pro Barrel erreichen. Die Stromgewinnung wird stetig um jährlich drei Prozent zunehmen. Erdgas und Kohle werden bei der Elektrizitätsgewinnung immer wichtiger. Erneuerbare Energiequellen, insbesondere Windkraft, werden einen Anteil von vier Prozent haben.

Europa: Rückgang des Verbrauchs und zunehmende Abhängigkeit von externen Energiequellen

Die Kohlendioxid-Emissionen in Europa werden bis 2003 im Vergleich zu 1990 um 18 Prozent zunehmen in den USA um etwa 50 Prozent. 1990 betrug der Anteil der Entwicklungsländer an den weltweiten Emissionen 30 Prozent, 2030 wird er auf mehr als 50 Prozent gestiegen sein. Europa wird immer stärker Erdgas als Energiequelle einsetzen. Die Erdgasproduktion findet jedoch hauptsächlich in der ehemaligen Sowjetunion und im Mittleren und Nahen Osten statt, womit die energiepolitische Abhängigkeit Europas zunimmt.

Technologische Vorausschau

Sollten neue Energiequellen eingesetzt werden, könnten die Emissionsziele im Rahmen des Kyotoprotokolls rascher erreicht werden, heißt es in der Untersuchung weiter. In dem Bericht wird davon ausgegangen, dass die hierfür zu veranschlagenden Kosten um bis zu 30 Prozent verringert werden könnten, sollten die Kernenergie oder erneuerbare Energiequellen in großem Maßstab eingesetzt werden. Ein beträchtlicher Emissionsrückgang könnte auch durch eine Beschränkung der Energienachfrage und einen weniger kohlenstoffintensiven Energieverbrauch erreicht werden. Es wird erwartet, dass die Industrie die größten Anstrengungen zur Verringerung der Energienachfrage unternehmen wird. Ein Rückgang beim kohlenstoffintensiven Verbrauch dürfte vor allem durch den Ersatz der Kohle durch Erdgas und Biomasse erreicht werden, in geringerem Maße durch den Einsatz von Erdöl. Bei diesem Szenario wird ferner davon ausgegangen, dass Windenergie, Sonnenenergie sowie Wasserkraftwerke beträchtlich an Bedeutung gewinnen.

(12.01.03) Der gerade in diesen Tagen herausgekommene Energy-Outlook der IEA beziffert das Disaster

Energieprognose der IEA: In 20 Jahren 1,4 Milliarden ohne Strom

(12. Januar 2003) Der gerade in diesen Tagen herausgekommene Energy-Outlook der Internationalen Energieagentur beziffert das Disaster: Derzeit leben 1,6 Milliarden Menschen weltweit ohne Strom, 2,4 Milliarden kochen ohne Strom und Gas mit Biomasse.

Die IEA hat diese Zahl in die Zukunft projeziert: Auch in zwanzig Jahren werden noch 1,4 Milliarden Menschen keinen Strom haben. Der Schwerpunkt wird sich aber verschieben: Derzeit leben zwei Drittel der Menschen ohne Strom auf dem Land, in zwanzig Jahren werden 90% von ihnen in Städten leben.

In Städten werden in Zukunft immer mehr Menschen ohne Strom sein

12.01.2003 Zwei Drittel mehr Energie werden die Menschen im Jahr 2030 benötigen

IEA: 2030 ist Energieverbrauch zwei Drittel höher

(12. Januar 2003) Zwei Drittel mehr Energie werden die Menschen im Jahr 2030 benötigen, so die Studie "Welt-Energie-Ausblick 2002" der Internationalen Energie-Agentur (IEA). Die Abhängigkeit von den großen Erdöl- und Erdgasproduzenten in der OPEC und Russland werde sich verschärfen, die EU werde 2030 voraussichtlich doppelt so viel Energie importieren wie im Jahr 2000.

Trotz des relativ stärksten Wachstums werde der Anteil regenerativer Energien bis 2030 lediglich von 2% auf 4% steigen, der Anteil der Kernenergie werde von 7% auf 5% zurückgehen. Der mit Abstand wichtigste Energieträger bleibt das Erdöl, zweitwichtigste Energiequelle wird das Erdgas. Beim CO2-Ausstoß droht eine Zunahme um 70%.