Fernwärme für Neubaugebiete

Erneuerbare Energie – geht auch teuer!

Beim Neubaugebiet „Gutleutmatten“ in Freiburg im Breisgau hat die Stadt Freiburg ein angeblich innovatives Energiekonzept umsetzen lassen. Allerdings liegen die erwarteten Heizkosten auf dem Niveau von energiefressenden Altbauten.

Von Dr. Werner Neumann

(22. September 2016) Ob frei nach Kurt Tucholsky oder nach Karl Kraus: Das Gegenteil von gut ist „gut gemeint“. So scheint es auch in Freiburg gewesen zu sein. Die Stadt ist seit Jahrzehnten vorbildlich in Sachen Klimaschutz und als „Solarstadt“ international bekannt. Bekannt ist hierbei vor allem das Baugebiet „Vauban“, mit Niedrigenergiebauweise, neuen Wohnformen, Carsharing usw. Nun sollte, gut gemeint, beim Baugebiet „Gutleutmatten“ die Vorbildwirkung noch gesteigert werden.

Dr. Werner Neumann ist seit über 25 Jahren Mitglied im Bund der Energieverbraucher e.V. , war über 20 Jahre Leiter des Frankfurter Energiereferats und ist seit 2004 Sprecher des Bundesarbeitskreis Energie des BUND e.V.

Die Stadt legte für das Baugebiet einen „Freiburger Energiestandard“ nach den KfW-55-Anforderungen fest. Der Heizenergiebedarf (Heizung und Trinkwarmwasser) war mit jährlich ca. 2.600 MWh für 40.000 m2 Wohnfläche in 500 Wohnungen aber so hoch, dass eine zentrale Heizwärmeversorgung geplant wurde. Diese soll durch ein zentrales Blockheizkraftwerk (BHKW) in der ca. 700 m entfernten Staudinger-Schule erfolgen. Die von verschiedenen versierten und ortskundigen Fachleuten vorgeschlagenen kleineren und dezentral im Baugebiet verteilten BHKW wurden verworfen. Für die zentrale Wärmeversorgung verpflichtete die Stadt Freiburg die künftigen Bewohner zur Nutzung der von der „badenova WärmePlus“ bereitgestellten Wärme. Die Stadt ist an deren Muttergesellschaft badenova mit 32,8 Prozent beteiligt.

Das geplante BHKW wird mit Biogas aus einer Kompostanlage betrieben. Dadurch erhält die Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage (KWK) eine Stromvergütung nach dem EEG. Der Primärenergiefaktor der Wärmeversorgung sank auf 0,1, so dass der KfW-55-Standard recht einfach einzuhalten ist.

Zudem soll in einem Forschungsprojekt vom Freiburger Fraunhofer ISE untersucht werden, wie solarthermischen Anlagen in die Wärmeversorgung einspeisen können, wenn zwischen April und September die Zirkulation des großen Wärmeversorgungsnetzes abgeschaltet wird. Finanziert wird diese Forschung durch das Bundesforschungsministerium und die künftigen Bewohner des Baugebiets. Durch die Abschaltung im Sommer erhofft man sich Einsparungen aufgrund vermiedener Netzverluste. Im Kaufvertrag müssen sich die Käufer verpflichten, die Flächen ihrer Dächer dem Wärmelieferanten zur Verfügung zu stellen. Auch die Kosten für die insgesamt 2000 m2 große Solaranlagen haben die Käufer bzw. Mieter zu tragen, mit einem Fixpreis von jährlich brutto 3,17 €/m2.

Doch bei den Heizkosten hörte die Innovation auf. Die Gesamtwärmekosten wurden undurchsichtig in einen Baukostenzuschuss, zwei Grundpreise, einen Leistungs- und einen Arbeitspreis aufgeteilt. Insgesamt ergeben sich Heizwärmekosten von 11,60 €/m2 im Jahr (brutto, siehe Landtagsdrucksache 15/7726).

Solche Jahresheizkosten kennt man eher aus dem Altbaubestand als von Neubauten, die weniger als ein Drittel des Verbrauchs von Altbauten haben. Ein Gutachten der Berater „Stahl + Weiss“ im Auftrag der Stadt Freiburg stellte schon im Jahr 2012 fest, dass die spezifischen Wärmekosten bei 20 bis 25 ct/kWh liegen können. Da hätte man schon hellhörig werden müssen, als die „optimierte Variante“, eine „Einspeisung solarer Wärme und KWK-Anlage in ein Wärmenetz“ vorgeschlagen wurde. Dr. Schiwek als zusätzlich befragter Gutachter kam im Auftrag der Stadt Freiburg zum Ergebnis, dass jährliche Kosten von 3,02 €/m2 für Baukostenzuschuss plus 3,09 €/m2 für die solaren Kollektoren „wirtschaftlich unsinnig“ seien und dass „die Solarthermie als Teil einer Fernwärmeversorgung nicht angezeigt“ sei.

Heizkosten im Niedrigenergiehaus

Welche Gründe können vorliegen, dass ausgerechnet eine Niedrig(st)-Energie-Siedlung solch hohe Heizkosten hat? Eine Nachrechnung des Versorgungskonzeptes ergab Heizkosten von ca. 10-11 €/m2 im Jahr. Ein wesentlicher Faktor ist meines Erachtens, dass mit der Vorgabe zur Abschaltung des Wärmenetzes in den Sommermonaten die Laufzeit der KWK-Motoren im BHKW sinkt. Damit sinkt die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlage, da die Investitionskosten auf eine geringere Wärmemenge umgelegt werden. Zugleich kommen die hohen Fixkosten der Solarthermie mit 3 €/m2 hinzu. Die zusätzliche Versorgung mit erneuerbarer Solarthermie bringt deutliche Mehrkosten und verteuert die ebenfalls erneuerbare Versorgung mit Biogas-KWK-Wärme. Man zahlt zudem für die doppelte Infrastruktur. Das Konzept spricht nicht gegen Solarthermie, sondern dagegen, diese, wie hier geschehen, auf ein KWK-Konzept obendrauf zu setzen.

Forschung auf Kosten der Verbraucher

Die Solarthermie ist vertraglich abgesichert und zentraler Teil des Forschungsvorhabens. Die Forschung soll jedoch nach Fertigstellung der Gebäude beendet sein – ob das Abschaltkonzept wirklich funktioniert, wird möglicherweise nie geklärt werden. Der Zuschlag zum Forschungsprojekt war wiederum der Grund, weshalb keine Ausschreibung der Wärmeversorgung durchgeführt wurde. badenova hat ihre Kostenkalkulation nicht offengelegt. Das Fraunhofer Institut hat nie eine Kalkulation der Wärmekosten durchgeführt, stellte aber fest, dass die „Kosten für Technologie und deren Umsetzung [eine] große Herausforderung“ seien. (Axel Oliva, Fraunhofer ISE). Und die Stadt Freiburg bindet schließlich die Käufer an diese Wärmepreise.

Die Eigentümer haben die Grundstücke gekauft und haben sich damit vertraglich zur Wärmeabnahme und zur Zahlung des Solargrundpreises verpflichtet – 1,2 Millionen Euro in zehn Jahren. Nach zehn Jahren könnten sie aus dem Wärmeliefervertrag aussteigen – es wird spannend und knifflig zugleich, ob dies alle gemeinsam schaffen. Die Stadt Freiburg ist aber auch mit im Boot, denn durch den Bau von Sozialwohnungen wird die Stadt selbst einen guten Teil der erhöhten Heizkosten aus dem Sozialetat zahlen müssen.

Energiesparen mit Passivhaus

Rätselhaft bleibt, warum nur der KfW-55-Standard vorgegeben wurde, „gut gemeint“, aber noch lange nicht gut. Freiburger Gemeinderäte hatten sich vor einigen Jahren in Frankfurt am Main informiert. Dort ist das besser gedämmte Passivhaus seit über zehn Jahren der Baustandard für städtische Gebäude (auch für die Altstadtrekonstruktion). In Freiburg hätte man die Heizkosten durch den Passivhaus-Standard unter 5,00 €/m2 brutto jährlich senken können. Man hätte die BHKW im Baugebiet mit PV-Anlagen verbinden können. Auch ohne Solarthermie wäre ein innovatives Solarprojekt entstanden.

Kommunikativ verfahren

In Freiburg ist nun völlig unklar, wie es weitergeht. Technische Planungen, vertragliche Bindungen und das Forschungsvorhaben sind so komplex verknüpft, dass es keinen einfachen Weg gibt, dieses Knäuel aufzulösen. Eine Umstellung auf Erdgas würde weniger Klimaschutzbeitrag bieten und die Einhaltung des KfW-55-Baustandards erschweren. Für mehr Wärmedämmung als Vorsorge müssten die Baufenster im B-Plan erweitert werden.

Die Frage, worauf die hohen Heizkosten zurückzuführen sind, verbindet sich nun mit der Frage nach der sachlichen und politischen Verantwortung. Die Stadtregierung beharrt darauf, dass sie alles richtig gemacht haben, die Opposition sieht viele Fehler, meint aber, nichts mehr ändern zu können. Zwischen Baugruppen und der Stadt herrscht Streit oder Funkstille.

Kernfrage ist, warum nicht kostengünstigere Wärmeversorgungsalternativen verwirklicht werden. Ein „Verzicht“ auf die Solarthermie würde viel Geld und Ärger sparen und den Nutzern die Möglichkeit zum Bau von Photovoltaik zur Eigenstromversorgung bieten – das wäre wirklich innovativ! Das solare Forschungsprojekt soll ohnehin beendet sein, bevor alle Häuser fertiggestellt sind.

Rechtlich ist alles offen. Das Kartellamt kann erst nach Inbetriebnahme der Wärmeversorgung eingeschaltet werden. Die Stadt Freiburg sollte sich für Transparenz der Wärmepreise einsetzen gegenüber denjenigen, die sie mittels Kaufvertrag gebunden hat.

Die Lehre aus der Geschichte

Durch dieses Projekt darf weder der Einsatz der KWK noch die gemeinschaftliche Wärmeversorgung, noch die Solarthermie, noch die Biogaserzeugung politisch Schaden nehmen. Denn jedes dieser Konzepte ist gut für die Energiewende – man muss sie nur richtig kombinieren und darf sie nicht blind zusammenwürfeln. Grundlage sollte immer die Energieeinsparung sein. Und bei Bindungen an Wärmelieferungen muss der Verbraucherschutz immer voll gewahrt sein!

Seite der Baugruppen mit Dokumentation von Beschlüssen, Stellungnahmen, Presseberichten: www.freiburg-gutleutmatten.de

Anmerkung der Redaktion

Die AG-Fernwärme des Vereins trifft sich am 13. November 2016 in Bonn.

Landläufig genießt die Fern- oder Nahwärme nicht den besten Ruf. Dass es auch positive Beispiele gerade unter Kostenaspekten gibt, sollte nicht verschwiegen werden.

Fernwärme für Neubaugebiete: Die günstige Alternative?

Landläufig genießt die Fern- oder Nahwärme nicht den besten Ruf. Dass es auch positive Beispiele gerade unter Kostenaspekten gibt, sollte nicht verschwiegen werden. In Frankfurt wurden hierfür die Stifte gespitzt.

Von Gerd Prohaska und Werner Neumann, Energiereferat der Stadt Frankfurt am Main

(12. Dezember 2003) Der Anrufer war empört. "Jetzt zwingt mich die Stadt durch eine Satzung dazu, mich an die teure Fernwärme anzuschließen. Dabei ist doch Erdgas so billig."

Kurz nach Baubeginn im "Frankfurter Bogen", einem Neubaugebiet mit zirka 2.000 geplanten Wohneinheiten, großteils in Einfamilienhausbauweise im Stadtteil Preungesheim, häuften sich derartige Anrufe beim städtischen Energiereferat. Hintergrund: die Stadt Frankfurt am Main hat mit einer kommunalen Satzung für dieses Baugebiet einen so genannten "Anschluss und Benutzungszwang" zugunsten einer Fernwärmeversorgung erlassen.

Will also die Kommune ihre Klimaschutzziele von den Häuslebauern finanzieren lassen? Mitnichten - zuvor waren die Kosten für Erdgas- oder Fernwärmeheizung verglichen worden. Und dabei zeigte sich, dass Fernwärme preisgünstiger ist.

Transparenz der Gesamtkosten erforderlich

Um letztendlich Transparenz in die mitunter nicht ganz triviale Diskussion "Wärmepreise - Wärmekosten" zu bringen, werden wir im Folgenden sämtliche Kosten der Fernwärmeversorgung am Beispiel eines Einfamilienhauses mit denen einer "normalen" Erdgasheizung vergleichen.

Ähnlich wie bei einem Auto die Benzinkosten, bestehen die Kosten für warme Räume und warmes Wasser nicht nur aus dem vom Versorgungsunternehmen abgerechneten so genannten Arbeitspreis für die gelieferte Energieeinheit. Nur mit einem Liter Benzin kommt man nicht weit - mit einem Kubikmeter Erdgas wird das Haus nicht zerstörungsfrei warm.

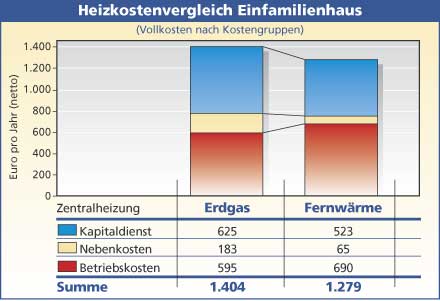

Jahreskostenvergleich Erdgas Zentralheizung / Fernwärme aus Sicht des Hausbesitzers

Um zu der eigentlich gewünschten Dienstleistung zu kommen, bedarf es noch einiger Investitionen, Absicherungen werterhaltender Maßnahmen und Infrastrukturvorleistungen. Beim Auto sind das Anschaffungspreis (+ Zinsen), Steuer, Versicherung, TÜV, ASU, Inspektion, Garagenmiete und die Benzinkosten. Bei der Wärmeversorgung, sei es nun Fernwärme, Erdgas, Heizöl oder Holzpellets, sind es Heizkessel/Wärmetauscher, Schornsteinfeger, Wartung und Ähnliches.

Merke

Es reicht nicht, einfach nur die Brennstoffkosten (Arbeits- und Grundpreis) zu vergleichen - maßgeblich für einen realen Vergleich sind nur die Vollkosten des gesamten Heizungsystems!

Berechnung der Vollkosten

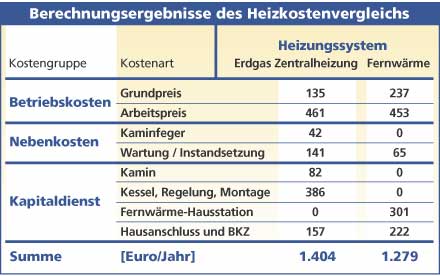

Um in strittigen Fragen die jeweiligen Beheizungssysteme finanziell vergleichen zu können, werden sämtliche Investitionen in Jahreskosten umgewandelt (annuisiert) und zu den jährlich anfallenden Betriebskosten (= Preis für gelieferte Energieträger) und Nebenkosten (= Wartung, Kaminfeger) addiert. So ergibt sich ein Jahreskostenvergleich auf Vollkostenbasis, der letztendlich Aufschluss über die wahren Jahreskosten der Dienstleistung, Beheizung gibt.

Nach folgendem Berechnungsschema wurde und wird bei nahezu jeder Fernwärmeplanung für Neubaugebiete der letzten zehn Jahre in Frankfurt am Main ein Heizsystemvergleich erstellt. Nur wenn sich ein Kostenvorteil zugunsten der Fernwärmeversorgung (auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung, KWK) ergibt, strebt die Stadt eine Umsetzung dieser Versorgungsvariante an.

Dies kann durch privatrechtliche Verträge mit Investoren, aber auch durch eine kommunale Satzung geschehen. Allein in Frankfurt am Main gibt es dafür mittlerweile über 16 realisierte Beispiele für Wärmenetze mit Kraft-Wärme-Kopplung (Fernwärme oder Nahwärme mit Blockheizkraftwerk).

Zusammenfassend nach Kostengruppen aufgeteilt fasst die unten stehende Tabelle die Berechnungsergebnisse zusammen.

Zusammenfassender Jahres-Kostenvergleich Erdgas Zentralheizung / Fernwärme

Die Vollwärmekosten betragen bei Erdgas 10,4 Cent pro Kilowattstunde, bei Fernwärme 9,5 Cent pro Kilowattstunde. Unter Berücksichtigung aller Kosten müssen für eine Beheizung mit Erdgas zum Beispiel in einem Einfamilienhaus pro Jahr zirka 1.400 Euro aufgebracht werden, für die Fernwärme nur zirka 1.280 Euro. Ersparnis: 120 Euro pro Jahr durch Fernwärme!

Fazit

Gerade für Neubaugebiete mit einem überschaubaren Entwicklungshorizont kann sich eine Nah-/ Fernwärmelösung für Investoren und Hausbesitzer sowie für Mieter als die wirtschaftlichere Alternative erweisen. Umweltfreundlicher ist sie gegenüber herkömmlichen Erdgas oder Heizöl Zentralheizungen allemal. Im hier vorgestellten Beispiel "Frankfurter Bogen" werden die CO2-Emissionen durch den Einsatz der KWK um zirka 25 bis 30 Prozent beziehungsweise um zirka 2.000 Tonnen im Jahr reduziert.

Neben handfesten Kostenvorteilen für die Hausbesitzer (120 Euro Ersparnis pro Jahr) gibt es noch weitere Gründe, die für ein zentrales KWK-Versorgungssystem sprechen:

- Hohe Versorgungssicherheit. Zentralen Heizkraftwerken fällt die Umstellung auf alternative Brennstoffe allemal leichter als Hunderten von Einzelgebäuden.

- Keine Verbrennung im Haus, weil die Wärme "gebrauchsfertig" geliefert wird

- Geringer Betriebs- und Wartungsaufwand, weil technisch ausgereifte, wenig störanfällige Bauteile eingesetzt werden.

- Optimale Nutzung der eingesetzten Energie, weil Strom und Wärme gemeinsam in Heizkraftwerken (HKW) erzeugt werden, daher Schonung der Energievorräte.

- Wegfall der Schadstofferzeugung beim Verbraucher, weil keine Verbrennung im Haus erfolgt. Abgaskontrollen und Rußmessung beim Verbraucher durch den Schornsteinfeger entfallen.

- Kein Wettbewerbsnachteil: Die Wärmepreise sind, wie auch die Erdgaspreise, an den Ölpreis gekoppelt. Dies sichert ein Vertrag der Kommune mit dem Versorger.

Wärmepreise

- Wer nur mit Öl oder Gas heizt, vergisst leicht die "zweite Hälfte", die Kapitalkosten. Der Wärmepreis besteht nur etwa zur Hälfte aus Verbrauchskosten.

- Bessere Dämmung reduziert die Verbrauchskosten und erhöht die Fixkosten. Oft ist die Verbrauchskostensenkung höher als der Fixkostenanstieg.

- Die Wärmekosten in Cent je Kilowattstunde liegen bei gut gedämmten Häuser höher, auch, weil die Fixkosten der Heizung auf einen geringeren Verbrauch verteilt werden müssen. Die gesamten Heizkosten gut gedämmter Häuser dürften aber geringer sein.

- Fernwärmepreise sind untereinander durchaus vergleichbar. Man sollte sich darüber klar sein, dass Baukostenzuschüsse und Kosten des Hausanschlusses darin nicht enthalten sind.

- Die geringeren Fixkosten der Fernwärme entlasten Vermieter. An diesem Vorteil sollten auch Mieter teilhaben. Denn Mieter müssen auch die höheren Verbrauchskosten tragen. Der Mietwert fernwärmebeheizter Wohnungen dürfte entsprechend unter dem Mietwert von Wohnungen liegen, deren Wärmekosten für Mieter systembedingt geringer sind.

Aktuelle Fernwärmepreise aus dem Preisvergleich der Arbeitsgemeinschaft der Fernwärmeversorger (AGFW) vom 1. April 2003:

Mittlerer gewichteter Fernwärmepreis im Bundesgebiet ist 57,68 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Megawattstunde (= fünf Cent pro Kilowattstunde), in den neuen Bundesländern 62,60 Euro pro Megawattstunde, alte Bundesländer: 55,80 Euro pro Megawattstunde.

Dieser Preis beinhaltet Arbeits- und Leistungspreis sowie Messkosten/Abrechnung für einen wärmegedämmten Altbau und eine Abnahme von jährlich 300 Megawattstunden. Bezogen auf den Quadratmeter Wohnfläche ergibt sich ein Durchschnittspreis von 98,60 Cent monatlich.