Neuigkeiten zur Energiewende

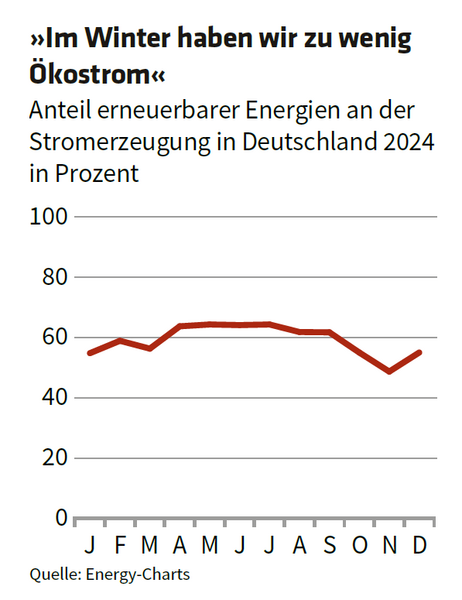

Energiewende-Mythos »Im Winter haben wir zu wenig Ökostrom«

Von Volker Kühn

(8. Januar 2026) Glaubt man Gegnern der Energiewende, dann sind die Erneuerbaren etwas für Schönwettertage. An Ostern oder Pfingsten, wenn die Sonne lacht und der Stromverbrauch niedrig ist, sei vielleicht genügend Grünstrom vorhanden. Aber niemals im Winter, wenn Solaranlagen nur wenig Strom liefern. Doch das ist ein Mythos. Denn im Jahresverlauf ergänzen sich die verschiedenen Quellen erneuerbarer Energie ideal, wie Daten des Fraunhofer ISE zeigen. In sonnigen Monaten trägt die Solarenergie die Hauptlast. Im Winter hat die Windenergie ihre große Zeit. Sie ist inzwischen die mit Abstand wichtigste Stromquelle, weit vor der Kohle. Ihr Anteil am deutschen Strommix lag im ersten Halbjahr bei mehr als 28 Prozent. Stein- und Braunkohle kamen zusammen auf 23 Prozent, PV auf knapp 19 Prozent.

Die Wendebereiter

Man muss die Bürger bei der Energiewende mitnehmen, sagen Politiker oft. Dabei sind es die Bürger, die für den Wandel die Basis legen: Gespräche mit Menschen, die das Land nachhaltiger machen – und so die Demokratie stärken.

Von Daniela Schröder

(30. Oktober 2025) Kein Drama, kein Streit, keine spektakuläre Vision – manchmal vollzieht sich der Wandel im Stillen. So wie in Mettingen, 11.700 Einwohner, eine Gemeinde am Teutoburger Wald zwischen Münster und Osnabrück. Nördlich des Ortes drehen sich drei Windräder, eher von der kleinen, unspektakulären Sorte. Sie gehören zu einem lokalen Energieprojekt. Seit fast zwei Jahrzehnten erzeugen und verkaufen Mettinger Bürger damit Strom. »Butterbrotanlagen«, nennt Klaus Oschilewski die Windräder. »Laufen zuverlässig wie ein VW Käfer.«

»Wir wollten möglichst viele ins Boot holen«

Klaus Oschilewski, Bürgerwind Mettingen

Nur einen halben Kilometer ist es von seinem Haus zum Mini-Windpark. 2012 wollten Investoren die Fläche von lokalen Landwirten kaufen. Die ließen sich beraten, dann gründeten sie eine Gesellschaft, um selbst einen Windpark zu bauen. Den Nachbarn boten sie an, in das Projekt einzusteigen. Oschilewski fuhr zu bestehenden Windparks in der Region, klingelte bei Anwohnern, fragte: »Wie kommen Sie mit den Dingern klar?« Eine der Antworten: »Wenn ich Sie wäre, würde ich mitmachen. Sonst man die Anlagen jeden Tag – und ärgert sich jeden Tag, dass man einem fremden Investor das Feld überlassen hat.«

Wir sind hier, wir sind laut! Energiegenossen aus Heidelberg werben um Mitstreiter.

Heute ist Oschilewski einer von 90 privaten Miteigentümern der Bürgerwind Mettingen GmbH & Co. KG. Jährlich 12,7 Millionen Kilowattstunden Strom liefert der Park, genug für 3600 Haushalte, je nach Wetterlage sind es mal mehr, mal weniger. Das Gesamtinvestment betrug 8,15 Millionen Euro, davon kamen 1,63 Millionen von Bürgern. Zehn Prozent am Park hält die Gemeinde, den Rest finanzierten lokale Banken.

Das Besondere des Mettinger Modells: Kleinanleger kamen zuerst zum Zug. Das Mindestinvestment betrug 1000 Euro, die Obergrenze lag bei zehn Prozent des Bürgeranteils. Wer dabei ist, hat Stimmrecht, Kontrollrechte, Gewinnbeteiligung – der Bürger als Gemeinschaftsunternehmen. »Wir wollten möglichst viele ins Boot holen«, sagt Oschilewski, »damit jeder die Chance hat, die Energiewende vor Ort mitzuentscheiden und mitzugestalten.«

3,2 Milliarden Euro haben Genossenschaftler in die deutsche Energiewende investiert

Quelle: DGRV

Während Politiker Pläne für Gaskraftwerke vorantreiben, das Aus für fossile Treibstoffe infrage stellen, Importdeals für hoch subventionierte Flüssiggasterminals an der Küste schließen und Gasbohrungen im Wattenmeer genehmigen, ist die Energiewende in vielen deutschen Kommunen längst Realität. Die privaten Haushalte machen in Deutschland gut ein Viertel des Strom- und knapp 30 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs aus. »Wir müssen die Bürger mitnehmen«, proklamieren Politiker gern, wenn es um den Umstieg auf Erneuerbare geht. Dabei ist es genau andersherum: Den Umstieg auf nachhaltige Energie treiben seit Jahrzehnten die Bürger an. Als Erzeuger und Verbraucher, als Planer und Entwickler, als Verkäufer und Investoren.

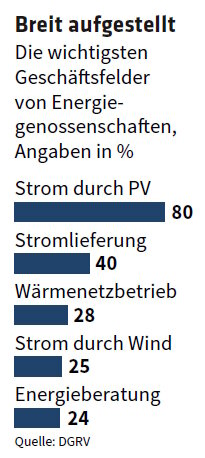

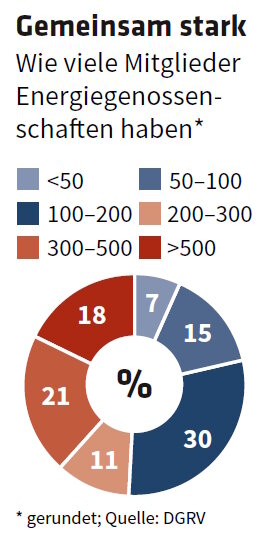

Bürgerenergie hat viele Varianten: Landwirte, Rechtsformen wie Vereine, Gesellschaften bürgerlichen Rechts, GmbH & Co. KG, Genossenschaften. Mal sind auch Kommunen, Stadtwerke oder regionale Versorger mit an Bord. Nie dabei: große Konzerne. Experten schätzen die Zahl der Bürgerenergiegemeinschaften in Deutschland auf 2500 bis 3000. Gut ein Drittel davon sind lokale Energiegenossenschaften, sie haben aktuell 220.000 Mitglieder. Rund 3,2 Milliarden Euro investierten Genossenschaftler bisher in die Energiewende vor Ort. Im Durchschnitt sind das 3200 Euro pro Anleger.

Am stärksten verbreitet sind die Energiegenossenschaften und -gesellschaften in Bayern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Solarprojekte machen den größten Anteil aus, gefolgt von Biomasse für Wärme, an dritter Stelle stehen Windparks.

12,5 Prozent der installierten Windenergieleistung in Deutschland stammt aus Bürgerhand, bei Photovoltaik liegt der Anteil nur etwas über ein Prozent. Allerdings kommen 43 Prozent des PV-Stroms von den Dächern und Balkonen privater Haushalte. 2024 produzierten die Genossenschaften acht Terawattstunden Strom aus Sonne und Wind, drei Prozent der Stromerzeugung aus Erneuerbaren.

Es geht um Zusammenhalt und Selbstwirksamkeit: Bürgerenergie stärkt die Gesellschaft

Alles in allem überschaubare Zahlen. Doch das sei nicht das Entscheidende, sagt Katharina Habersbrunner, Vorständin des Bündnis Bürgerenergie, einer Lobbyorganisation zum Fördern und Vernetzen der Akteure. »Nicht nur Strom konsumieren und bezahlen. Sondern sich einbringen, mitreden, mitentscheiden. Es geht um das Mitgestalten von Wirtschaftsprozessen.« Andreas Wieg vom Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverband sagt: »Genossenschaften stärken die Gesellschaft. Menschen arbeiten aktiv an ihrem Lebensumfeld, erleben Selbstwirksamkeit. Neues entsteht, der Zusammenhalt wächst.«

Die Philosophin Hannah Arendt schrieb, »dass keiner glücklich genannt werden kann, der nicht an öffentlichen Angelegenheiten teilnimmt, dass niemand frei ist, der nicht aus Erfahrung weiß, was öffentliche Freiheit ist, und dass niemand frei oder glücklich ist, der keine Macht hat, nämlich keinen Anteil an öffentlicher Macht.«

Dieses demokratische Element erkennen auch Wissenschaftler. »Das Besondere an der Bürgerenergie ist das Übernehmen von Verantwortung für einen zentralen Punkt wie der Energieversorgung«, sagt Humangeographin Stefanie Baasch von der Uni Bremen. Petitionen zu unterschreiben oder Kampagnen zu unterstützen sei das eine. »Doch hier geht es darum, Anlagen zu bauen, Strom zu erzeugen, relevante Infrastruktur zu schaffen.« Und dabei auch etwas zu schaffen, das für eine Gesellschaft elementar ist, aber seltener wird: »Diskussionsräume über unterschiedliche Perspektiven. Auf Energie und Energieplanung, zur Zukunft eines Ortes und einer Region.«

Wandel von unten. Gemeinsam eine bessere Zukunft entwerfen und sie gestalten. Das ist der Anspruch, aus dem die Bürgerenergie einst entstand. Als aus der Anti-Atomkraft-Bewegung der Siebzigerjahre die Basis der Energiewende wuchs, setzten sich bereits erste Bürger ein kleines Windrad auf ihr Grundstück.

Eines stand in Mettingen, installiert von Dietrich Koch. Damals gab es keine passende Kategorie für eine Genehmigung, Koch erzählte den Behörden er brauche den Strom für den Bau eines Atombunkers. Die Beamten gaben grünes Licht. In den Neunzigern entstanden Solarprojekte in Bürgerregie, prominentestes Beispiel ist Schönau im Schwarzwald, wo Landarzt Michael Sladek und Lehrerin Ursula Sladek den Verein »Eltern für atomfreie Zukunft« gründeten, auf dem Dach der Kirche eine PV-Anlage installierten und das lokale Stromnetz kauften.

Im Jahr 2000 tritt das EEG in Kraft – und verleiht der Bürgerenergie mächtig Schub

Es war die Zeit, in der Solarpioniere für eine kostendeckende Vergütung von PV-Strom mobilisierten. Mehr als 200 Kommunen übernahmen die Idee und bereiteten damit den Boden für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Jahr 2000. Mit festen Einspeisevergütungen und Marktprämien ermöglichte es auch kleinen Akteure den Markteinstieg. Zig Bürgerwindparks und -solarprojekte gründeten sich.

Doch schon nach wenigen Jahren verlor die Bürgerenergie ihren Schwung. Die Regierungen unter Angela Merkel verschärften die Bürokratie, für eine Förderzusage gab es nun Ausschreibungen. Im Preiswettbewerb mit kommerziellen Anbietern konnten Bürgerprojekte selten mithalten.

Mit der Ampelkoalition kam wieder Aufwind, seit 2023 sind Wind- und Solarprojekte von Genossenschaften bis zu einer bestimmten Größe von Ausschreibungen befreit, dazu gibt es Zuschüsse für Planung und Genehmigung.

Doch noch immer lähmen Vorschriften und fehlende finanzielle Spielräume das Engagement der Bürger. Dabei ist Bürgerenergie längst Teil der EU-Energiestrategie, die Mitgliedsstaaten müssen den Zugang zu Netzen, Märkten und gemeinschaftlicher Eigenversorgung ohne Hürden und Hindernisse ermöglichen.

Energy Sharing heißt das Konzept, ein gemeinschaftliches Erzeugen und Nutzen von Strom über das öffentliche Netz ohne klassischen Versorger dazwischen. In einigen Ländern funktioniert es bereits (siehe Kasten „Nächste Stufe der Bürgerenergie“). Das Potenzial des Energy Sharings ist beachtlich: Nach Berechnungen des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) könnten bis zu 90 Prozent der Haushalte von günstigeren Strompreisen profitieren. Dazu kommt: Lokal erzeugten Strom lokal verbrauchen, das entlastet die Stromnetze und spart sogar den Bau neuer Leitungen. Doch bisher wurde weder das EU-Recht umgesetzt, noch wurden die technischen Voraussetzungen geschaffen. Erst 2032 sollen alle analogen Stromzähler durch Smart Meter ersetzt sein. Doch ob das gelingt, erscheint fraglich.

Bürgerenergie bedroht etablierte Geschäftsmodelle. Das provoziert Widerstand

Bürgerenergie-Vertreter vermuten, dass die Politik das Lokal-für-Lokal-Konzept auch aus anderen Gründen nicht fördert. »Zugunsten der zentralen Strukturen wird die Bürgerenergie von Teilen der Politik in ihrer Entwicklung behindert und marginalisiert«, sagt Bündnis-Chefin Habersbrunner. »Der Lobby-Druck der Großen ist stark, und die Angst vor einem dezentralen Energiesystem ist groß. Die Abwehrhaltung der großen Player zeigt: Es geht nicht um das Energiesystem der Zukunft, sondern um das Verteidigen alter und fossiler Geschäftsmodelle.«

»Wir wollen mit den großen Hunden pinkeln gehen»: Dirk Ketelsen leitet Deutschlands größten Bürgerwindpark.

Dabei bietet Bürgerenergie zwei Mehrwerte, die kein großer Energiekonzern bieten kann: Akzeptanz und lokale Wertschöpfung.

Reussenköge, eine Gemeinde mit 324 Einwohnern an der Küste Nordfrieslands, eine der windigsten Ecken Deutschlands. 88 Anlagen gehören zum lokalen Bürgerwindpark, es ist der größte in Deutschland. In den Neunzigern ging es mit den ersten Windrädern los, später kamen fünf weitere kleine Parks dazu, dann verschmolzen die Einwohner alles zu einer Gesellschaft. »Bei jeder Ausbaustufe wurde jeder Bürger gefragt, ob er sich als Investor beteiligen will, pro Haushalt gab es nur einen Anteil«, erzählt Geschäftsführer Dirk Ketelsen. Die Besitzer der Flächen bekamen einen einheitlichen Pachtsatz. Die ganze Gemeinde mit ins Boot holen, alle gleichbehandeln, die demokratische Strategie verhinderte Neiddebatten. Heute sind 95 Prozent der Einwohner Gesellschafter, sagt Ketelsen. »Klagen gegen die Windräder, die gab es bei uns nie.«

Das Potsdamer Forschungsinstituts IASS fand heraus: Jeder vierte Windparkgegner lässt sich umstimmen, wenn die Gemeinde eine Entschädigung erhält. Sind die Anlagen im Besitz einer kommunalen Energiegenossenschaft, ist ein Drittel bereit, den Widerstand aufzugeben.

Gleiches gilt für Investitionen: Gehören die Windräder einem Energieversorger, können sich 27 Prozent vorstellen, ihr Geld im Windpark zu investieren. Ist der Park in Bürgerhand, wären 46 Prozent dabei. In Mettingen sind über 20 Jahre Ausschüttungen von 230 Prozent der Einlage kalkuliert. Solide, aber fern von Spekulation. »Klar, keiner will Minus machen, es ist kein Altruismus«, sagt Klaus Oschilewski. »Aber es gibt bei uns auch keine Aktionärsattitüde.«

Ohnehin profitiert nicht allein der Einzelne von der Bürgerenergie. Vor allem gewinnt die Gemeinschaft. Studien des IÖW ergaben: Bürgerenergie steigert regionale Kaufkraft, sichert Arbeitsplätze und erhöht durch Gewinne, Steuereinnahmen und Beteiligung der Bevölkerung die Akzeptanz der Energiewende. »Bei Bürgerprojekten bleiben bis zu 50 Prozent der Investitionen als lokale Wertschöpfung in der Region, bei anonymen Investoren sind es oft weniger als zehn«, heißt es beim Bündnis Bürgerenergie.

Neue Straßen, schnelles Internet: Von der Windkraft profitiert der gesamte Ort

Reußenköge hat durch den Windpark hohe Gewerbesteuereinnahmen, allein 2020 bescherte er der Gemeinde einen Überschuss von 4,5 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren investierte sie in Breitbandinternet, baute eine ehemalige Schule als Gemeinschaftszentrum aus, Straßen wurden saniert, das Radwegenetz wurde erweitert, junge Familien bekamen pro Kind 200 Euro im Jahr. Bürgerenergie als regionale Wirtschaftskraft wirkt auch in Erbach in Südhessen, Sitz der Energiegenossenschaft Odenwald. Ihre Aufträge für Photovoltaikanlagen, eine Wasserkraft- und mehrere Windenergieprojekte gehen an heimische Handwerksbetriebe und Energieberater, allein zwischen 2009 und 2013 ein Auftragsvolumen von 6,5 Millionen Euro. Insgesamt investierte die Genossenschaft in dem Zeitraum 25 Millionen Euro in die Region. Auch die Kapitalgeber sind ein Faktor: Das Fremdkapital für Bürgerenergieprojekte kommt oft von regionalen Banken, die Zinserträge bleiben ebenfalls in der Region.

Damit eine Region profitiert, braucht es mehr als Idealismus. Projekte managen, Finanzen, Kommunikation – gerade in kleinen Bürgerparks engagieren sich Menschen oft neben ihrem eigentlichen Job. Doch sobald Windräder, Solarfelder und Wärmenetze in Betrieb gehen, braucht es auch Hauptamtliche. Um an Fachwissen zu gelangen, setzen viele Initiativen auf Kooperationen. Die Bürgerwerke etwa, ein Zusammenschluss von mehr als 100 Genossenschaften, bündeln Stromerzeugung und Vertrieb (siehe Kasten zum Interview mit Bürgerwerke-Chef Felix Schäfer).

Doch am Ende zählt auch hier: die Innovationskraft. Bürgerenergie bedeutet längst mehr als Strom vom Dach oder Wind vom Feld. Die Energiegenossenschaft Odenwald baut Kindergärten, kauft und saniert Gebäude, verwandelte eine alte Brauerei in ein Büro- und Veranstaltungshaus, über das Thema Energie ist die Genossenschaft längst hinausgewachsen. »Hier zeigt sich, welche Kraft und Kreativität im Ansatz der gemeinschaftlichen Energieerzeugung steckt«, sagt DGRV-Experte Wieg.

Das ist die Herausforderung: Um zukunftsfähig zu sein, brauchen Bürgergenossenschaften ein Selbstverständnis, das über die reine Energieproduktion hinausgeht. »Die Geschäftsmodelle werden deutlich komplexer«, sagt Wirtschaftswissenschaftler Lars Holstenkamp von der Leuphana Universität Lüneburg. Mit dem Auslaufen der hohen EEG-Vergütungen müssen die Bürgerprojekte ihre Einnahmen am Markt sichern, schwankende Preise und steigende Kosten machen das Geschäft riskanter.

Ob kleine Player das stemmen können, hängt viel von den Entscheidern in Berlin ab, doch ein Schub ist nicht in Sicht. »Die Politik muss endlich entscheiden, welche Rolle Energiegenossenschaften spielen sollen und was es dafür braucht, sonst bleibt Bürgerenergie immer ein Anhängsel«, sagt Ökonom Holstenkamp.

Die Genossenschaften wandeln sich. Es geht heute um mehr als Strom zu erzeugen

Energiegenossenschaften müssen neue Geschäftsmodelle entwickeln, sie brauchen den Rückhalt der Politik und den Blick über den Horizont hinaus. Sebastian Sladek, Vorstand der EWS Schönau, beschreibt den Kurs so: »Wir wollen ein Transformationsunternehmen sein, das sich auch mit anderen Themen rund um Zukunft und Nachhaltigkeit beschäftigt.«

Mehr Netzwerk, mehr Kooperationen mit Gleichgesinnten. Aus der Energie, aber auch oder aus anderen Bereichen. Und nicht weniger wichtig: gesellschaftliche Vielfalt. Das klassische Mitglied der Bürgerenergie-Projekte ist über 50, männlich, weiß, gebildet. Das gilt auch bei der Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG). Zwar ist der Vorstand gleichberechtigt aufgestellt, doch bei den Mitgliedern ist nur ein Drittel weiblich. »Diversität ist ein großes Thema für uns«, sagt HEG-Sprecherin Laura Zöckler. Einkommen, Geschlecht, Herkunft, Alter, »gesellschaftliche Vielfalt macht Genossenschaften stärker und zukunftsfähiger.«

Damit es klappt, setzt die HEG auf Kommunikation (siehe Kasten „Bürgerenergie in der Stadt“). Zöckler ist als Erneuerbaren-Botschafterin auf Instagram unterwegs. Für die Gen Z sind Windräder und Solaranlagen Normalität, sagt sie, »diesen Hebel muss die Bürgerenergie nutzen, um Nachwuchs zu gewinnen.«

»Gesellschaftliche Vielfalt macht Genossenschaften stärker«, sagt Laura Zöckler. Frauen sind in der Bürgerenergie noch klar in der Minderheit.

Stromrebellen wurden die Gründer der EWS Schönau genannt – vielleicht braucht die Bürgerenergie gerade in schwierigen Zeiten wieder mehr Rebellentum? Windpionier Ketelsen an der Nordsee wäre jedenfalls bereit: »Der Staat kann nicht immer fördern und tragen, irgendwann muss man selbstständig leben können.« Ketelsen gründete früh eine Firma für Planung, Verwaltung und Betrieb des Bürgerwindparks, daraus wurde ein 80-Mitarbeiter-Unternehmen. Finanziell getrennt, inhaltlich eng verzahnt: »Das Wissen aus dem Bürgerpark brachte ich in die Firma ein, dann lief es umgekehrt.«

Eine Kombi mit Erfolg. Der Bürgerwindpark Reußenköge betreibt ein eigenes Netz, ein Umspannwerk und zwei Batteriegroßspeicher. Als Nächstes ist eine Wasserstoff- und Methanolproduktion geplant. Das Ziel: stromintensive Unternehmen wie Rechenzentren vor Ort ansiedeln. Energie erzeugen, veredeln, speichern, verbrauchen – das komplette Ökosystem.

»Wir wollen mit den großen Hunden pinkeln gehen«, sagt Ketelsen. Fakten schaffen, Systeme aufbauen, der Politik voraus sein. Und Werte schaffen. »Mit der Bürgerenergie tut man etwas für die kommende Generation und man bewegt etwas für die Region«, sagt Ketelsen. »Das bringt mir Zufriedenheit.«

Bürgerenergie in der Stadt

Jung, urban, digital-affin: Heidelbergs Energiegenossen

In Heidelberg entstand 2010 eine Energiegenossenschaft, die anders ist. Keine pensionierten Ingenieure, keine Anti-Atomkraft-Aktivisten. Sondern eine Gruppe Studenten, die sich fragten, warum es auf den Dächern der Stadt kaum Solarmodule gab. Auf ihrer Uni montierten sie die erste eigene Anlage, kurz darauf gründeten sie die Heidelberger Energiegenossenschaft (HEG). Heute betreibt die HEG 51 Solaranlagen, zählt mehr als 1500 Mitglieder, hat rund acht Millionen Euro Bürgerkapital in Erneuerbare investiert.

Schon ab 100 Euro können Menschen Anteile zeichnen – Klimaschutz als soziale Gerechtigkeit. Die Projekte sind städtisch gedacht: Mieterstrom für Mehrfamilienhäuser, Solaranlagen auf Schulen, Bürogebäuden, Wohnquartieren. Energie, die erzeugt wird, wo sie verbraucht wird.

Die HEG kombiniert die Werte des Genossenschaftsmodells – Stabilität, Gemeinwohl, Demokratie – mit einer jungen, digitalen Kultur. Zum Selbstverständnis gehört ein Programm mit Vorträgen, Konferenzen, Webinaren und Praxis-Aktionen, bei denen Bürger lernen, wie sich ein Steckersolarmodul am Balkongeländer montieren lässt.

Social Media spielt bei der HEG eine Schlüsselrolle, das Team beantwortet dort Fragen, diskutiert Kritik, legt Zahlen offen. Dazu gehört auch die Mission, ein Motor für Innovationen zu sein: Mit dem e+KUBATOR, einem nachhaltig sanierten Kasernengebäude, schuf die HEG einen Ort für junge Unternehmen aus den Bereichen Energie, Mobilität und Digitalisierung. Die Vision: ein Ideenlabor sein für die Energie- und Verkehrswende der Stadt.

Energy Sharing

Nächste Stufe der Bürgerenergie

Strom nicht nur gemeinsam erzeugen, sondern auch vor Ort teilen, verbrauchen, verkaufen: das ist die Idee des Energy Sharing. Bürger, Kommunen, sowie kleine und mittlere Unternehmen können sich zu Energiegemeinschaften zusammenschließen und erhalten im Energiemarkt dieselben Rechte wie große Versorger: fairer Netzzugang, keine überhöhten Abgaben, gleiche Chancen beim Verkauf.

2019 schuf die EU die Grundlage, 2021 sollten die Mitgliedsstaaten sie umsetzen. Viele hielten sich daran. Als Vorreiter gilt Österreich, mit klaren Regeln und mehr als 4000 Energiegemeinschaften, die Strom, Wärme oder Biogas erzeugen, speichern und teilen. Unterstützt durch reduzierte Netzentgelte, eine Koordinierungsstelle und digitale Stromhandelsplattformen.

In Italien ist das »Lokal-für-Lokal«-Modell seit 2020 erlaubt. Mitglieder am selben Umspannpunkt teilen Strom, zusätzlich zahlt der Staat eine Prämie. Die mehr als 100 Projekte laufen meist im ländlichen Raum. Spanien fördert Energiegemeinschaften mit lokalen und regionalen Programmen und strich eine Steuer, die das wirtschaftliche Nutzen von selbst erzeugtem Solarstrom erschwert hatte. Auch Frankreich pusht das Sharing-Konzept.

Anders in Deutschland. Nur erste Pilotprojekte zeigen, wie es funktionieren könnte: Im fränkischen Wunsiedel und im niedersächsischen Bakum entwickelten Stadtwerke, Genossenschaften und Tech-Firmen Modelle für flexiblen Verbrauch und digitale Abrechnung. Die Bürger waren begeistert. Aber noch fehlt die Rechtsbasis. Schwarz-Rot will zwar das Energiewirtschaftsgesetz ändern, ab Juni 2026 soll Energy Sharing möglich sein. Doch ob, und wie und wann Deutschlands Bürger gemeinschaftlich erzeugten Strom selbst und eigenbestimmt nutzen können, ist offen.

Bürgerwerke

»Wir wollen, dass alle von der Energiewende profitieren«

Bürgerwerke-Chef Felix Schäfer über die Rolle des Dachverbands der Energiegenossenschaften und die Aufgaben für die Zukunft.

Herr Schäfer, die Bürgerwerke nennen »Wirkung« als Unternehmensziel. Was heißt das?

Felix Schäfer: Wir messen alles, was wir tun, an der Wirkung für die Energiewende in Bürgerhand. Man kann sich darauf verlassen, dass wir fair kalkulieren und unsere Preise so transparent wie möglich erläutern. Wir streben nicht nach Gewinnmaximierung, sondern investieren und unterstützen unsere Mitgliedsgenossenschaften mit den Geldern, die wir einnehmen, sowohl direkt finanziell als auch indirekt, etwa durch die Arbeit unseres Teams in der Geschäftsstelle, Coaching und Netzwerkarbeit.

Warum sollte ich den oft ehrenamtlich arbeitenden Mitbürgern als Energieerzeuger eher vertrauen als professionellen Versorgern?

Felix Schäfer: Weil sie oft seit Jahrzehnten in der bürgergetriebenen Energiewende unterwegs sind und nicht nur sehr viel Kompetenz, sondern auch große Motivation mitbringen, die beste Lösung vor Ort zu finden. Zusätzlich bündeln wir die zentralen Aufgaben für den Energievertrieb in der Dachgenossenschaft Bürgerwerke, und unsere mehr als 50 hauptamtlichen Mitarbeitenden bieten einen mindestens so professionellen und sicherlich persönlicheren Service als viele Große.

Bürgerenergie ist noch immer eine Nische. Warum?

Felix Schäfer: Viele wissen überhaupt nicht, dass sie sich an Energiegenossenschaften beteiligen können. Zudem ist es in den letzten 15 Jahren aufgrund der steigenden Anforderungen schwieriger geworden, Bürgerprojekte umzusetzen. Daher setzen wir uns dafür ein, dass die neue Regierung ihre Energiepolitik so gestaltet, dass alle mitmachen können.

Speicher, H2, Wärme, Agri-PV – Was sind für die Genossenschaften die Geschäftsmodelle der Zukunft?

Felix Schäfer: Speicher werden auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Hier entwickeln wir gerade in unserem Netzwerk von mehr als 140 Energiegenossenschaften Lösungen für Gewerbebetriebe und Großspeicher an Solarparks. Im Rahmen unserer PV-Solarparkentwicklung in Kooperation mit unseren lokalen Genossenschaften suchen wir mit Kommunen und Landwirten nach den besten Lösungen – mit und ohne Agri-PV. Wärme ist ebenfalls ein Zukunftsfeld. Es gibt schon mehrere Erfolgsbeispiele in unserem Mitgliederkreis bei Nahwärmenetzen.

Die Mitgliedsstruktur der Bürger-EG ist homogen: älter, männlich, Gutverdiener. Wie können die EG neue Zielgruppen erschließen?

Felix Schäfer: Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Verein »Netzwerk Energiewende Jetzt« zusammen und fördern Programme, um mehr Frauen für das Thema anzusprechen. Außerdem sorgen wir mit Digitalisierung und etwa vergünstigten Mitgliedertarifen dafür, dass die Angebote für neue Zielgruppen zugänglicher und attraktiver werden. Wir wollen, dass alle an der Energiewende teilhaben und von ihr profitieren.

Früher galt Wunsiedel als »Bayerisch Sibirien« und litt unter Abwanderung. Dann setzte die Kleinstadt auf eine lokale Energiewende. Heute studieren Delegationen aus aller Welt das Erfolgsmodell. Ein Besuch im Fichtelgebirge.

Der Wunsiedler Weg

Früher galt Wunsiedel als »Bayerisch Sibirien« und litt unter Abwanderung. Dann setzte die Kleinstadt auf eine lokale Energiewende. Heute studieren Delegationen aus aller Welt das Erfolgsmodell. Ein Besuch im Fichtelgebirge.

Von Julia Graven

(18. August 2025) Zwei Pärchen sitzen beim Kuchen in der Bäckerei. Nebenan schlecken Kinder Eis in der Sonne. Ruhig und beschaulich ist es auf dem Marktplatz von Wunsiedel. Nur ein Schlagbohrer stört die Idylle.

Doch Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik ist heilfroh über den Lärm. Denn er zeigt, dass wieder Leben in der Stadt herrscht. »Vor ein paar Jahren stand die gesamte Ostseite des Marktplatzes leer«, erinnert sich der 35-Jährige. Nun wird das letzte der klassizistischen Bürgerhäuser kernsaniert. Im Erdgeschoss soll eine Gastwirtschaft entstehen, darüber Apartments. »Es geht aufwärts«, sagt der CSU-Politiker. »Und dafür ist zu einem ganz erheblichen Teil der Wunsiedler Weg verantwortlich. Ohne ihn wäre die Stadt nicht so attraktiv.«

Biomasse-Heizkraftwerk: Die Stadt nutzt ihre natürlichen Ressourcen.

Der Wunsiedler Weg? Die Leute hier im Fichtelgebirge wissen, was das ist. Manche können es schon nicht mehr hören, doch die meisten sind stolz darauf. Es ist der Weg in eine neue Energiezukunft, den die Stadt vor einem Vierteljahrhundert begonnen hat. Er soll sie günstig, effizient und sicher mit nachhaltigem Strom und Wärme versorgen, unabhängig von Energiekonzernen mit ihren Großkraftwerken und unabhängig von politischen Weltlagen, die Preise in die Höhe treiben oder Versorgungskrisen auslösen.

Wunsiedel erzeugt Strom im Überschuss – und speichert ihn lokal

Das Konzept hat ein Mann geschmiedet, der an diesem Nachmittag mit einem Elektro-Smart durch die Stadt flitzt. Vor dem Energiepark im Osten der Stadt kommt er zum Stehen. Marco Krasser, Geschäftsführer der Stadtwerke Wunsiedel, steigt aus und marschiert zum Einfahrtstor, wo die Zukunft der dezentralen Energieversorgung beginnt.

Was hier zwischen Ausläufern des Fichtelgebirges und Getreidefeldern entstanden ist, ist ein komplexes Gesamtsystem. Es geht zum einen um die Produktion von möglichst viel grünem Strom. Zum anderen geht es aber um die weitaus schwierigere Frage, wie sich der Strom aus Wind, Sonne und Biomasse sinnvoll speichern lässt. Solarstrom-Überschüsse an Sommertagen, unter denen die Netze ächzen, und Dunkelflauten im November sind bislang ungelöste Probleme.

Der Stadtwerke-Chef ist von der dezentralen Lösung überzeugt: »Strom und Wärme, die lokal erzeugt, gespeichert und genutzt werden, müssen nicht über weite Strecken transportiert werden«, sagt Krasser. Das spart CO₂, senkt Kosten und vermeidet unnötigen Netzausbau. Vielleicht könnte es sogar große Stromtrassen überflüssig machen. So oder ähnlich könne es überall funktionieren, sagt der Elektroingenieur.

„Als ob die ganze Welt auf uns schaut“: Stadtwerke-Chef Marco Krasser (Mitte) mit Bürgermeister Nicolas Lahovnik (rechts) und Stadtwerke-Mitarbeiter Thomas Ködel in der Power-to-Heat-Anlage.

»Es geht darum, möglichst 100 Prozent der Primärenergie zu nutzen und damit Kosten zu senken«

Marco Krasser, Chef der Stadtwerke Wunsiedel

Viele Gemeinden haben ihre Stadtwerke verkauft. Wunsiedel nicht

Früher lief es in Wunsiedel wie in den meisten anderen Kommunen auch: Die Stadtwerke kauften den Strom von einem der großen Energiekonzerne und verteilten ihn bloß an ihre Kunden. Dann kam die Liberalisierung der Strommärkte, und viele Kommunen dachten darüber nach, ihre Stadtwerke zu verkaufen.

Auch Wunsiedel hätte das Geld gebrauchen können, die Stadt war und ist bis heute hoch verschuldet. Als Textilfabriken und Porzellanhersteller pleitegingen und viele Jobs über die Grenze nach Tschechien wanderten, erlebte der Landkreis einen Absturz. Nichts wie weg, hieß es im Fichtelgebirge, auch Bayerisch Sibirien genannt. Wunsiedel verlor jeden zehnten Einwohner, es gingen vor allem die Jungen.

Für den damaligen Bürgermeister Karl-Willi Beck kam ein Verkauf der Stadtwerke jedoch nicht infrage. Wunsiedel sollte sich wehren gegen den Abstieg, aus eigener Kraft und mit den eigenen Möglichkeiten. Die bäuerliche Herkunft habe ihm den Weg zu den Erneuerbaren geebnet. »Du musst säen, wenn du ernten willst«, erzählt Beck in einem Video zum Wunsiedler Weg. Also nahm der mittlerweile verstorbene CSU-Politiker den gerade erst mit nicht einmal 30 Jahren zum Geschäftsführer gewordenen Marco Krasser in die Pflicht: »Bis 2025 wollen wir energieautark sein«, forderte der Bürgermeister. »Sie haben 14 Tage Zeit, sich eine Strategie zu überlegen. Wenn die Strategie gut ist, dürfen sie Ihren Job behalten.«

Krassers Konzept überzeugte den Bürgermeister mit der intelligenten Vernetzung der Sektoren Strom, Wärme, Mobilität und Industrie. Der erste Meilenstein des Wunsiedler Wegs war 2004 eine kleine Bürgersolaranlage. Sie warf 20 Jahre lang sieben Prozent Zinsen im Jahr für die Bürger ab, die sich an der Anlage der Stadtwerke finanziell beteiligt hatten. Nach Ablauf der EEG-Förderung ist sie nun im alleinigen Besitz der Stadtwerke und produziert immer noch günstigen Strom.

Auch mit Investorengeld entstanden Windräder, Blockheizkraftwerke, Stromspeicher und noch mehr Solaranlagen. Nicht alle waren begeistert. Doch die Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 ließ die Kritik verstummen. Auf einmal wollten alle weg vom Atomstrom. »Uns kam es damals so vor, als ob die ganze Welt auf uns schaut«, erinnert sich Krasser. Bald kamen erste Delegationen aus Marokko, China, Australien und ganz Deutschland.

Mittlerweile leitet Krasser die Stadtwerke seit fast einem Vierteljahrhundert. Routiniert rauscht er durch den Energiepark, öffnet schwere Türen zu lärmenden Turbinen, erläutert den Leitstand mit seinen Computermonitoren und zeigt die Container mit Batteriespeichern. Die Grundidee ist es, erneuerbare Energie aus Sonne, Wind und Biomasse vor Ort zu produzieren, zu speichern und zu nutzen.

Andreas Schmuderer (links) und Marco Krasser im Batteriespeicher von Wunsiedel: Die Kleinstadt ist vom Verkehr abgesehen praktisch CO2-neutral.

Sonne, Wind, Biomasse, Abwärme: Die Stadt nutzt all ihre Ressourcen

An diesem sonnigen, aber kühlen Nachmittag haben die PV-Anlagen in und um Wunsiedel schon mehr Energie erzeugt, als Haushalte und Firmenkunden verbrauchen. Damit solche Überschüsse rund ums Jahr verfügbar sind, speichern die Stadtwerke sie: kurzfristig in Batteriespeichern oder langfristig Wasserstoff, den ein Elektrolyseur im Energiepark herstellt. »Es geht darum, möglichst 100 Prozent der Primärenergie zu nutzen und damit Kosten zu senken«, so Krasser. »Unser Vorbild ist die Natur. Klimaschutz ist dabei eigentlich nur ein Nebenprodukt.«

Für kühle Tage ohne Sonne und Wind produziert eine Anlage im Energiepark zudem Holzpellets. Lastwagen liefern bis in die späten Abendstunden tonnenweise nicht genutzte Baumspitzen und Zweige aus dem benachbarten Sägewerk an. Die Biomasse wird in einem Heizkraftwerk verbrannt und produziert Strom. Die Abwärme aus diesem Prozess trocknet in einem nächsten Schritt Sägespäne, die zu Pellets gepresst werden. Sie sind quasi ein Langzeitspeicher für überschüssige Energie. Im Winter kommen die Pellets dann in kleinen Blockheizkraftwerken zum Einsatz. Diese liefern Wohngebieten Strom und Nahwärme, genau so viel, wie die Familien dort gerade brauchen.

Gäbe es in ganz Deutschland solche Systeme, könnten negative Strompreise bei viel Sonnenschein oder hohe Preise bei Dunkelflaute der Vergangenheit angehören. Anderswo funktioniere es laut Krasser vielleicht mit mehr Wind und weniger Holz, mit Geothermie oder auch mit Wasserkraft. In der Großstadt wäre ein Pelletwerk wenig sinnvoll. Aber ein dezentrales System, das alle Ressourcen nutzt und Energieerzeuger und -verbraucher verbindet, ließe sich überall umsetzen, davon ist Krasser überzeugt.

Auch der Weltkonzern Siemens glaubt an die Idee. Andreas Schmuderer, der 2015 zum ersten Mal ins Fichtelgebirge kam, war beeindruckt, »wie aus Visionen und Pioniertätigkeiten nachhaltige, sichere und zukunftsorientierte Vorhaben entstehen.« Der Siemens-Ingenieur begleitet das wundersame Geschehen in Wunsiedel seither intensiv. Aktuell arbeitet er an Prognosesystemen und digitalen Lösungen für die permanente Vernetzung von Strom, Wärme und Mobilität in Wunsiedel. Für seinen Arbeitgeber ist es »eine der größten grünen Referenzen« geworden, so Schmuderer.

Der Konzern hat sogar einen aufwendigen Film finanziert, der auf Youtube und in der Mediathek von Amazon das Projekt und seine Macher wie Kinohelden feiert. Ist das nicht etwas zu dick aufgetragen? Nö, sagt Krasser. Die Wunsiedler seien stolz darauf.

Er plant bereits das nächste Zukunftsprojekt: Aus Restholz und überschüssigem Elektrolysesauerstoff aus der Wasserstoffproduktion soll synthetischer Flüssigkraftstoff entstehen. »Wastewood to Fuel« heißt das vom Bund geförderte Projekt. Es ist nur eines von vielen Projekten im neuen Future Energy Lab.

Anlage zur Wasserstoffproduktion: Die Stadt und ihre Einwohner profitieren von der Energiewende.

Auch am Wunsiedler Weg, der bisher 250 Millionen Euro gekostet hat, wird weitergebaut. Seit vergangenem Sommer etwa wird Strom für die dunkle Winterzeit auch auf dem ehemaligen Acker von Landwirtin Ute Frohring geerntet. Wo früher Mais und Getreide wuchsen, produziert nun eine 30-Megawatt-Anlage Sonnenstrom.

Weil die Module entlang der gewundenen Straße bis zum Waldrand etwas höher aufgeständert sind als üblich, kann die Landwirtin die umzäunten Flächen sogar weiter nutzen. Agri-PV nennt sich das Konzept. Sobald das Gras wieder wächst, wird dort eine Herde mit rund 70 Schafen weiden. Ein anderer Teil der Anlage wird von einer Schar schnatternder Gänse abgegrast. »Die laufen nebeneinanderher von links nach rechts wie ein großer Rasenmäher«, erzählt Frohring lachend. Die Landwirtin sitzt nach dem Mittagessen gemütlich am Küchentisch. Die PV-Anlage sei ein Segen für sie, sagt Frohring, »ich könnte mit Getreide allein nie so viel erwirtschaften.«

Ihr Vater Ernst, der sich in Gummistiefeln mit an den Tisch setzt, ergänzt im breiten Oberfränkisch, dass die extensive Nutzung auch für die Natur besser sei als Maisanbau mit Dünger und Pflanzenschutz. „Für Feldhamster, Feldlerche und die Wiesenbrüter ist das ideal. Sie haben dort ihre Ruhe vor den Menschen – und Wolf und Fuchs kommen nicht rein.«

Das Geld für die Großanlagen bringt die Gemeinde nicht allein auf. An den verschiedenen Gesellschaften für Solarparks, Stromspeicher, Bioenergie, Wasserstoff und Pelletwerk sind auch Konzerne wie die Baywa und Siemens beteiligt. Die Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH (ZENOB) mit derzeit 27 Kommunen oder kommunalen Unternehmen überträgt das Modell auf die Region. Laut Stadtwerke-Chef Krasser stehen noch 23 Nachbarkommunen auf der Warteliste und wollen den Weg mit Wunsiedel zusammen gehen.

Die Investitionen waren hoch. Doch inzwischen profitiert die Stadtkasse

Doch nicht alle in der Region sind davon begeistert. Im benachbarten Kirchenlamitz entschieden sich die Bürger gegen die Ausweisung eines weiteren Wind-Vorranggebietes. Wunsiedels Stadtrat dagegen steht geschlossen hinter der lokalen Energiewende. Er hat im Januar mitten im aufgeheizten Bundestagswahlkampf einstimmig eine Resolution beschlossen, die sich gegen eine »Rolle rückwärts in der Energiepolitik« ausspricht.

Was die Zukunft Wunsiedels betrifft, ist Bürgermeister Lahovnik optimistisch, »auch wenn wir aus einem wirklich tiefen Tal kommen.« Die finanzielle Situation der hoch verschuldeten Kommune war so desolat, dass Wunsiedel seit 2013 nur noch das Nötigste ausgeben durfte. Zu den Schulden der Stadt kommen hohe Investitionen in das Anlagevermögen der Stadtwerke hinzu. Allerdings erwirtschaften die Stadtwerke mittlerweile Gewinne, die den Haushalt der Stadt sanieren. 2023 waren es rund 1,5 Millionen Euro. »Die extrem schlechten Prognosen bei der Einwohnerentwicklung sind überwunden«, sagt Lahovnik. Die Einwohnerzahl ist stabil und die Nachfrage nach Wohnraum so groß, dass die Stadt sogar ein Neubaugebiet plant.

Vor Kurzem machte der Landkreis Schlagzeilen, als er in einer Kaufkraft-Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft mit Starnberg, Sylt, München und dem Tegernsee in der Spitzengruppe landete. Die niedrigen Lebenshaltungskosten sind ein wichtiger Faktor. Daneben entstehen attraktive Arbeitsplätze im Bereich der regenerativen Energien, und das Gewerbesteuervolumen habe sich mehr als vervierfacht, sagt der Bürgermeister. Die Stadtwerke, die Wunsiedel zur Jahrtausendwende nicht verkaufte, sind heute mit ihren Beteiligungen einer der großen Gewerbesteuerzahler. Der Wunsiedler Weg, er hat sich bewährt.

Treffen Sie die richtige Wahl!

(4. Februar 2025) Der #wählbar25-Wahlcheck gibt Wähler:innen Orientierung, wie sich ihre Wahlkreis-Kandidat:innen bei Klimaschutz-Themen wie Strom- und CO2-Preisen positionieren. Getragen wird die Initiative von den fünf zivilgesellschaftlichen Organisationen Klimaschutz im Bundestag, Bürgerlobby Klimaschutz, GermanZero, Bund der Energieverbraucher und Together for Future. Zum Stand 3.2.2025 hatten bereits 162 Kandidierende reagiert.

„Der Wahlcheck von #wählbar25 hilft, klimafreundliche Politikerinnen und Politiker im eigenen Wahlkreis zu finden und damit eine gute Entscheidung mit der Erststimme zu treffen,“ sagt Mathias von Gemmingen, Projektleiter bei Together von Future. „Das unterscheidet #wählbar25 vom Wahl-o-mat, der Parteiprogramme zu vielen verschiedenen Themen vergleicht, um.” Klarheit für meine Zweitstimme zu bringen

„Bundestagsabgeordnete sind laut Grundgesetz nur ‚ihrem Gewissen unterworfen‘, nicht der Parteilinie“, erklärt Craig Morris, geschäftsführender Vorstand von Klimaschutz im Bundestag. „Wahlkämpfe sind deshalb eine gute Gelegenheit, denn solange es die neue Koalition nicht gibt, können sich einzelne Politiker*innen nicht hinter Parteiprogrammen und Koalitionsvereinbarungen verstecken – sie treten als Individuen hervor. Deshalb ergänzt #wählbar25 andere Wahlchecks optimal.“

Wählende können https://waehlbar25.de außerdem nutzen, um im Wahlkampf selbst aktiv zu werden und ihre Kandidierenden um ihre Antworten zu bitten. Man suche dazu den eigenen Wahlkreis (auch über die Postleitzahl zu finden), und klicke auf „Auffordern“, um eine vorformulierte E-Mail an das Wahlkreisbüro zu schicken.

Klimagerechtigkeit und Umweltschutz: Frauen in der Energiewende

(11. Oktober 2024) „Es ist wichtig, die Mitarbeit von Frauen in der Energiewende zu erhöhen, um umfassende und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Ihre Perspektiven und Ressourcen sind unverzichtbar“, so die Initiative „Frauen für die Energiewende“. Dies ist nicht nur eine Frage der Gleichberechtigung, sondern auch entscheidend für den Erfolg und die soziale Verträglichkeit der Energiewende. Frauen setzen sich stark für Klimagerechtigkeit und Umweltschutz ein und tragen dieses Bewusstsein weiter. Sichtbare Beteiligung von Frauen macht die Mitarbeit auch für andere Frauen attraktiver und fördert die Akzeptanz der Energiewende. Studien zeigen, dass Frauen besonders umweltbewusst handeln. Dennoch sind sie weniger an der Gestaltung der Energiewende beteiligt. Wir können es uns schlicht nicht leisten, die Ressourcen der Hälfte der Bevölkerung nicht zu nutzen.

Die Lösung der Klimakrise: Milliardäre enteignen

(20. April 2024) Eine Sternstunde des Parlamentarismus erlebte das Europaparlament vor einem Jahr durch eine Rede von Nico Semsrott (Grüne/EFA ). In dem nur eine Minute dauernden Statement entwarf der Politiker, der im Privatberuf Kabarettist ist, ein interessantes Modell für die Bewältigung der Klimakrise: „Wir sollten allen Milliardären weltweit ein Ultimatum setzen: Wenn ihr in einem Jahr die Klimakrise nicht gelöst habt, werdet ihr enteignet!“

Der Europaabgeordnete Nico Semsrott stellt Milliardären ein Ultimatum: Entweder ihr löst die Klimakrise oder ihr werdet enteignet!

Seine Begründung für diesen Ansatz ist schlüssig: „Ihr besitzt alles, was man dafür braucht: die fossilen Unternehmen, Geld, alle Medien, alle sozialen Medien, Millionen Arbeitskräfte und viele Politiker.“ Wichtig sei, dass man Milliardäre nicht so im Stich lassen dürfe, wie sie „uns“ im Stich lassen, führte Semsrott weiter aus. Stattdessen solle man ihre „Geldabhängigkeit“ so behandeln wie andere Süchte auch. „Ich denke zum Beispiel an Fixerstuben, in denen ihnen als Ersatzstoff Spielgeld ausgezahlt wird.“ Was ist Satire, was ist Politik?

Erderwärmung und Klimaschutz: Deutsche denken grüner als sie es selbst von sich denken

(27. Oktober 2023) Die Deutschen denken weitaus grüner, als sie es selbst von ihren Mitbürgern erwartet hätten. Das hat eine Studie des Potsdamer Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS) ergeben. Einer aktuellen Umfrage zufolge sind 59 % der Befragten dafür, Windkraftanlagen in ihrer Nähe zu errichten, während die Mehrheit annahm, nur 32 % ihrer Landsleute seien dazu bereit.

Eine ähnliche Diskrepanz zeigt sich auch bei anderen aktuellen Fragen des Klimaschutzes:

- Solaranlagen auf lokalen Freiflächen? 25 % mehr Befürwortung als angenommen.

- Ein Tempolimit von 120 km/h auf den Autobahnen? 17 % mehr.

- Die Absenkung der Raumtemperatur zur Energieeinsparung? Eine um 25 % höhere Zustimmungsrate als vermutet.

Die meisten Deutschen glauben, die Mehrheit ihrer Mitbürger sei gegen solche grünen Maßnahmen, während in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Laut Ortwin Renn, dem ehemaligen Direktor des RIFS, könnten solche Wahrnehmungsverzerrungen potenzielle grüne Projekte behindern. Er betont: „Eine verzerrte Einschätzung kann Genehmigungen für erneuerbare Energien verkomplizieren und der Politik ein schiefes Bild präsentieren.“

In einer weiteren Studie des Umweltbundesamts und des Bundesumweltministeriums wurde deutlich, dass eine überwältigende Mehrheit der Deutschen die Auswirkungen des Klimawandels bereits spürt. 85 % bemerken Veränderungen wie Trockenheit und Niedrigwasser und 73 % glauben, dass der Klimawandel erhebliche Auswirkungen auf ihre Gesundheit hat – ein Anstieg von 14 % gegenüber 2016.

Energiewende in Deutschland: Energieeffizienzgesetz vorgelegt

Von Dr. Aribert Peters

(5. Juli 2023) Die Energiewende kann nur gelingen, wenn der Energieverbrauch deutlich sinkt. Doch lange wurden sich die Ampelkoalitionäre in den Details nicht einig. Am 19.4.2023 hat das Bundeskabinett sich nun auf ein Energieeffizienzgesetz (EnEfG) geeinigt, das noch in den Bundestag eingebracht und beschlossen werden muss. Energiesparen erhält damit erstmals einen rechtlichen Rahmen.

Das Gesetz legt Einsparziele fest, die sich für Deutschland aus der EU-Energieeffizienzrichtlinie ergeben. Demnach soll hierzulande der Endenergieverbrauch bis 2030 um 26,6 % sinken, Jahr für Jahr um 2 %. Auch Bund und Länder werden zu Einsparungen verpflichtet. Große Unternehmen müssen Energiemanagementsysteme einführen und wirtschaftliche Effizienzmaßnahmen durchführen und dies auch in Plänen erfassen und veröffentlichen. Für Rechenzentren werden Effizienzstandards festgelegt. Unternehmen werden zur Vermeidung und Nutzung von Abwärme verpflichtet. Auch wird die Einspeisung von Abwärme in Nahwärmenetze unterstützt.

Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP festgeschrieben, was sie gemeinsam als Bundesregierung bis zum Jahr 2025 erreichen wollen. Zu den Kernpunkten zählen „idealerweise“ ein schnellerer Kohleausstieg bis 2030 und mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren.

Koalitionsvertrag durchleuchtet

Im Koalitionsvertrag haben SPD, Grüne und FDP festgeschrieben, was sie gemeinsam als Bundesregierung bis zum Jahr 2025 erreichen wollen. Zu den Kernpunkten zählen „idealerweise“ ein schnellerer Kohleausstieg bis 2030 und mehr Tempo beim Ausbau der Erneuerbaren. Was steht sonst noch drin? Und wie ist das zu bewerten?

Von Dr. Aribert Peters

(16. Mai 2022) Direkt in einem der ersten Absätze der Vereinbarung steht unmissverständlich: „Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen, hat für uns oberste Priorität. Klimaschutz sichert Freiheit, Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand.“ An dieser Aussage wird sich die neue Regierung zum Ende ihrer Amtszeit messen lassen müssen.

Was steht drin?

Die Koalitionsparteien bekennen sich in der Vereinbarung zur 1,5-Grad-Grenze und wollen „Hürden für den Ausbau erneuerbarer Energien aus dem Weg räumen“. „Schritt für Schritt“ soll das „fossile Zeitalter beendet werden“, auch indem der „Kohleausstieg idealerweise auf 2030 vorgezogen“ wird. Im Verkehrssektor wollen die Koalitionäre „die Technologie des Verbrennungsmotors hinter [sich] lassen“, wobei allerdings ein Verbot von Verbrennerfahrzeugen nicht vorgesehen ist. Auch „ein generelles Tempolimit wird es nicht geben“. „Das Klimaschutzgesetz soll noch im Jahr 2022 konsequent weiterentwickelt und ein Klimaschutzsofortprogramm mit allen notwendigen Gesetzen“ auf den Weg gebracht werden. Vornehmlich sollen „alle geeigneten Dachflächen künftig für Solarenergie genutzt werden“. „Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Landfläche ausgewiesen werden.“ Die Koalitionäre wollen im Energiesektor ferner „auf einen steigenden CO2-Preis als wichtiges Instrument, verbunden mit einem starken sozialen Ausgleich [setzen] und dabei insbesondere Menschen mit geringeren Einkommen unterstützen“. Die Belastung von Energie mit Steuern und Abgaben soll insgesamt neu geregelt werden und ein „neues Strommarktdesign“ geschaffen werden, wobei „Unternehmen insgesamt nicht mehr belastet werden“ sollen.

Zusammenfassend lässt sich folglich festhalten, dass die Energiewende beschleunigt werden soll, ohne Verbraucher oder Unternehmen zu belasten.

Werden die Klimaziele eingehalten?

Gutachter von DIW Econ, das zum Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gehört, haben im Auftrag der Klima-Allianz Deutschland eine Analyse des Koalitionsvertrages durchgeführt und kommen zu dem Ergebnis, dass der Koalitionsvertrag „das ambitionierteste Klimaschutzprogramm [enthält], das jemals eine Bundesregierung vorgelegt hat.“ Die Studie des DIW Econ kommt aber gleichwohl auch zu dem Schluss, dass „Deutschland […] das im Koalitionsvertrag festgehaltene 1,5-Grad-Ziel deutlich verfehlen wird, wenn die Ambitionen in den nächsten Jahren nicht über das Niveau des Koalitionsvertrages hinaus erhöht werden.“ Oder anders gesagt: Das wohlklingendste und ambitionierteste Klimaschutzprogramm, das je eine Bundesregierung vorgelegt hat, ist bei Weitem nicht ausreichend, um die bereits bisher im Klimaschutzgesetz definierten Ziele zu erreichen und wird noch viel weniger ausreichen, um die 1,5-Grad-Grenze von Paris einzuhalten.

Q&A: What does the new German coalition government mean for climate change?

Erste Bilanz: Ein Kommentar

Von Louis-F. Stahl

Nach 100 Tagen ist von einer Umsetzung der Ziele aus dem Koalitionsvertrag kaum etwas zu spüren. Ganz im Gegenteil scheinen sich die Koalitionäre stets nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen zu können – oder mit konkreten Einzelmaßnahmen in verschiedene Richtungen zu steuern. Im aktuellen Entwurf zur „großen Novelle“ des Erneuerbare-Energien-Gesetzes ist von einer Beschleunigung der Energiewende wenig zu sehen. Weder beim lange zum Erliegen gekommenen Offshore-Windausbau noch bei der Windkraft an Land oder Photovoltaikanlagen auf Gebäudedächern gibt es weitreichende Verbesserungen. Ganz im Gegenteil: Atom- und Kohlestrom sind an der Strombörse seit Amtsantritt der neuen Regierung teilweise doppelt bis sechsmal so viel wert, wie Hausbesitzer für den Strom aus PV-Anlagen erhalten. Gerechte marktorientierte Vergütung? Anreize zum Ausbau? Anzeichen für eine grundlegende Korrektur? Entbürokratisierung? Nein, das gibt es nicht, aber angehobene „Deckel“, neue „Pfade“ sowie „Ziele“ und die Aussage, dass Erneuerbare jetzt „im überragenden öffentlichen Interesse liegen und der öffentlichen Sicherheit dienen“. Der letzte Punkt könnte zumindest im Planungsrecht Feldhamster- und Rotmilanblockaden sowie andere Stilblüten beenden. Wie aber die Ziele erreicht werden sollen, wenn am Inhalt des Gesetzes nichts wesentlich verbessert wird? Warum das Gesetz überhaupt noch „Deckel“ für den Ausbau Erneuerbarer definiert, wo wir doch so schnell es nur geht an allen Ecken und Enden ausbauen müssten, um auch nur die in den vergangenen Jahren definierten Ziele ansatzweise erreichen zu können? Unklar!