Qualität und Sicherheit der Stromversorgung

(05. April 2004)

Das (n-1)-Prinzip

Die Übertragungsnetze werden in Deutschland nach dem sog. "(n-1)-Prinzip" gebaut. Sie müssen so geplant werden, dass alle Kunden bei einem einzigen Fehler im Übertragungsnetz ohne Reparatur und Bauarbeiten weiter versorgt werden können. Das bedeutet, dass Fehlerfälle vorausbedacht sind und das bei entsprechenden Umschaltungen im Netz die fehlerfreien Betriebsmittel auch bei Höchstlast ausreichend Reserve für die Mehrbelastung bieten können.

Bei Störungen im Mittel- und Niederspannungsnetz werden den Kunden hierbei gewisse Umschaltdauern zugemutet. Für kleinere ausgefallene Leistungen ist auch das Herbeischaffen von Notstromanlagen oder das Anschließen über konfektionierte Kabeltrossen Reserve für die ausgefallene Netzleistung. Für Großumspanner hoher Leistung muss unverzüglich Netz- bzw. Umspannerreserve bereit gehalten werden.

Die Beachtung des oben beschriebenen (n-1)-Prinzips beim Netzaufbau erfüllt die Forderung nach Sicherheit einerseits und nach Billigkeit andererseits: Mehrfache Reservehaltung führt zur Verteuerung und oft auch zur Unübersichtlichkeit des Netzes.

Bei Sondervertragskunden ist der Grad der Versorgungssicherheit Gegenstand des Vertrages: In einigen Fällen werden vom Kunden länger andauernde Stromunterbrechungen für Betriebsteile in Kauf genommen, zahlreiche Betriebe verlangen ein höheres Maß an Versorgungssicherheit, als durch das (n-1)-Prinzip beschrieben wird. Eine Automatische Wiedereinschaltunge (AWE) und Spannungseinbruch bei Kurzschlüssen im Netz gelten nicht als Versorgungsunterbrechung.

Um die Zweckmäßigkeit des (n-1)-Prinzips darzustellen, soll eine einfache Freileitung betrachtet werden. Die Beobachtung des Störungsgeschehens über viele Jahre hinweg ergibt, dass diese Leitung im Durchschnitt jedes Jahr einmal für etwa eine Stunde gestört ist. Das Jahr hat 8.760 Stunden.

Um nun das Störungsgeschehen dieser Leitung im Zeitraffertempo nachzubilden, legt man sich für jede Stunde des betrachteten Zeitraums ein "Skatkärtchen" an: Jede Stunde im ungestörten Betriebszustand bekommt ein weißes Kärtchen und auf 8.759 weiße Kärtchen entfällt jeweils eine rote Karte für den gestörten Betriebszustand. Nach dem Mischen legt man dann auf: Zwei oder mehrere Störungen können kurz hintereinander erfolgen, obwohl der Durchschnittswert 1 von 8.760 bleibt.

Für zwei parallel versorgende Leitungen, die auf getrenntem Weg geführt sind, aber sonst gleiche Eigenschaften haben, zieht man für jede Stunde von einem Stapel zwei Karten: Nur wenn beide rot sind, dann ist die Stromversorgung beim betrachteten Kunden unterbrochen. Dies ist im Durchschnitt bei jeder 8.760 • 8.760sten Ziehung, also einmal in 8.760 Jahren, der Fall.

Damit ist die Sicherheit im (n-1)-geplanten Netz so hoch, dass weitere Aufwendungen zur Erhöhung der Sicherheit der Stromversorgung (z. B. (n-2)-Betrachtungen) nicht gerechtfertigt sind.

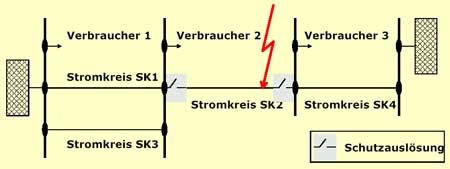

Aspekte der Systemverantwortung - (n-1) - Kriterium (Beispiel)

- Automatische Ausschaltung des fehlerbetroffenen Betriebsmittels durch eine Schutzeinrichtung

- Versorgung aller Kunden ist dennoch weiterhin gewährleistet