Regelung gesucht

Blackout und Versorgungssicherheit, Reservekapazitäten für Windkraftwerke, Strompreiserhöhung wegen hoher Kosten für Regelenergie - Netzregelung und Netzsicherheit sind zentrale Begriffe. Ein Verständnis der Grundlagen ist wichtig für die künftigen Diskussionen.

(28. Februar 2004) Im gesamten Stromnetz muss in jedem Augenblick so viel Strom erzeugt werden, wie Strom verbraucht wird. Das Stromnetz lässt sich als riesige Achse verstehen: Auf der einen Seite treiben die Turbinen die Achse an, auf der anderen Seite der Achse verbrauchen Maschinen die Energie. Wenn mehr Energie, also Strom von den Maschinen verbraucht wird, als die Turbinen erzeugen, dann wird die Achse immer langsamer - die Netzfrequenz sinkt - bis sie ganz stehenbleibt. Wird weniger Energie verbraucht, steigt die Frequenz wieder an.

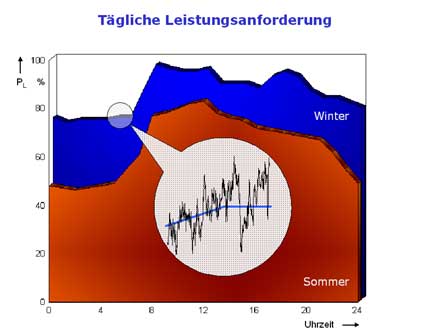

Die Einzelverbräuche schwanken sehr stark, abhängig davon, wann der Herd und die Waschmaschine angeschaltet werden. In der Summe über sehr viele Verbraucher ergibt sich ein Mittelwert, der sich sehr gut prognostizieren lässt. Der Verbrauch hat typische Schwankungen über einen Tag und unterscheidet sich auch zwischen Sommer und Winter. Der Verbrauch ist keine konstante Größe, sondern schwankt ständig um einen Mittelwert.

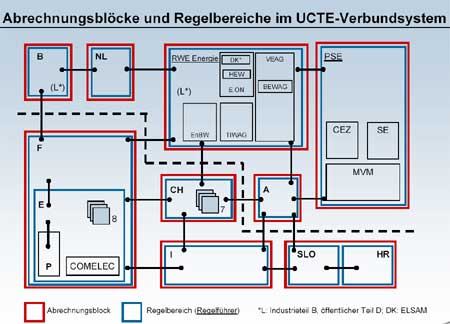

Das europäische Stromnetz

Europa ist über ein großes Verbundnetz (UCTE) verknüpft. Im gesamteuropäischen Netz gibt es 350.000 Megawatt an Kraftwerksleistung, davon 115.000 Megawatt in Deutschland. Für die Netzstabilisierung muss Deutschland eine Leistung von 7.000 Megawatt bereitstellen. Das europäische Netz zerfällt in Teilnetze, für dessen Gleichgewicht jeweils ein Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) in seinem Teil des Netzes verantwortlich ist.

In Deutschland gibt es vier Übertragungsnetzbetreiber:

RWE, E.on, EnBW und Vattenfall. 90 Prozent aller Kraftwerkskapazität befinden sich in Deutschland in der Hand der vier Übertragungsnetzbetreiber. Wenn die Balance nicht gelingt, kann ein Zuviel oder Zuwenig an Leistung durch ein benachbartes Netz geliefert werden.

Kraftwerkseinsatzplanung

Jeder ÜNB plant den Einsatz seiner Kraftwerke entsprechend der erwarteten Verbräuche. Dazu kann er Kern- und Kohlekraftwerke einsetzen, die langsam reagieren und meist ohne Unterbrechung Tag und Nacht arbeiten, so genannte Grundlast. Die kurzfristigen Schwankungen werden durch reaktionsschnellere Öl- und Gaskraftwerke abgedeckt, die in Minuten oder sogar Sekundenschnelle reagieren können. Die gesamte Erzeugung in einem Netz ist die Summe der Einsatzplanung von sehr vielen Kraftwerken, die in ihrer Summe etwa die vorhergesagte Leistung bereitstellen.

Primärregelung

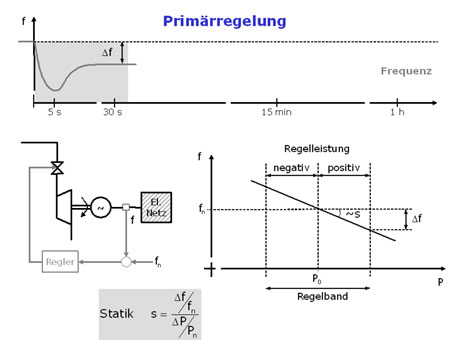

Beim Ausfall eines Kraftwerks oder bei einem unerwartetem Verbrauchsanstieg ist das Gleichgewicht von Erzeugung und Verbrauch kurzzeitig gestört. Die Folge ist ein Ansteigen oder Absinken der Netzfrequenz. Darauf reagieren alle großen Kraftwerke, davon gibt es in Europa circa 1.000, automatisch und unmittelbar: Beim Absinken der Frequenz wird die Leistung des Kraftwerks erhöht.

Im Diagramm wird deutlich, wie bei sinkender Netzfrequenz die Kraftwerksleistung automatisch steigt.

Das ist durch die Trägheit der großen Schwungmassen möglich. Das Kraftwerk gibt bei sinkender Frequenz unmittelbar mehr Leistung ins Netz - die Schwungmassen werden dadurch etwas langsamer. Das wird als Primärregelung bezeichnet. Die Frequenz bleibt so innerhalb eines Schwankungsbereichs von plus oder minus 0,2 Hertz um die Normalfrequenz von 50 Hertz. Innerhalb von Europa gibt es 3.000 Megawatt Primärreserve, davon 760 Megawatt in Deutschland.

Sekundärreserve

Innerhalb von 30 Sekunden wird die Primärregelung durch Aktivierung der Sekundärreserve abgelöst. Das sind schnell anlaufende Kraftwerke, zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke oder Gasturbinen. Diese Kraftwerke werden vollautomatisch gestartet.

Minuten- und Stundenreserve

Nach 15 Minuten wird die Sekundärreserve durch manuelle Zuschaltung der "Minutenreserve" abgelöst. Diese wiederum wird nach 60 Minuten durch die "Stundenreserve" abgelöst. Der Bedarf an Sekundär-, Minuten- und Stundenreserve wird nach wahrscheinlichkeitstheoretischen Modellen berechnet. Die Schwankungen der Windenergieleistungen zum Beispiel sind sehr gut prognostizierbar. Eine Stunde im Voraus lässt sich die Windleistung mit einer Genauigkeit von 97,5 Prozent prognostizieren. Das lässt genügend Zeit, um den Einsatzplan der anderen Kraftwerke auf das Angebot von Windkraftstrom anzupassen.

Selbst eine sturmbedingte Windabschaltung von 400 Megawatt Leistung im Jahr 2002 konnte durch gute Planung mit der Stundenreserve ohne Minutenreserve ausgeregelt werden. In Deutschland machen die Kosten der Regelenergie nach Behauptung der ÜNB mittlerweile über 40 Prozent der Übertragungsnetzentgelte im Hochspannungsbereich aus. Es wird von den ÜNB nicht veröffentlicht, wie viel Regelenergie (Leistung und Arbeit) jeweils für die physikalische Stabilisierung der Stromversorgung benötigt wird.

Ausgleichsenergie

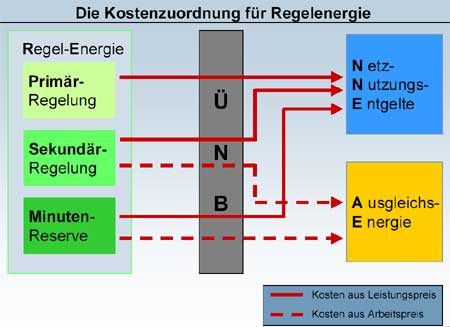

Durch die Liberalisierung des Strommarktes gibt es neben diesen technischen Abläufen eine kaufmännische Betrachtung. Jeder Stromhändler muss für jede Viertelstunde eines Tages im Voraus für seinen Bereich, den man "Bilanzkreis" nennt, festlegen, wie viel Strom er seinen Kunden liefern will und woher dieser Strom kommen soll.

Er schließt Verträge mit Kunden und mit Kraftwerksbetreibern ab, beziehungsweise kauft Strom an der Börse und teilt diese "Fahrpläne" seinem ÜNB mit. Weicht der tatsächliche Verbrauch von der Planung ab, dann muss der ÜBN ungeplant mehr oder weniger Strom für den Bilanzkreis bereitstellen. Diese "Ausgleichsenergie" wird dem Bilanzkreisverantwortlichen (BKV) in Rechnung gestellt. Praktisch ist dieser Ausgleich nicht so wichtig wie man zunächst vermutet.

Der ganze überwiegende Teil von Stromerzeugung und -Verbrauch wird von den ÜNB in eigener Regie ohne Bilanzkreise und Ausgleichsenergie abgewickelt. Denn die ÜNB verfügen nicht nur über 90 Prozent aller Kraftwerke, sondern auch durch Verflechtungen mit Stadtwerken und Regionalversorgern über einen direkten Zugriff auf einen Großteil aller Stromkunden, ohne dass über Bilanzkreise abgerechnet wird.

Vorteilhafter Anstieg der Kosten der Regelenergie

Durch die Liberalisierung gab es eine Aufspaltung zum Beispiel von RWE und E.on in eine Netz- und in eine Kraftwerksgesellschaft. Wenn der ÜNB Regelenergie in Anspruch nahm, konnte er der eigenen Kraftwerkstochter dafür dicke Preise abverlangen und dadurch höhere Netznutzungsentgelte begründen. Insbesondere die Unstetigkeit der Windkraft war willkommenes Argument für höheren Regelenergiebedarf, auch wenn dies technisch falsch ist, weil sich Windenergie sehr gut prognostizieren und einplanen lässt (siehe oben).

Ausschreibung von Regelenergie

Im Rahmen der Fusion von RWE und VEW hat das Bundeskartellamt Auflagen zur Ausschreibung von Regelenergie verfügt (Az: B8-400000-U-309/99). Regelenergie muss nun offen ausgeschrieben werden und zwar getrennt für Primärregelung, Sekundärregelung und Minutenreserve.

Primär- und Sekundärreserve werden über sechs Monate im Voraus ausgeschrieben, die Minutenreserve jeweils täglich auf der Basis stündlicher Gebote. Diese Vorgaben sind noch nicht vollständig umgesetzt worden. Vorab konnte RWE Anforderungen an die Bieter definieren (Präqualifikation). Das RWE hat in der Ausschreibung sehr hohe Anforderungen an die Bieter gestellt, so dass nur wenige Bieter übrig blieben.

Auch die drei anderen ÜNB schreiben die Regelenergie nun öffentlich aus. Die BKV bekommen zusätzliche Ausgleichsenergie zum Auktionspreis der Sekunden- und Minutenreserve berechnet, Mehreinspeisungen werden dagegen nur vergütet mit den eingesparten Arbeitspreisen.

Missbräuche

Das Bundeswirtschaftsministerium hat am 19. November 2003 eine Expertenanhörung zur Regelenergie veranstaltet, auf der von Stromhändlern, Großkunden und vom Bundeskartellamt zahlreiche Missbräuche von Regel- und Ausgleichsenergie benannt wurden. Eine detaillierte Darstellung der Zusammenhänge enthält ein Gutachten des Ingenieurbüros BET Aachen und der Anwaltskanzlei Becker Büttner Held im Auftrag der Stadtwerke Lippstadt vom März 2003.

- Überhöhte Prognosen des einen Bilanzkreises können sich mit zu niedrigen Prognosen eines anderen ausgleichen. Nur der Saldo aller Prognosefehler verursacht zusätzliche Kosten. In Rechnung gestellt wird jedoch jede einzelne Abweichung. Es besteht der Verdacht mehrfacher Abrechnung der Netznutzungskosten.

- Die Aufspaltung Deutschlands in vier Regelzonen erhöht den Aufwand für Regelenergie. Wenn Effizienzgewinne verschenkt werden, darf das den Kunden nicht in Rechnung gestellt werden.

- Es ist kein Beleg dafür erkennbar, dass der Bedarf an Regelenergie gestiegen sei. Die Preise für Regelenergie sind jedoch um bis zu 300 Prozent gestiegen.

- Überhöhte Gebotsforderungen der RWE-Konzernunternehmen in den Ausschreibungen für Regelenergie.

- Einschränkungen bei der Ausschreibung der Regelenergie, zum Beispiel Minimalgebot von 30 Megawatt, erhöhen den Preis der Ausgleichsenergie.

- Der Ausschluß von Stromhandel am Liefertag durch die ÜNB zum Ausgleich kurzfristiger Fahrplanänderungen (intra-day-trade) ist unbegründet und kostentreibend.

Überhöhte Preise für Regelenergie verschafften den vier Verbundunternehmen erhebliche Wettbewerbsvorteile, belasten alle Verbraucher und erschweren den Marktzutritt neuer Anbieter deutlich.

Gutachten Becker Regelenergie StW Lippstadt 25.04.2003 1,21 MB