Stromnetz

Im Netz verfangen

Bis zu 732 Milliarden Euro sollen in den nächsten 20 Jahren ins Stromnetz investiert werden – Kosten, die über die Entgelte oder Steuern die Verbraucher tragen müssen. Dabei gibt es günstigere Wege in die fossilfreie Welt. Die Netzplanung muss neu aufgesetzt werden. Es ist noch nicht zu spät. Denn ein Großteil der geplanten Leitungen ist weder genehmigt noch gebaut.

Von Werner Neumann und Aribert Peters

(22. April 2025) Ein gut ausgebautes Stromnetz ist das Rückgrat der Energiewende. Es verbindet Regionen, die viel Strom produzieren, mit solchen, die zu wenig haben. So gleicht es die Schwankungen aus, die mit dem Ausbau wetterabhängiger Stromquellen naturgemäß zunehmen. Im Verbund mit Instrumenten wie Speichern und Elektrolyseuren sorgt das Netz dafür, dass überall zu jeder Zeit genügend Strom zur Verfügung steht. So weit, so gut.

Die Frage ist allerdings, ob dieses Netz für eine zu 100 Prozent auf Erneuerbaren fußende Stromversorgung tatsächlich so groß sein muss, wie es derzeit geplant wird – und ob die explodierenden Kosten nicht am Ende die Kostenvorteile erneuerbarer Energien auffressen und die Energiewende diskreditieren.

100-mal so teuer wie der Berliner Flughafen

Denn die Ausbaupläne sind gigantisch. 31.500 Kilometer neue Höchstspannungsleitungen sollen entstehen. Hinzu kommt ein massiver Ausbau der Verteilnetze. Kostenpunkt: 732 Milliarden Euro bis 2045, so beziffert es das Beratungsunternehmen ef.Ruhr. Für 430 Milliarden Euro werden die örtlichen Verteilnetze ausgebaut und für 302 Milliarden Euro die Übertragungsnetze. Das wäre das 100--Fache der Baukosten des Berliner Flughafens.

Jüngere Studien kommen zwar auf „nur“ 500 bis 650 Milliarden Euro, doch auch das ist eine Summe, die alle Vorstellungen sprengt. Die jährlichen Ausgaben lägen um ein Vielfaches über dem, was in der Vergangenheit in die Netze investiert wurde. Es wäre Wasser auf die Mühlen aller Klimaschutzbremser und Energiewendeskeptiker.

Die Netzentgelte würden massiv steigen

Bislang wird der Netzausbau von den Verbrauchern über die Netzentgelte getragen. Bliebe es dabei, könnten sich die Entgelte verdreifachen. Haushalte müssten pro Kilowattstunde 18 Cent mehr bezahlen, für Unternehmen wären es 10 Cent, so ef.Ruhr. Dabei ächzen schon heute viele Menschen unter den Energiekosten und Unternehmen drohen mit der Schließung von Werken und der Verlagerung der Produktion ins Ausland.

Noch vor zehn Jahren ging man von einem Bedarf von 3.000 Kilometern Leitungen und Kosten von 22 Milliarden Euro aus. Den Planungen zugrunde lag ein geschätzter jährlicher Stromverbrauch von 500 Terawattstunden (TWh). Heute ist man beim doppelten Verbrauch, bei der zehnfachen Länge und bis 33-mal höheren Kosten. Diese Zahlen werfen Fragen auf: Ist das wirklich notwendig – oder läuft hier etwas gewaltig aus dem Ruder?

Wie die Planung zustande kommt

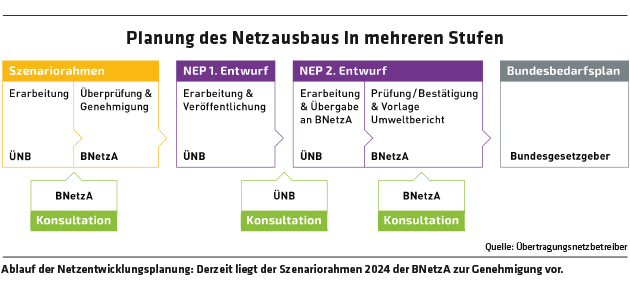

Der Ausbau des Höchstspannungsnetzes wird bundesweit in -einem -mehrstufigen Verfahren geplant. Es ist ein komplexer Prozess, der alle zwei Jahre neu durchlaufen wird. Den Anfang bildet der Szenariorahmen. Er enthält Prognosen zur Entwicklung von Stromverbrauch, Erzeugungskapazitäten, Batteriespeichern, Elektroautos usw. Die Betreiber der großen Stromautobahnen – Tennet, 50Hertz, TransnetBW und Amprion – erstellen dafür drei unterschiedliche Szenarien. Die Bundesnetzagentur prüft und genehmigt sie nach einem öffent-lichen Konsultationsprozess.

Basierend darauf erstellen die Übertragungsnetzbetreiber den Netzentwicklungsplan (NEP). Er legt fest, wo neue Höchstspannungsleitungen gebaut oder bestehende verstärkt werden. Dabei werden Stromerzeugung und -verbrauch räumlich differenziert für jede Stunde der kommenden Jahre simuliert. Die Berechnungen basieren auf den heutigen Regeln des Energiemarktes, in denen Großhandelsstrompreise für ganz Deutschland einheitlich gebildet werden, egal wo der Strom erzeugt und verbraucht wird – man spricht von der Fiktion einer „Kupferplatte Deutschland“, auf der Strom frei überallhin fließen kann.

Nach der Genehmigung durch die Netzagentur wird der Plan dem Bundestag zur politischen Entscheidung vorgelegt. Er verabschiedet ihn im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) und macht ihn damit rechtsverbindlich.

Der Staat garantiert den Netzbetreibern üppige Einnahmen

Es mutet befremdlich an, dass die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) sowohl die Szenariorahmen aufstellen als auch die Netzentwicklungspläne und dann auch als Investor erheblich vom Netzausbau profitieren. Als Ergebnis dieser Planung erhalten die ÜNB staatlich abgesicherte Einnahmen: Bis 2037 dürfen sie 284 Milliarden Euro

in den Ausbau der Übertragungsnetze investieren, also jährlich 24 Milliarden – eine Summe, die von allen Verbrauchern über die Netzentgelte bezahlt wird. Die aggregierten Daten der Übertragungsnetzbetreiber für Investitionen in die Netzinfrastruktur und Aufwendungen liegen der Bundesregierung ab 2008 vor.

Es ist ein gewaltiger Sprung: Noch 2019 wurden gerade einmal 3 Milliarden Euro in das Netz investiert. Der Anstieg ist so erheblich, dass sich die Frage aufdrängt, wie wirksam die Bundesnetzagentur die Übertragungsnetzbetreiber kontrolliert. Zumal vonseiten der Betreiber selbst das Ausmaß des Ausbaus zuletzt infrage gestellt wurde.

Einsprüche sind kaum noch möglich

Über die Jahre wurden Einspruchsmöglichkeiten immer weiter beschnitten. Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) erleichtert Enteignungen und reduziert öffentliche Beteiligungsmöglichkeiten drastisch. Gegen den Szenariorahmen und den Netzentwicklungsplan sind Rechtsmittel gesetzlich ausgeschlossen worden – ein zusätzliches Hindernis für die örtlichen Proteste gegen überflüssigen Netzausbau, denen sich oft auch Gemeinden, Landkreise und sogar ganze Bundesländer anschließen.

Ausbau des überregionalen Stromübertragungsnetzes |

||||

| HGÜ* | 220/380 kV | |||

| Offshore- Anbindung |

13.300 km | 13.300 km | 0 km | 145 Mrd. |

| Onshore nur an Land |

12.200 km | 5.000 km | 7.200 km | 106 Mrd. |

| Startnetz | 6.000 km | 0 km | 6.000 km | 50 Mrd. |

| Summe | 31.500 km | 18.300 km | 13.200 km | 301 Mrd. |

| * Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung | ||||

| Quelle: NEP Strom 2037(2045) Version 2023, 1. und 2. Entwurf und Genehmigung der BNetzA, eigene Berechnungen; Stand: 2024 | ||||

Im Bundesbedarfsplan sind 16.800 km gesetzlich bestätigt, davon sind 6.000 km gebaut oder bereits im Bau (das sogenannte Startnetz). Das derzeit bestehende Übertragungsnetz hat eine Leitungslänge von 36.346 km. Die Mittelspannungsnetze und örtlichen Verteilnetze sind hier nicht enthalten.

Übergreifend setzt sich das „Aktionsbündnis Trassengegner“ seit zehn Jahren vor allem in Bayern mit Unterstützung durch Kommunen und Landkreise gegen die Umwelteingriffe eines überdimensionierten Netzausbaus und für eine dezentrale Energiewende ein. Gemeinsam mit Energieunternehmen, renommierten Anwaltskanzleien und dem BUND arbeiten sie an einem alternativen Netzentwicklungsplan, der mit einem deutlich geringeren Ausbau auskommt.

www.stromautobahn.de

Die Planung ist zu eindimensional, sagen Kritiker

Die aktuelle Netzausbauplanung verkennt aus Sicht der Kritiker, dass es sich nicht nur um ein technisches Problem handelt, sondern vor allem um eine Frage der Netzsteuerung und des regulatorisc-hen -Rahmens. Statt ausschließlich zu betrachten, wie Strom zum Verbraucher gelangt, müssten Wechselwirkungen zwischen Verbrauch, Erzeugung, Preisen und Netzausbau stärker berücksichtigt werden. Dynamische Netzentgelte und Stromtarife etwa, bei denen der Preis je nach Auslastung des Netzes steigt oder fällt, haben das Potenzial, den nötigen Ausbau drastisch zu verringern.

Baumann Rechtsanwälte kritisieren zudem, dass keine Kosten--Nutzen-Analyse zur Gesamtoptimierung der Kosten von Strom-produktion und Netzausbau erfolgt ist – ein Verstoß gegen EU--Vor-gaben. Der Netzentwicklungsplan ignoriere die Kosten des Netzausbaus, was zu überdimensionierten Strukturen und unnötig hohen Stromkosten führe.

Statt das Netz so weit auszubauen, dass es auch noch die letzte Kilowattstunde aufnehmen kann, empfehlen viele Experten andere Herangehensweisen. Ihre Kritik ist grundsätzlich:

- Die Monopolkommission betonte in ihrem Sondergutachten schon 2011, dass es verschiedene Wege gebe, Netzengpässe aufzulösen. Der Netzausbau sei nicht zwangsläufig die effizienteste Maßnahme.

- Die TU Berlin weist darauf hin, dass Energieszenarien die Entwicklung nicht nur beschreiben, sondern zugleich auch beeinflussen. Daher müssten Netzmodellierungen „Open Source“ sein, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz zu gewährleisten.

- Die Energieökonomin Claudia Kemfert empfiehlt, dass der Netzausbau „nicht planwirtschaftlich, sondern marktwirtschaftlich wie bei den erneuerbaren Energien selbst erfolgen“ solle. „Der Netzausbaubedarf sollte ausgeschrieben werden, so könnten die Kosten gesenkt werden, da unnötiger Netzausbau vermieden werden würde“, sagt Kemfert.

- Der Energieexperte Johannes Lackmann warnt vor hohen Kosten durch die Netzanbindung von Offshore-Windparks im Vergleich zu dezentralen Onshore-Lösungen und fordert eine stärkere Einbindung der Bioenergie als Ergänzung im Energiesystem.

Wie viel Strom brauchen wir eigentlich?

Zentrale Annahmen des Szenariorahmens werden von Kritikern als unrealistisch eingestuft. Besonders der künftige Stromverbrauch könnte deutlich zu hoch angesetzt sein, während Alternativen zum kostspieligen Offshore-Ausbau nicht ausreichend berücksichtigt seien.

Laut dem Energieeffizienzgesetz von 2023 soll der gesamte Endenergieverbrauch in Deutschland bis 2045 auf 1.400 TWh sinken – eine Reduktion auf 56 % gegenüber den heutigen 2.500 TWh. Diese Zielvorgabe wurde im aktuellen Szenariorahmen nicht umgesetzt. Allein durch Effizienzmaßnahmen könnten laut dem BUND bis zu 30 Prozent des prognostizierten Stromverbrauchs eingespart werden, etwa bei Beleuchtung, Standby-Verbrauch, Heizungsumwälzpumpen und Haushaltsgeräten. Auch der angesetzte Strombedarf für Wärmepumpen in Haushalten und Gewerbe sei zu hoch kalkuliert und könnte um 22 TWh reduziert werden. Ähnlich könnte der Stromverbrauch von Rechenzentren deutlich zu hoch angesetzt worden sein. Zudem sollten Elektrofahrzeuge effizienter in die Netzausbauplanung integriert werden – insbesondere als Stromspeicher –, was den Bedarf um weitere 94 TWh senken könnte.

Der Bund der Energieverbraucher sucht engagierte Menschen für einen Arbeitskreis, der sich vertieft mit dem Netzausbau beschäftigt.

Bei Interesse gern melden unter: info@energieverbraucher.de, Stichwort: AK NEP

Kraft-Wärme-Kopplung und Biogas statt neuer Gaskraftwerke

Neben einer zu hohen Prognose des Stromverbrauchs unterschätzt der Plan Kritikern zufolge die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Laut dem Monitoringbericht 2021 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt beträgt die tatsächliche flexible Leistung der KWK-Anlagen nicht 21, sondern mindestens 35 GW.

Berücksichtigt man zusätzlich kleinere KWK-Anlagen und Bioenergie, könnte sich die flexibel einsetzbare Gesamtleistung sogar auf 65 GW belaufen. Diese Kapazitäten könnten die Versorgungssicherheit verbessern und auch die Notwendigkeit eines teuren Netzausbaus und den Neubau von Gaskraftwerken deutlich verringern.

BUND fordert Begrenzung des Ausbaus auf See

Umstritten ist auch der geplante massive Offshore-Windenergieausbau auf 70 GW bis 2045. Er wurde nicht zuletzt deshalb beschlossen, weil Bundesländer wie Bayern den Ausbau der Windkraft an Land behindert haben. Um den Strom von Nord- und Ostsee in den Süden zu transportieren, sind Leitungen mit einer Länge von 5.000 Kilometern erforderlich. Die hohen Transportkosten wurden in den Berechnungen des Szenariorahmens allerdings nicht berücksichtigt. Offshore-Windstrom wurde dadurch systematisch bevorzugt.

Statt auf See könnte ein erheblicher Teil des Stroms auch an Land erzeugt werden, sagen Experten. So ließen sich 50 GW Offshore-Strom (180 TWh) durch 30 GW Onshore-Wind (80 TWh), 50 TWh Solarstrom und eine Reduktion des Bedarfs um 50 TWh ersetzen. Der BUND fordert daher, bis 2030 maximal 15 GW Offshore-Wind zu bauen, geplant sind 30 GW. Stattdessen plädiert der Verband für einen stärkeren Ausbau der Windkraft an Land auf 170 GW, da dies kostengünstiger und netzfreundlicher sei.

„Spitzenkappung“ und „Überbauung“

Noch vor wenigen Jahren wurde der NEP berechnet mit der gesetzlich vorgegebenen „Spitzenkappung“: Statt das Netz auf die letzte Spitzenleistung auszulegen, die nur wenige Stunden im Jahr auftritt, konnte man die übertragene Leistung um bis zu 30 % mindern – und damit teuren Netzausbau vermeiden. Dabei gingen lediglich 1 bis 3 % der erzeugten Strommenge verloren. Heute könnte man diese entweder in Wasserstoff oder Wärme wandeln oder mit inzwischen deutlich preisgünstigeren Batterien zwischenspeichern. Statt die Einspeisung von PV zu kappen oder abzuschalten, könnte man deren Spitzeneinspeisung vom Tag auf die Nacht verteilen und auf ein Drittel reduzieren. Da aktuell die Preise für Stromspeicher deutlich sinken, ist dies eine wichtige Option, um Stromspitzen zwischenzuspeichern und den Leitungsausbau zu mindern („Netzbooster“). Nun aber haben die ÜNB diese Spitzenkappung nicht mehr angesetzt. Aus Sicht des Bundes der Energieverbraucher ist das gesetzeswidrig.

Zudem wird das Potenzial der sogenannten Überbauung noch nicht ausgeschöpft. Dabei teilen sich Stromerzeuger, die sich zeitlich ergänzen – etwa Wind- und Solarenergie –, einen Netzverknüpfungspunkt. Auf diese Weise muss dieser nicht bis zur maximalen Leistung der angeschlossenen Quellen ausgebaut werden.

Falsches Marktmodell im NEP

Alle Experten sind sich einig, dass für ein 100 % erneuerbares Stromsystem das geltende Strommarktdesign verändert werden muss. -Dennoch basiert der NEP auf dem heute geltenden Marktmodell. „-Anstatt das Strommarktdesign den physikalischen Realitäten anzupassen, verfuhr man genau umgekehrt, indem man die Netztechnik mit Milliardenaufwand so strapazierte und zurechtbog, dass sie sich mit aller Gewalt doch noch in das Prokrustesbett der Börsenfiktion von einem engpassfreien Netz pressen ließ“, erklärt der Energieexperte Udo Leuschner.

Die Netzanbindung der Offshore-Windkraftanlagen erfordert einen sehr teuren Netzausbau quer durch Deutschland.

Namhafte Energieökonomen plädierten im Juni 2024 für ein sogenanntes Nodalpreissystem anstelle des bisher bundesweit einheitlichen Großhandelspreises, der keine Rücksicht auf tatsächlich bestehenden Netzengpässe nimmt und dadurch hohe Netzkosten verursacht. Die Monopolkommission setzte sich schon 2011 für die Einführung von Preiszonen in Deutschland ein. Sie hielt es ökonomisch für falsch, Netzengpässe allein durch den Bau neuer Hochspannungsleitungen beseitigen zu wollen, und schlug die Einführung von mindestens zwei Preiszonen in Deutschland vor. Auch die EU-Regulierungsbehörde ACER dringt seit Jahren darauf. Eine aktuelle Studie des Forschungskonsortiums Ariadne belegt, dass durch lokale Strompreisbildung Netzausbaukosten von 90 Milliarden Euro eingespart werden können.

Die Lösung ist dezentral und flexibel

Die Energiewende beruht darauf, dass Zehntausende von Windrädern, Millionen von PV-Anlagen und mehrere Tausend Biogasanlagen übers ganze Land verteilt sind, um sich – verbunden mit Stromspeichern –gegenseitig zu einem Gesamtangebot zu ergänzen. Solche Modelle wurden schon 2015 durch die ideologisch unverdächtige Energietechnische Gesellschaft im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) favorisiert. Zuerst werden in einer „Zelle“, ob Gebäude, Stadtteil, Stadt oder Landkreis, Bedarf und Erzeugung von Strom weitgehend ausgeglichen. Nur wo das nicht gelingt, braucht es die höhere Ebene der ÜNB. Forschungen und Modellrechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der TU Berlin zeigen, dass eine stärker dezentrale Stromversorgung mit lokalen Speichern und intelligentem Lastmanagement den Netzausbau um die Hälfte reduzieren könnte. Ebenso ergab eine Studie der Dena, dass der Ausbaubedarf des Übertragungsnetzes um mehr als 60 % mit dezentral organisiertem Stromhandel gesenkt werden kann.

Ein immenser Ausbau der Offshore-Windenergie und ein über-dimensioniertes Netz plus Dutzende von großen Wasserstoff-Reservekraftwerken sind eine sehr teure Lösung, um Dunkelflauten zu begegnen. Gerade hier sind dezentrale Lösungen mit Batteriespeichern und flexiblen Biogasanlagen, eingebunden in lokale Bilanzkreise, günstiger, wie unter anderem die Universität Erlangen-Nürnberg aufzeigte.

Eine Lösung, den Stromausgleich regional zu organisieren, sind -Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEGem), die gemäß der EU-Richtlinie RED II gemeinsam Energie erzeugen, transportieren, speichern, handeln und verbrauchen können. Ob Privatperson oder Unternehmen – es ist eine „Konsumgemeinschaft“ für Strom auf regionaler Ebene. In Österreich sprießen die EEGem der Bürgerenergie aus dem Boden, es sind bereits mehr als 1.000. Und sie erhalten für die Minderung des Netzausbaus einen Nachlass auf die Netzentgelte zwischen 30 und 64 %. In Deutschland wurde die Umsetzung der EU-Richtlinie durch die Ampelregierung blockiert oder nur halbherzig ohne Netzvorteile umgesetzt.

Jetzt neuen Plan mit Alternativen aufsetzen

Immerhin: Die Politik scheint die Kostenlawine beim Netzausbau kommen zu sehen. Bereits im Wahlkampf hatten praktisch alle demokratischen Parteien Wege zur Begrenzung der Netzentgelte im Programm. In den Sondierungsgesprächen verständigten sich Union und SPD dann darauf, die Übertragungsnetzentgelte zu halbieren. Dazu soll der Staat, sprich der Steuerzahler, einen großen Teil der Kosten für die Stromautobahnen übernehmen. In welcher Form dies Einzug in einen Koalitionsvertrag gefunden hat, stand bis Redaktionsschluss nicht fest.

Doch es geht nicht nur darum, die Kosten neu zu verteilen, die Planung muss auch neu aufgesetzt werden. Noch wäre Zeit dafür, denn ein Großteil der geplanten Leitungen ist weder genehmigt noch im Bau. Es lohnt sich für eine Energiewende zu streiten, die in den Händen von Bürgerenergiegemeinschaften und nicht großer Konzerne und Fonds liegt. Sie ist kostengünstiger und mit deutlich geringeren Umwelteingriffen verbunden.

- Bundesnetzagentur: www.netzausbau.de

- Übertragungsnetzbetreiber: www.netzentwicklungsplan.de

- Kritik an „Kupferplatte“: www.energie-chronik.de/240704.htm

- Ökonomen kritisieren „Kupferplatte“: www.bdev.de/Ifolokalepreise

- Rolle von Biogas in der Dunkelflaute: www.bdev.de/biogas

- Regierung zu Investitionen ins Übertragungsnetz: www.bdev.de/Bt2012078

- Studie DIW u. TU Berlin zu dezentralen Konzepten: www.bdev.de/diwdez

- Studie Jarass/Neumann zur Spitzenkappung: www.bdev.de/Spitzenkappung

- Langfristszenarien Stromnetze: www.bdev.de/consentecnetz

- Dena-Studie zum Netzausbau: www.bdev.de/denanep

- Stellungnahme des BUND: www.bund.net/stromnetze

- IMK-Studie zur Finanzierung Netzausbau: www.bdev.de/imkboeckler

- 3sat Nano v. 22.1.2025: www.bdev.de/nanonep

- www.bdev.de/ariadne

Stromnetzausbau: Dezentrale Konzepte erforderlich

Deutschlands neuer Netzentwicklungsplan für erneuerbare Energien bis 2045 ist monumental. Doch Experten kritisieren den Mangel an Transparenz und hohe Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher. Studien und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) favorisieren dezentrale Lösungen, die effizienter, kostensparender und umweltfreundlicher sind.

Von Dr. Werner Neumann

(14. Dezember 2023) Seit einem Jahrzehnt erstellen Deutschlands vier Übertragungsnetzbetreiber – Tennet, Transnet BW, Amprion und 50 Hertz – den Netzentwicklungsplan (NEP). Der jüngste Entwurf, vorgestellt in diesem Frühjahr, ist ein Mammutprojekt: 7.000 Kilometer neue Leitungen für 49 Milliarden Euro, ein Zubaunetz mit 12.000 Kilometer für 95 Milliarden Euro und ein Offshore-Zubaunetz für weitere 145 Milliarden Euro. Das Ziel – immerhin: 100 % erneuerbare Energie bis 2045.

Dr. Werner Neumann, ehemaliger Leiter des Energiereferats der Stadt Frankfurt und Mitglied des Bundes der Energieverbraucher seit dessen Gründung, ist seit 2004 Sprecher des Bundesarbeitskreises Energie des BUND.

Kupferplatte Deutschland?

Diese Dimensionen beruhen auf dem Prinzip der „Kupferplatte Deutschland“ – eine Vorstellung, bei der Energie quer durchs Land ohne Beschränkungen fließt. Die Methodik dahinter lässt Transparenz vermissen. Aber sicher ist, dass sich die Kosten von rund 300 Milliarden Euro enorm auf die Verbraucher auswirken: mehr als 5 ct/kWh zusätzliche Netzentgelte. Solch hohe Kosten, verbunden mit gravierenden Eingriffen in die Umwelt, sollten eigentlich eine Minimierung erfahren. Zudem erhalten die Netzbetreiber eine gesicherte Rendite von bis zu 8 %.

Reduzierungsmöglichkeiten vernachlässigt

Fachleute bemängeln, dass Lösungen zur Reduzierung des Netzausbaus ignoriert werden. Beispielsweise könnten durch eine Abregelung von nur 3 % des erzeugten erneuerbaren Stroms Einspeisespitzen um 30 % reduziert werden. Auch die Bedeutung von Biomasse, insbesondere Strom aus Biogas, ist im Plan minimiert, obwohl sie bis auf 30 GW ausgebaut werden könnte und damit erheblich zur Minderung des notwendigen Stromferntransports beitrüge.

Statt neuer 7.000 Kilometer langer Leitungen und einem Zubaunetz von 12.000 Kilometer Länge würde die dezentrale Stromerzeugung den Netzausbaubedarf spürbar reduzieren.

Integrativer Ansatz

Studien weisen darauf hin, dass dezentrale Stromerzeugung den Netzausbaubedarf spürbar reduziert. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung DIW mit Prof. Claudia Kemfert und die TU Berlin schlagen einen integrativen Ansatz vor, der die Netzausbaukosten halbieren könnte. Hierbei würden der „zellulare Ansatz“ des VDE ETG und regionale Energiegemeinschaften den Bedarf an großem Übertragungsnetzausbau verringern. „Energy Sharing“ rechtlich zu verankern, ist das Gebot der Stunde. Der BUND befürwortet schon länger alternative Ansätze. Ein Projekt von Amprion, „Systemvision 2050“, bestätigt, dass dezentrale Modelle effektiv sein können, mit dem Ergebnis: weniger neue Strom- und mehr Wasserstoffleitungen.

Es ist klar: Der aktuelle Plan für den Stromnetzausbau ist stark überdimensioniert. Es ist Zeit, innovative, dezentrale Lösungen zu verwirklichen, um die Stromnetzentgelte für Verbraucher und Industrie nicht explodieren zu lassen.

- Netzentwicklungsplan: bdev.de/netzausbau

- Weniger Netzausbau: bdev.de/tudiwsimulation

- Erneuerbare Energie und Dezentralität: bdev.de/diwkompakt

- Stellungnahmen des BUND: www.bund.net/stromnetze

Netzausbau im Überfluss

Seit zehn Jahren liefern sich Netzbetreiber, Gesetzgeber und Behörden in Deutschland einen Wettlauf um den schnellsten, größten, fortschrittlichsten und wohl auch teuersten Ausbau, den unsere Stromnetze je erfahren haben. Ob alle Maßnahmen in Summe sinnvoll und kosteneffizient sind, scheint niemanden zu interessieren.

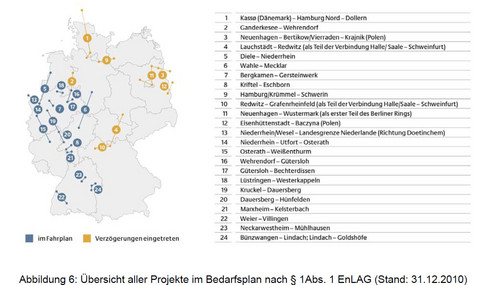

Von Leonora Holling

(19. Mai 2021) Im Zuge des Atomausstiegs, der Energiewende mit dezentraleren Strukturen und im Hinblick auf europarechtliche Anforderungen zur Stärkung des europäischen Strombinnenmarktes wurde im Jahr 2009 mit dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) ein vermutlich sinnvoller und maßvoller Ausbau des deutschen Stromübertragungsnetzes beschlossen. Zu den 24 Ausbauvorhaben zählten auch innovative Lösungen wie „technisch und wirtschaftlich effiziente Erdkabel-Teilabschnitte“.

Wettlauf ohne Maß

Bis heute wurde von den Maßnahmen des ersten Ausbaugesetzes EnLAG nur etwas mehr als die Hälfte fertiggestellt. Die neu geschaffenen Planungsstäbe bei den Übertragungsnetzbetreibern stellen seither alle zwei Jahre mit sogenannten „Szenariorahmen“ immer neue Ausbaupotenziale zusammen, die in 10 bis 15 Jahren sinnvoll sein könnten. Diese werden von der Bundesnetzagentur in Netzentwicklungspläne übernommen, aus denen Bundesbedarfspläne entstehen, die anschließend auf Kosten der Verbraucher umgesetzt werden. Diese ausufernden Bedarfsplanungen, was man alles brauchen und bauen könnte, berücksichtigen die daraus resultierenden Investitions– und Betriebskosten nur höchst unzureichend. Konsequenterweise enthält der aktuelle Bundesbedarfsplan neben dem bloßen Netzausbau mit bewährter Technik auch besonders kostenintensive Pilotprojekte für „Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen“ sowie die Erprobung neuartiger Erdkabel und leistungsstärkerer „Hochtemperaturleiterseile“ für Überlandleitungen. Hier ist festzustellen, dass die Energieverbraucher an dieser Stelle mit ihren Stromrechnungen Kosten übernehmen werden, die sachgerecht eigentlich den Etat des Forschungsministeriums belasten müssten.

Kosten ohne Ende

Dem „Clean Energy for all Europeans Package“ der EU zu Folge, soll die Umstellung auf erneuerbare Energien eine kostenmäßige Entlastung der Verbraucher bedeuten. Mit der derzeitigen Ausgestaltung der Netzentwicklungspläne würden hingegen die deutschen Stromverbraucher in Summe stärker belastet. Etwa auch im Falle der Überschussproduktion bei Erneuerbaren. Diese Überschüsse sind der aktuellen Planungslage nach abzutransportieren und notfalls bis ins Ausland zu exportieren. Das Strommarktdesign kennt keine Entfernungen, Strom wird stumpf an der Börse gehandelt und ist dann durch das Netz – egal zu welchen Kosten – zu transportieren. Der europäische Verband der Übertragungsnetzbetreiber ENTSO-E hat bereits 2018 gewarnt, dass die durch einen ungehemmten Netzausbau zu erwartenden Kosten den Nutzen klar übersteigen. Die deutsche Bundesregierung kalkuliert für den Netzbau bis 2035 inzwischen Kosten in Höhe von 95 Milliarden Euro.

Um weiter steigende Stromkosten für Verbraucher zu verhindern, bedarf es intelligenter Lösungsansätze und keinen stumpfen Ausbau um jeden Preis. Dieser Ansicht sind nicht nur Verbraucherschützer, sondern auch die Versorgungswirtschaft. Dr. Jörg Teupen, der Vorstandsvorsitzende der Stadtwerke Kiel, äußerte sich in einem Interview mit der Energiedepesche in Ausgabe 3/2019 zu dieser Frage wie folgt: „Wir haben in unserem neusten Heizkraftwerk einen Elektrodenkessel, der bei Windstromüberschüssen und Netzengpässen verhindern könnte, dass Windkraftanlagen abgeschaltet werden müssen. Wenn wir aber zu einem solchen Zeitpunkt den überschüssigen regenerativen Strom in Wärme umwandeln, müssen wir von den Netzentgelten über Umlagen und Steuern so viele Abgaben leisten, dass es für uns nicht bezahlbar ist. Gleichzeitig werden die abgeschalteten Windkraftanlagenbetreiber in Nordfriesland auf Kosten der Stromkunden entschädigt. Die Landespolitik in Schleswig-Holstein hat bereits erkannt, dass dies ökologisch und ökonomisch unsinnig ist. Die Bundespolitik hält hingegen daran fest, Windkraftanlagen abzuregeln und ein paar Kilometer weiter fossil Wärme zu erzeugen, die in dem Moment besser und kostengünstiger regenerativ erzeugt werden könnte.“ Diesen Irrsinn hat die Bundespolitik bis heute nicht abgestellt – es laufe schließlich der Netzausbau, der alle Engpässe beheben soll.

Ungenutzte Alternativen

Alternativen zum Netzausbau, wie beispielsweise die Errichtung von Batteriespeichern nahe an der Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren, werden nicht ernsthaft vorangetrieben. Auch die Abregelung von Einspeisespitzen getrennt nach Energieart, wie derzeit nach dem Energiewirtschaftsgesetz vorgesehen, sollte durch eine Abregelung auf der Grundlage regionaler Netzaspekte geändert werden. Eine Einspeisespitze bei einer Energieart sagt nämlich nichts darüber aus, ob diese geeignet ist, eine zeitgleiche Energieflaute in der anderen Energieart zu kompensieren. Dadurch kann eine bedarfsgerechte Bedienung der Nachfrage bewerkstelligt werden, ohne dass es einer weiteren Netzkapazität in überregionale Netze bedarf. Auch die von Stadtwerken (siehe oben) präferierten Power-to-Heat-Techniken bleiben aufgrund künstlich geschaffener rechtlicher Hindernisse ungenutzt. Stattdessen wird auf teure Zukunftsprojekte im Bereich von Power-to-Gas und insbesondere Wasserstoff verwiesen, die technisch nicht effizient sind und auch aus diesem Grund im Ergebnis wohl noch deutlich teurer werden als der jetzt schon unnötig teure Netzausbau. Bereits gebaute Kraftwerke, die aufgrund falscher Rahmenbedingungen nicht genutzt werden, fertig entwickelte und weltweit massenhaft verbaute Batteriespeicher, die hierzulande ebenfalls nicht genutzt werden und viele weitere bewährte Techniken und innovative Ideen beweisen, dass ein Netzausbau um jeden Preis nicht alternativlos ist.

Geschäftsentwicklungsplan wird zum Netzentwicklungsplan

Alle diese Aspekte berücksichtigen die Bundesbedarfspläne neben den ebenfalls nicht berücksichtigten Kostenfaktoren leider nicht. Dies verwundert wenig, wenn man bedenkt, dass die Bundesbedarfspläne im Ergebnis lediglich eine Fortschreibung der Szenariorahmen der Übertragungsnetzbetreiber und der daraus entstehenden Netzentwicklungspläne sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Übertragungsnetzbetreiber nur Szenarien im Bereich des Netzausbaus erstellen, die ihnen eine auskömmliche Rendite durch ebendiesen Netzausbau bescheren. Andere Szenarien wie dezentrale Stromspeicher, Power-to-Heat und andere Lösungen außerhalb des Geschäftsbetriebes der Übertragungsnetzbetreiber werden in diesen Szenarien natürlich ausgespart.

Die Rechnung zahlen wir

Schließlich darf auch bezweifelt werden, ob der ursprüngliche Grund für den Beginn des inzwischen ausufernden Netzausbaus – der Stromüberschuss durch Erneuerbare im Norden bei ungedecktem Strombedarf im Süden – tatsächlich noch besteht beziehungsweise nach Umsetzung der bereits begonnenen Maßnahmen noch bestehen wird. Berechnungen in den Netzentwicklungsplänen zu Folge erhöht sich der Bedarf an Strom in Bayern in der Zeit 2017 bis 2030 auf 15,2 GW. Durch den parallelen Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern wird sich aber allein im Bereich Photovoltaik die Eigenleistung dort im gleichen Zeitraum auf 20,7 GW erhöhen. Selbst vor dem Schreckgespenst Dunkelflaute ist Bayern gut gesichert. In Bayern stehen für diesen Fall 4,9 GW Gaskraftwerke bereit, die ihre Serviceleistung jederzeit bereitstellen können. Deshalb steht eher zu erwarten, dass die Stromüberschüsse aus Norddeutschland zukünftig durch die deutschen Energieunternehmen mit gutem Gewinn unter anderem nach Österreich weiterverkauft werden. Die Kosten der dafür zu verwendenden Stromtrassen haben wir Verbraucher schließlich bereits bezahlt.

Monitoringbericht Netzausbau der Bundesnetzagentur

Stromnetzstabilität: Bundesnetzagentur greift durch

Von Louis-F. Stahl

(7. August 2020) In den Monaten Januar, April und Juni 2019 stand Zentraleuropa mehrfach kurz vor einem Blackout, da in Deutschland deutlich weniger Strom in das Netz eingespeist wurde, als an der Strombörse gehandelt und verbraucht wurde.

Nur das vollständige Ausschöpfen der vorgehaltenen Regelenergie sowie Lastabwürfe von Großverbrauchern in Deutschland und Frankreich konnten Schlimmeres verhindern. Die Energiedepesche berichtete über die ersten Vorkommnisse dieser Art in den Monaten Januar und April 2019 ausführlich in „Kritische Zustände im Stromnetz“. Im Juni 2019 kam es erneut zu vergleichbaren Vorfällen. Die Bundesnetzagentur hatte daraufhin im Oktober 2019 gegen sechs Stromhändler förmliche Aufsichtsverfahren eingeleitet (siehe „Netzentgelte vor Gericht“) und machte eine missbräuchliche Unterdeckung von Stromhandelsbilanzkreisen als Ursache für die Netzfrequenzschwankungen aus. Stromhändler hatten Strom zu hohen Preisen an der Börse verkauft, ohne diesen zu beschaffen oder selbst zu produzieren.

Gegen die Unternehmen Energie Vertrieb Deutschland (EVD), Centrica, Danske Commodities, Optimax Energy und Statkraft hat die Behörde in den vergangenen Monaten nun offiziell „Rügen“ ausgesprochen. Dieses zahnlos wirkende Instrument der Behörde kommt einer Abmahnung gleich und ist zunächst mit keiner direkten Strafe verbunden. Mit Statkraft hat mindestens eines der gerügten Unternehmen gegen die Rüge Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingereicht.

Die Ermittlungen der Aufsichtsbehörde wegen widerrechtlicher und die Stromnetzstabilität gefährdender Marktmanipulationen wurden zudem ausgedehnt: Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, soll sich die Untersuchung inzwischen gegen 52 Stromhändler richten, die in 101 Handelssituationen unerlaubte Arbitragegeschäfte getätigt haben sollen.

Um unzulässige Arbitragegeschäfte zukünftig zu unterbinden, hat die Bundesnetzagentur in den vergangenen Monaten das Marktdesign mehrfach angepasst. Der Ausgleichsenergiepreis wird nunmehr unter Berücksichtigung des Börsenpreises ermittelt, sodass sich vorsätzliche Unterdeckungen von Bilanzkreisen nicht mehr lohnen sollen.

Netzfrequenzschwankungen: Verfahren gegen Spekulanten

Von Louis-F. Stahl

(14. Februar 2020) Die Bundesnetzagentur hat am 22. Oktober 2019 gegen sechs Unternehmen förmliche Aufsichtsverfahren eingeleitet. Die Behörde geht dem Anfangsverdacht nach, dass die sechs Stromhändler durch eine bewusste und missbräuchliche Unterdeckung ihrer Handelsbilanzkreise Regelleistung als billige „Ausgleichsenergie“ in Anspruch genommen haben, statt ihren Bedarf an der Strombörse regulär zu decken.

Im Juni 2019 kam es durch diesen „Regelenergie-Poker“ an drei Tagen zu bedrohlichen Zuständen im europäischen Stromnetz (siehe „Regelenergie-Poker gefährdet Netzstabilität“). Nach dem Ausschöpfen der eigentlich für Prognoseabweichungen und Notfälle vorgesehenen Regelleistung zum Ausgleich der missbräuchlichen Unterdeckung durch die Spekulanten, rettete nur das schnelle Handeln der Übertragungsnetzbetreiber Deutschland vor einem Blackout.

Die 6. Beschlusskammer der Bundesnetzagentur prüft nun im Rahmen von sechs Aufsichtsverfahren nach § 65 EnWG von Amts wegen, ob und in welcher Weise sie regulatorische Maßnahmen ergreifen wird (Az. BK6-19-448 bis

BK6-19-453).

Um unzulässige Arbitrage-Geschäfte zukünftig zu unterbinden, hat die Bundesnetzagentur bereits eine Reihe von Sofortmaßnahmen beschlossen. Bis zum 1. Juni 2020 plant die Behörde zusätzlich mit dem „Regelarbeitsmarkt“ ein

neues Marktdesign zu schaffen, dass die Schwächen des bisherigen „Mischpreissystems“ sowie des „Leistungspreissystems“ beseitigen soll.

In den letzten Monaten haben sich gleich mehrere kritische Frequenzabweichungen im Stromnetz ereignet. Über einen Vorfall im Januar 2019 wurde medial vielfach berichtet – über die weiteren Ereignisse bisher nicht. Ist Europa mehrfach nur knapp am Blackout vorbeigeschrammt?

Kritische Zustände im Stromnetz

In den letzten Monaten haben sich gleich mehrere kritische Frequenzabweichungen im Stromnetz ereignet. Über einen Vorfall im Januar 2019 wurde medial vielfach berichtet – über die weiteren Ereignisse bisher nicht. Ist Europa mehrfach nur knapp am Blackout vorbeigeschrammt?

Von Louis-F. Stahl

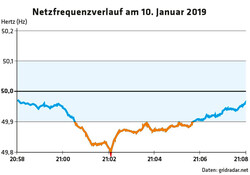

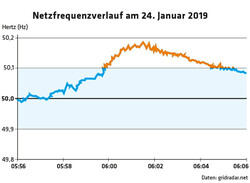

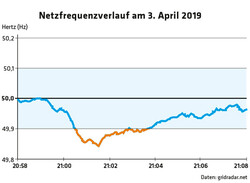

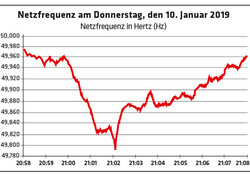

(4. Juli 2019) Blicken wir zunächst auf die Fakten: Bereits im Dezember 2018 führten Prognosefehler von Stromhändlern zu Zwangsabschaltungen von Stromgroßverbrauchern in Deutschland, wenige Wochen später sank am 10. Januar 2019 die Netzfrequenz bedrohlich unter das Limit von 49,8 Hz auf genau 49,79 Hz, konnte aber durch diverse Notmaßnahmen stabilisiert werden, nur um am 24. Januar mit knapp 50,19 Hz kurz am oberen Abschaltlimit vieler älterer Erzeugungsanlagen vorbeizuschrammen. Am 3. April ereignete sich erneut ein bemerkenswertes Unterfrequenzereignis mit im Minimum 49,84 Hz. Was ist los im Stromnetz?

Frequenzhaltung im Stromnetz

Bevor wir uns den vier Ereignissen im Detail widmen, sollte man sich zunächst vergegenwärtigen, dass die Bewältigung von Über- wie auch Unterfrequenzzuständen – also das Vorliegen eines Leistungsüberschusses oder eines Leistungsdefizites im Netz – die grundlegendsten Herausforderungen beim Betrieb von Stromnetzen sind. Um Stromerzeugung und Stromverbrauch im Netz planbar im Gleichgewicht zu halten, sind Stromhändler wie auch Stromproduzenten und Energieversorger verpflichtet, ihren Strom in Bilanzkreisen zu handeln. Mit Prognosen von Verbrauch und Erzeugung sowie den daraus resultierenden Bestellungen und sich ergebenden Fahrplänen für regelbare Kraftwerke wird im Voraus ein Gleichgewicht im Netz geplant.

Abweichungen vom Plan

Wie bei der Wettervorhersage – die im Übrigen sehr wichtig für die Prognose von Wind und Sonnenstrom ist – tritt eine Prognose jedoch niemals genau ein. Für diesen Regelfall wird durch die Strom-Übertragungsnetzbetreiber die sogenannte „Regelleistung“ ausgeschrieben. Die am Regelleistungsmarkt teilnehmenden Betreiber regelbarer Stromerzeugungsanlagen, wie beispielsweise flexibilisierte Biogasanlagen und Heizkraftwerke mit einem Wärmespeicher, werden dafür bezahlt, sich bereitzuhalten und bei Bedarf zusätzliche Leistung bereitzustellen (positive Regelleistung) oder die Stromerzeugung zu drosseln beziehungsweise die Stromerzeugung ganz einzustellen (negative Regelleistung). Alternativ zu Stromerzeugern können auch große Verbraucher Regelleistung erbringen, wenn ihr Stromverbrauch regelbar ist. Die Menge, der von den Netzbetreibern marktwirtschaftlich ausgeschriebenen Regelleistung, ist wiederum kein Zufall, sondern wird vorab genau geplant. Das Ziel aller dieser Bemühungen ist die Einhaltung einer Netzfrequenz von möglichst genau 50 Hz, wobei eine Abweichung von +/- 0,1 Hz im Regelbetrieb eingehalten wird und die maximal zulässige Abweichung mit +/- 0,2 Hz spezifiziert ist.

bdev.de/regelleistung

Grenzen der Steuerung

Wenn jedoch vom Fahrplan derart abgewichen wird, dass die Möglichkeiten der Regelleistung zum Ausgleich von Prognosefehlern überschritten werden, kann es sehr schnell kritisch werden. Unter 49,8 Hz sowie über 50,2 Hz schalten sich beispielsweise viele vor dem Jahr 2012 errichtete PV-Wechselrichter und BHKW sowie auch bestimmte Großverbraucher mit Synchronmaschinen schlagartig ab, was zu einer Kettenreaktion führen kann. Um diesem auch „50,2- und 49,8-Hz-Problematik“ genannten Problem entgegenzuwirken, wurden sogar tausende alte Anlagen vor Jahren aufwendig nachgerüstet, um im Falle einer Netzstörung nicht schlagartig abzuschalten, sondern bis hinunter zu 47,5 Hz und hinauf bis zu 51,5 Hz automatisiert gegen einen unmittelbar bevorstehenden Blackout netzstabilisierend zu wirken. Seit dem Jahr 2012 müssen alle neuen Erzeugungsanlagen diese stabilisierenden Eigenschaften bieten, um ans Netz gehen zu dürfen. Doch auch im großen Maßstab liegen für den Ernstfall Planungen in den Schubladen der regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber; beziehungsweise sind diese im Programmcode der Netzregler und von – an die Übertragungsnetze angeschlossenen – Großkraftwerken eingebaut, da menschliches Handeln zu langsam wäre.

bdev.de/50komma2herz

Erste Großstörung

Ob und wie die geplanten Maßnahmen in der Praxis funktionieren, zeigt sich jedoch nur sehr, sehr selten, denn wer möchte schon für eine Übung einen europaweiten Stromausfall riskieren? Wobei selbst ein „europaweiter Stromausfall“ im Ernstfall nicht zwangsläufig die Folge sein muss: Im Notfall trennt sich das Europäische Verbundnetz automatisch in kleinere Bereiche auf, so dass ein europaweiter Schwarzfall verhindert wird. Praktisch passiert ist dies bisher nur am 4. November 2006 um 22:10 Uhr. Bereits 40 Minuten später war die Krise bewältigt und Europa stromnetztechnisch wieder vereint. Dank guter Vorsorge und wohlüberlegter Notfallpläne, die sich als funktionierend erwiesen, hat selbst dieser bisher schwerste Störfall im europäischen Verbundnetz nicht zum häufig heraufbeschworenen „europaweiten Blackout“ geführt, an dem wir angeblich im Januar 2019 mal wieder nur knapp vorbeigeschrammt sein sollen, wenn man den Tageszeitungen oder Boulevardmagazinen Glauben schenken will.

bdev.de/blackout2006

Vorfall im Dezember 2018

Aber was war eigentlich passiert? Die jüngsten Ereignisse nehmen ihren Anfang am 15. Dezember 2018 zur Mittagszeit. Im deutschen Stromnetz fehlten 5 Gigawatt elektrische Leistung, was die Übertragungsnetzbetreiber veranlasste, über die kontrahierte Regelleistung hinaus abschaltbare Großverbraucher gemäß der in Deutschland geltenden „Verordnung zu abschaltbaren Lasten“ abzuschalten. Dieses absehbare und soweit normale Vorkommnis diente der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für einen Schauerartikel mit dem Titel „Der Tag, an dem der Strom knapp wurde“ zur Verteufelung erneuerbarer Energien und der Energiewende im Allgemeinen. Schuld für die Abschaltung einiger weniger Industrieverbraucher sollen der FAZ zu Folge Prognosefehler für Wind- und Photovoltaik-Strom gewesen sein.

Dass der Fehler jedoch in Wirklichkeit an anderer Stelle zu suchen ist, bringt der Artikel „Der grüne Sündenbock“ im Unternehmensblog des Direktvermarkters Next Kraftwerke auf den Punkt: Tatsächlich waren zum fraglichen Zeitpunkt die ausgeschriebenen Preise für Regelenergie mit rund 1,4 Cent/kWh so niedrig, dass Stromhändler lieber die Inanspruchnahme von Regelenergie in Kauf nahmen, als ihren Strom am regulären Handel für über 3,1 Cent/kWh zu beschaffen. Die für die Netzstabilität vorgehaltene Reserve wurde folglich aus Gier aufgezehrt und stand nicht für die unausweichlichen Prognosefehler von Stromerzeugern und Stromverbrauchern zur Verfügung. Ein Problem, das laut Next Kraftwerke inzwischen regelmäßig vorkommen soll.

Unterfrequenz im Januar 2019

Abseits von deutschen Scheindebatten über die Auswirkungen der Energiewende auf die Stromnetzstabilität ereignete sich am 10. Januar 2019 ein tatsächlicher Notfall im gesamteuropäischen Stromnetz: Die Netzfrequenz sank gegen 21:02 Uhr auf 49,789 Hz – dem tiefsten Stand seit dem großflächigen Stromausfall von 2006. Diese Unterschreitung der Normalfrequenz von 50 Hz hat einen europaweit koordinierten Notfallplan aktiviert, der das Stromnetz binnen weniger Minuten wieder stabilisierte. Die regulär bereitgehaltene Regelleistung war zu diesem Zeitpunkt bereits über mehrere Minuten zu 100 Prozent ausgeschöpft. Nur der sofortige automatische Lastabwurf von im Notfallplan definierten Großverbrauchern konnte Schlimmeres verhindern. Es musste jedoch lediglich die erste von mehreren Notfallplanstufen aktiviert werden, um das Stromnetz zu stabilisieren. Der Vorfall hat bewiesen, dass die in den letzten Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Bewältigung instabiler Netzzustände sinnvoll waren und praktisch effektiv sind.

bdev.de/notfallplan

Fehlende Informationen

Die Dachorganisation der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) will den Vorfall untersuchen, hat jedoch bisher noch kein Zwischenergebnis veröffentlicht. Eine Auswertung von Medienberichten und der Daten europaweiter Netzwerke wie gridradar.net zeichnet folgendes Bild: Als wahrscheinlichste Ursache kommt ein Zusammenkommen mehrerer Umstände in Betracht. Kurz vor dem Ereignis sollen in Spanien ein Kohlekraftwerk mit rund 140 MW sowie in Frankreich ein Atomreaktor mit 850 MW ungeplant vom Netz gegangen sein. Zudem ereignete sich der Vorfall zum Stundenwechsel, ein Zeitpunkt, der regelmäßig zu Frequenzabweichungen führt, da Kraftwerke, die in der kommenden Stunde nicht liefern wollen, bereits vom Netz gehen, während die in dieser Stunde für eine Lieferung kontrahierten Kraftwerke noch hochfahren. Direkt vor dem Einsacken der Netzfrequenz sollen in Thüringen die Speicherpumpen eines Pumpspeicherkraftwerkes mit 1.060 MW Nennleistung ungeplant aktiviert worden sein. Eine mögliche Ursache hierfür könnte ein Fehler in der Netzregelung des Übertragungsnetzbetreibers Tennet gewesen sein. Letztendlich konnte wohl durch den Lastabwurf von Industrieverbrauchern in Frankreich sowie durch die Aktivierung anderer Pumpspeicher in Deutschland die kritische Lage binnen weniger als einer Minute entschärft werden.

Überfrequenz im Januar 2019

Zwei Wochen später, am 24. Januar 2019 um 6 Uhr morgens, ereignete sich – wiederum genau zum Stundenwechsel – das Gegenteil: Die Netzfrequenz stieg auf bis zu 50,193 Hz, ebenfalls ein Extremwert, der bisher so im europäischen Verbundnetz noch nicht aufgetreten ist. Die Ursachen für dieses Vorkommnis sind bisher vollkommen unbekannt und es finden sich weder Medienberichte noch Statements der Übertragungsnetzbetreiber oder der ENTSO-E zu diesem denkwürdigen Ereignis. Öffentlich zugängliche Aufzeichnungen sind lediglich den Messdaten von gridradar.net und netzfrequenz.info zu entnehmen. Private Betreiber von PV-Wechselrichtern und BHKW mit einem Log aufgetretener Netzstörungen konnten das Ereignis gegenüber der Energiedepesche ebenfalls bestätigen.

Erneute Unterfrequenz im April 2019

Am Mittwoch, den 3. April 2019 wieder um 21 Uhr und wieder genau zum Stundenwechsel kam es laut dem Messnetzwerk gridradar.net erneut zu einer außergewöhnlichen Unterfrequenz von im Minimum 49,84 Hz. Wie auch bei dem Vorkommnis am 24. Januar fehlt für dieses Ereignis bisher jede Spur einer Ursache oder eine Stellungnahme der regelverantwortlichen Strom-Übertragungsnetzbetreiber.

Ein Fehler mit System

Die im Zusammenhang mit der starken Unterfrequenz des europäischen Verbundnetzes am 10. Januar 2019 in den Medien vielfach verbreitete Meinung, Europa sei bei genau diesem Ereignis nur knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt, ist sicher übertrieben. Die statistische Häufung historischer Über- und Unterfrequenzwerte in wenigen Wochen und Monaten sollte einem jedoch zu denken geben! Worin liegt die Ursache für diese Ereignisse? Auffallend ist, dass sich alle Vorkommnisse zum Stundenwechsel ereignet haben. Die Frage, die damit im Raum steht, lautet: Welche Gegenmaßnahmen sollten getroffen werden? Die Bereithaltung von mehr Regelleistung und eine Bepreisung der Regelleistung in einer Weise, dass diese nicht weiter zum Spielball der Stromhändler an den Strombörsen verkommt, wären erste, einfach und schnell durchführbare Maßnahmen. Im zweiten Schritt wäre zumindest die Fixierung auf Stundenkontrakte zu überdenken, da inzwischen der Stundenwechsel regelmäßig zu kleineren Ausreißern der Netzfrequenz führt.

Positive Wirkung dezentraler Anlagen

Das Problem ist folglich nicht, dass kleine dezentrale Stromerzeugungsanlagen das Netz mit „Zappelstrom“ belasten. Vielmehr wirken PV-Anlagen, BHKW aber auch Windkraftanlagen seit dem Jahr 2012, aufgrund der damals eingeführten erweiterten Anforderungen zur Frequenzhaltung, stabilisierend. Doch auch unabhängig von den in dezentralen Anlagen seitdem eingebauten Stabilisierungsprogrammen wirken diese Anlagen aufgrund ihres Einspeisevorrangs dämpfend und damit stabilisierend in Zeiten besonders starker Frequenzabweichungen bedingt durch die Stromhandelsgeschäfte zum Stundenwechsel – eben weil diese Anlagen auch zum Stundenwechsel unabhängig von den hektischen Börsengeschäften weiter Leistung bereitstellen.

Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen

Nachdem die FAZ im Dezember 2018 versuchte die Erneuerbaren und die Energiewende fälschlich als Sündenböcke zu stilisieren und die Medienlandschaft sich nach dem 10. Januar 2019 an einem Extremereignis abarbeitete, ist das Thema wieder in der Versenkung verschwunden. Bis zu diesem Artikel hat kein Medium, keine Behörde und kein Netzbetreiber alle vier Ereignisse in einen Kontext gerückt. Es wird Zeit, den Fehler im System nicht nur endlich zu bemerken, sondern auch abzustellen! Die Einschläge zu den Stundenwechseln im Stromnetz sind messbar, gut dokumentiert und die Extremereignisse häufen sich – nur darüber gesprochen wird nicht. Die Folge eines noch extremeren Ereignisses als am 10. Januar 2019 wäre aller Voraussicht nach zwar nicht der gerne kolportierte europaweite „Blackout“, aber möglicherweise ähnlich gravierend wie die Großstörung im November 2006.

Es bleibt die Frage: Warum fahren wir sehenden Auges auf diese Wand zu? Warum wird über das klar erkennbare Problem weder öffentlich debattiert noch etwas dagegen unternommen?

Europäisches Verbundnetz: Netzfrequenzeinbruch im Januar

Von Louis-F. Stahl

(24. April 2019) Am 10. Januar 2019 sank die Netzfrequenz im europäischen Stromnetz gegen 21:02 Uhr auf 49,789 Hz. Diese Unterschreitung der Normalfrequenz von 50 Hz hat einen europaweit koordinierten Notfallplan aktiviert, der das Stromnetz binnen weniger Minuten wieder stabilisierte.

Die regulär bereitgehaltene Regelleistung war zu diesem Zeitpunkt bereits über mehrere Minuten zu 100 Prozent ausgeschöpft.

Nur der sofortige automatische Abwurf von im Notfallplan definierten Großverbrauchern konnte Schlimmeres verhindern.

Die in den Medien vielfach verbreitete Einschätzung, Europa sei nur knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt, ist jedoch übertrieben. Es musste lediglich die erste von mehreren Notfallplanstufen aktiviert werden, um das Stromnetz zu stabilisieren.

Der Vorfall hat bewiesen, dass die in den letzten Jahren eingeleiteten Maßnahmen zur Bewältigung instabiler Netzzustände sinnvoll waren und funktionieren.

Als wahrscheinlichste Ursache kommt nach aktuellem Stand ein falsch eingestellter Netzregler des deutschen Netzbetreibers Tennet in Kombination mit dem Ausfall von Kraftwerken in Frankreich in Betracht. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen.

Netzausbau für Exporte und Kohle

Von Louis-F. Stahl

(28. Juni 2018) Wenn es um den Ausbau der Übertragungsnetze für Strom in Deutschland geht, sind sich Netzbetreiber, Bundesnetzagentur und Politik einig: „Der Netzausbau ist entscheidend für das Gelingen der Energiewende“, lautet das ewige Mantra. Das dies nicht uneingeschränkt stimmt, berichtete die Energiedepesche bereits (Heft 2/2017, S. 7). „Zwei von drei neuen Trassen dienen dem Transport von Kohlestrom“, konstatierte damals Claudia Kemfert.

Eine neue Analyse des gemeinnützigen „Think Tanks“ Agora Energiewende zeigt, dass 2017 die zwei kritischen Lastereignisse immer noch viel Raum für Exporte und Kohlestrom im Netz ließen.

Vom 16. bis 25. Januar 2017 ereignete sich eine sogenannte „Kalte Dunkelflaute“. Es wehte kaum Wind und auch die Sonne brachte keine Leistung. Gleichzeitig hatten die Verbraucher einen Bedarf von 72,8 bis 76,0 Gigawatt. Die verbleibenden Kraftwerke – inklusive Biomasse und Wasserkraft – erzeugten jedoch 80 bis 85 Gigawatt. Der Überschuss wurde in die Schweiz, nach Österreich und nach Frankreich exportiert. Diese Exporte waren Agora zu Folge auch der Anlass, weshalb die Übertragungsnetzbetreiber anordnen mussten, dass billige Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke in Nord- und Westdeutschland abgeregelt werden. An ihre Stelle traten andere fossile Kraftwerke in Süddeutschland.

Das zweite, von Agora untersuchte Ereignis, war das „Sturmtief Herwart“ am 28. und 29. Oktober 2017. Innerhalb dieses Zeitraumes deckten die Erneuerbaren bis zu 87,2 Prozent des deutschen Strombedarfs und die meisten Windkraftanlagen lieferten Höchstleistungen. Hier war – im Gegensatz zur kohlestromgeprägten Dunkelflaute – kein Netzeingriff notwendig. Und das, obwohl selbst die Kernkraftwerke im Süden, aufgrund negativer Strompreise an der Börse, ihre Leistung freiwillig drosselten. 33,1 Gigawatt Windstrom – vor allem aus Norddeutschland – und 10,3 Gigawatt Photovoltaikstrom konnten problemlos durch die Republik transportiert werden.

Kritisch zum Netzausbau äußerte sich kürzlich auch Josef Hasler in mehreren Interviews. Hasler ist Vorstandsvorsitzender des Stromanbieters N-Ergie, der über ein Tochterunternehmen auch Stromnetze betreibt. Statt Stromautobahnen für fossile Kraftwerke von Nord nach Süd auf Kosten der Verbraucher zu bauen, sollte laut Hasler besser die Flexibilisierung des Verbrauchs, der Ausbau von Speichern und ein Ausbau von Photovoltaik- sowie Windenergieanlagen erfolgen. Und zwar dort, wo der Strom verbraucht wird.

Netzausbau für Kohlestrom

(2. August 2017) Man ist sich gemeinhin einig, dass ein schneller Ausbau der Stromnetze eine Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende ist.

Das sei falsch, zeigt die Energiewissenschaftlerin Claudia Kemfert in ihrem neuen Buch „Das fossile Imperium schlägt zurück“: „Das deutsche Stromnetz ist das sicherste weltweit. Eine Überlastung der Netze droht nicht durch die erneuerbaren Energien, sondern durch die großen Mengen an konventioneller Energie, die trotz aller Klimaziele nach wie vor eingespeist werden – zwei von drei neuen Trassen dienen dem Transport von Kohlestrom. Gefahr für die Energiesicherheit droht allerdings durch die Abhängigkeit von Kohle-, Gas- und Ölstaaten, aus der wir uns durch einen zügigen Ausbau der erneuerbaren Energien lösen können. In Sachen Blackouts ist die Energiewende nicht die Ursache, sondern die Lösung des Problems. Wir sind also inzwischen um eine Erkenntnis reicher: Die neuen Trassen, die in der Energiewende-Diskussion eine so große Rolle spielen, sind allen heutigen Berechnungen nach unnötig. Den Netzbetreibern kommt es entgegen, dass man noch immer davon überzeugt ist, die Energiewende sei ohne einen Ausbau der Stromnetze gar nicht machbar. Der Netzausbau ist ungeheuer lukrativ: Die Betreiber erzielen garantierte Renditen in Höhe von bis zu 9,05 Prozent. Selbst wenn die Renditen wie geplant auf 6,91 Prozent gesenkt werden, sind sie noch immer unverhältnismäßig hoch. Wo sonst bekommt man derart üppige Renditen?“

132 Seiten, Taschenbuch ISBN-13: 978-3867745666, 14,90 Euro

Die gesamte "NordLink" wird mit 623 km die längste HGÜ-Verbindung Europas.

"NordLink" in Vorbereitung

(24. März 2015) Das Konsortium zum Bau der "NordLink" aus Statnett, TenneT und der KfW-Bank gab beim schweizerischen Technologiekonzern ABB Anlagen für über 900 Mio Dollar in Auftrag. ABB liefert für den Interkonnektor zwischen dem deutschen und dem norwegischen Stromnetz zwei HGÜ-Konverterstationen für 525 kV und 1.400 MW, eine bei Tonstad in Südnorwegen, die andere nahe Wilster in Norddeutschland. Dazu kommt das Kabelsystem aus 154 km See- und 54 km Landkabel für den deutschen Sektor.

Die gesamte "NordLink" wird mit 623 km die längste HGÜ-Verbindung Europas und soll ab 2020 Wind- oder Solarstrom aus Deutschland zu norwegischen Pumpspeicherkraftwerken transportieren. ABB hat die HGÜ-Technologie vor 60 Jahren entwickelt und mit ihr bisher 100 Projekte mit über 120.000 MW realisiert.

Intelligente Verteilnetze

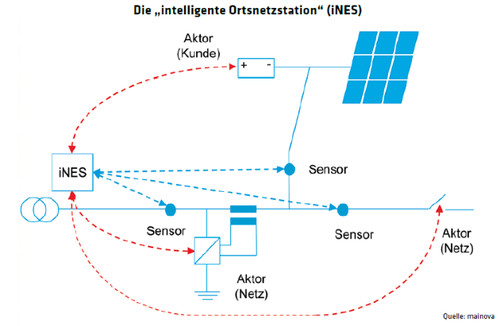

Die Verteilnetze sind das Nadelöhr der Energiewende, 97 Prozent der erneuerbaren Energien und über die Hälfte der gesamten Erzeugungskapazitäten bundesweit sind hier angeschlossen. Das Pilotprojekt iNES zeigt neue Wege zur Netzstabilisierung.

(1. Oktober 2014) Im Niederspannungsnetz unter den Straßen und zu den Häusern beträgt die Spannung 230 Volt bei Wechselstrom und 400 Volt zwischen den Außenleitern bei Drehstrom. Das örtliche Verteilnetz wird wiederum durch einen Trafo gespeist. Der Trafo transformiert die höhere Spannung im vorgelagerten Mittelspannungsnetz mit 10 bis 20 kV auf die im Verteilnetz benötigten 230 bis 400 Volt. Die Kabelquerschnitte sind auf ein reines Verbrauchsnetz ausgelegt. Die Spannung im Verteilnetz ist am höchsten direkt hinter der Trafostation und wird dann immer geringer bis zum entlegensten Verbraucher.

Einspeisung war nicht vorgesehen

Aber was passiert, wenn viel Strom in das Verteilnetz eingespeist wird, zum Beispiel durch ein Blockheizkraftwerk oder eine PV-Anlage? Der Strom kann nur ins Netz eingespeist werden, wenn er eine geringfügig höhere Spannung hat, als das Netz an der Einspeisestelle aufweist. Damit erhöht der eingespeiste Strom die Spannung im örtlichen Verteilnetz. Das kann teilweise ein erwünschter Effekt sein. Denn die Spannung wird dann an den vom Trafo entfernten Enden im Verteilnetz durch die Einspeiser zusätzlich stabilisiert.

Eine unzulässig überhöhte Netzspannung durch dezentrale Einspeisung ist durch den vorgeschriebenen sogenannten NA-Schutz unmöglich. Sie unterbricht die Einspeisung, wenn anderenfalls die Spannung im Stromnetz zu hoch würde. Was genau in den Netzen abläuft, das weiß der Versorger meist gar nicht. Denn die Spannung im Netz wird nicht kontrolliert, gemessen oder gar stabilisiert. Es gibt aber auch schon regelbare Ortsnetztransformatoren mit Fernüberwachung. Hier wird die Spannung im Verteilnetz gemessen und der Ortsnetztrafo reagiert auf diese Messung. Noch weiter geht der im folgenden dargestellte Ansatz: Hier wird gemessen und dezentral im Verteilnetz auf die Messung reagiert.

Gestatten, iNES

Im iNES-Projekt haben sich die Unternehmen Mainova, SAG und Bilfinger mit der bergischen Universität zusammengefunden.

Die Spannung in zwei Testnetzen wurde an mehreren Punkten gemessen: einem ländlichen Netz mit großen PV-Anlagen und einem städtischen dicht vernetzten Netz mit PV-Einspeisung.

Die Spannung im Verteilnetz wird gemessen. Sofern erforderlich wird eine zusätzliche Spannungsregelung aktiviert. Auch kann die PV-Einspeisung unterbrochen werden.

Ferner wurden in die Netze zusätzliche Spannungsregelungen eingebaut, um überhöhte Spannungen im Netz zu stabilisieren. Eine intelligente Ortsnetzstation steuert diese zusätzlichen Spannungsregelungen. Wenn selbst die zusätzlichen Regelungen nicht ausreichen, werden wie bisher PV-Anlagen abgeregelt, um das Verteilnetz zu schützen.

Die Technik ist da

Smart Meter oder steuerbare Verbraucher spielen hier noch keine Rolle. Damit gibt es auch kein Datenschutzproblem. Aber natürlich lässt sich das System in diese Richtung erweitern. Die für iNES notwendige Technik wurde in dem Projekt entwickelt und steht jetzt allen Netzbetreibern zur Verfügung. Das Interesse der Netzbetreiber ist allerdings noch gering. Denn mit einem einfachen Leitungsnetzausbau lässt sich einfacher Geld verdienen.

Eine Frage der Regulierung

Der Vorteil der intelligenten Steuerung liegt auf der Hand: Die Spannung im Verteilnetz ist stabiler als vorher, das Netz braucht nicht kostspielig ausgebaut zu werden und kann dennoch die Einspeisung von PV und BHKW besser aufnehmen. Der Um- und Ausbau der Verteilnetze mit intelligenter Technik könnte die Kosten gegenüber dem konventionellen Netzausbau halbieren, wenn der Gesetzgeber entsprechende Anreize setzen würde.

Aufgrund des Zeitverzugs, mit der die Regulierung Anreize für Investitionen in den Nieder- und Mittelspannungsebenen setzt, herrscht aktuell Investitionszurückhaltung.

Wichtiger Schritt beim Netzausbau

(7. August 2014) Die Bundesnetzagentur hat den ersten Antrag auf Bundesfachplanung für eine Leitung aus dem Bundesbedarfsplangesetz erhalten. Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat die Antragsunterlagen für den Bau der geplanten Höchstspannungsleitung von Bertikow in Brandenburg nach Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Das sei ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des dringend notwendigen Netzausbaus, so Jochen Homann, der Präsident der Bundesnetzagentur. Bei der geplanten Leitung handelt es sich um das Vorhaben Nr. 11 aus dem Bundesbedarfsplangesetz. Mit der 30 km langen Freileitung soll eine bereits bestehende 220kV- durch eine 380kV-Höchstspannungsleitung ersetzt werden.

Das ist notwendig, weil die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in den Regionen Uckermark und Vorpommern in den kommenden Jahren deutlich ansteigen wird. Die Bundesnetzagentur ist für das nun beginnende Planungs- und Genehmigungsverfahren zuständig, da es sich um ein länderübergreifendes Vorhaben handelt. Zur öffentlichen Antragskonferenz, die vermutlich Ende September stattfinden wird, lädt die Bundesnetzagentur Behörden, Gemeinden, Verbände und die Bürger ein, damit sie sich aktiv an der Suche nach einem geeigneten Trassenkorridor beteiligen können.

Ziel der Bundesfachplanung ist es, einen 500 bis 1.000 m breiten Trassenkorridor festzulegen. Der konkrete Trassenverlauf innerhalb dieses Korridors wird erst im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren, für das ebenfalls die Bundesnetzagentur verantwortlich ist, festgelegt. Sobald die Agentur die Vollständigkeit der Antragsunterlagen bestätigt hat, werden diese unter www.netzausbau.de/vorhaben11 veröffentlicht. Mehr Informationen zur Bundesfachplanung stehen unter www.netzausbau.de/bfp sowie unter www.youtube.com/netzausbau zur Verfügung.

Die Verteilnetze sind das Nadelöhr der Energiewende

Intelligentes Verteilnetz halbiert Kosten des Netzausbaus

(25. Juni 2014) Die Verteilnetze sind das Nadelöhr der Energiewende, 97% der erneuerbaren Energien und über die Hälfte der gesamten Erzeugungskapazitäten bundesweit sind hier angeschlossen.

Aufgrund des Zeitverzugs, mit der der Regulierer in der Anreizregulierung die Investitionen in der Nieder- und Mittelspannung anerkennt, herrscht aktuell aber Investitionszurückhaltung. Der Um- und Ausbau der Verteilnetze mit intelligenter Technik halbiert die Kosten gegenüber dem konventionellen Netzausbau, den die Deutsche Energieagentur (dena) in ihrer Verteilnetzstudie bis 2020 mit 27,5 Mrd Euro beziffert. Der Verband kommunaler Unternehmen fordert bessere Investitionsbedingungen für den Verteilnetzausbau.

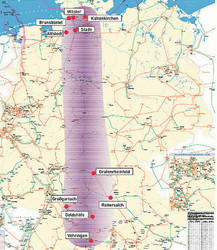

"SUED.LINK" in Arbeit

(25. Oktober 2013) Die beiden Stromnetzbetreiber TenneT und TransnetBW beginnen mit der konkreten Planung für die 800 km lange Gleichstromverbindung namens "SUED.LINK". Damit fällt der Startschuss für Deutschlands größtes Energieinfrastrukturprojekt der Energiewende.

Die Leitung soll ab 2022 Windstrom von Schleswig-Holstein in die verbrauchsstarken Regionen nach Bayern und Baden-Württemberg transportieren. Sie werde die Versorgung der Region mit Energie sichern, wann immer Erzeugung aus Kohle oder Kernkraft vom Netz geht, hieß es.

Das Gemeinschaftsprojekt besteht derzeit aus zwei Einzelvorhaben: eine Verbindungen von Wilster bei Hamburg nach Grafenrheinfeld bei Schweinfurt und eine weitere von Brunsbüttel nach Großgartach in Baden-Württemberg. Beide Vorhaben sind Teil des Bundesnetzplans. Noch vor der Antragsstellung bei der Bundesnetzagentur wollen TenneT und TransnetBW mögliche Korridore mit der breiten Öffentlichkeit diskutieren.

Netzplan in der Kritik

(13. Juni 2013) Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) kritisiert das Bundesbedarfsplangesetz für Stromnetze, über das im Bundesrat abgestimmt wird, und hat zugleich bei der EU Beschwerde eingelegt. Die Planungen seien überzogen und widersprächen europäischen Umweltvorschriften, hieß es. Der Netzausbau gehe weit über den tatsächlichen Bedarf hinaus und sei viel zu stark auf den Bau von Windparks in Nord- und Ostsee ausgerichtet. Der Ausbau der Onshore-Windenergie, insbesondere in Süddeutschland, sei dagegen nur ungenügend berücksichtigt.

Zugleich dienten die geplanten Stromnetze nicht vorrangig dem Ausbau erneuerbarer Energien, sondern vor allem dem europäischen Stromhandel und der besseren Auslastung fossiler Kraftwerke, so der Verband. Außerdem seien Alternativen mit geringeren oder anderen Ausbau der Netze bei der Strategischen Umweltprüfung der Bedarfspläne nicht berücksichtigt worden, weshalb der BUND bei der EU-Kommission Beschwerde eingelegt habe.

2012 hatte der Verband bei der Bundesnetzagentur zwei Stellungnahmen eingereicht und Alternativen vorgeschlagen. Diese hätten die Netzbetreiber und die Bundesnetzagentur aber ignoriert, so der BUND. Zudem habe die Bundesnetzagentur einen Umweltbericht zu den Ausbauplänen erstellt, ohne ihrer gesetzlichen Pflicht zur Vorsorge vor möglichen negativen gesundheitlichen Auswirkungen nachzukommen, vor allem beim Schutz der Anwohner vor elektromagnetischen Feldern entlang der Trassen.

Der Bundestag hat den Bundesbedarfsplan zum Ausbau des Höchstspannungsnetzes beschlossen.

Netzausbau besiegelt

(2. Mai 2013) Der Bundestag hat mit dem "Zweiten Gesetz über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus" den Bundesbedarfsplan zum Ausbau des Höchstspannungsnetzes in Deutschland beschlossen.

Das Gesetz dient der Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren für Ausbauvorhaben auf Übertragungsnetzebene. Die Bundesnetzagentur ist erstmalig außer für die Trassenplanung für die Planfeststellung zentraler Leitungsprojekte zuständig.

Nun müssen die Bundesländer der Verordnung am 7. Juni noch im Bundesrat zustimmen, dann könnten in diesem Jahr bereits erste Anträge der Netzbetreiber für die Bundesfachplanung, der früheren Raumordnung, gestellt werden.

Fixiert sind die 36 Vorhaben, die im Netzentwicklungsplan Strom 2012 bestätigt wurden. Dabei geht es um 2800 km neue und um die Aufrüstung von 2900 km bestehenden Leitungen.

Der konkrete Verlauf der Leitungen sowie die Standorte von Nebenanlagen wie Konverter werden in den nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren ermittelt.

Netzausbau: NEP übergeben

(14. Dezember 2012) Die Bundesnetzagentur hat den von ihr bestätigten Netzentwicklungsplan Strom 2012 (NEP) samt zugehörigem Umweltbericht ans Bundeswirtschaftsministerium übergeben. Die Dokumente sind unter www.netzausbau.de zu finden. Zentrale Bausteine sind Leitungen, die per Höchstspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) den im Norden erzeugten Windstrom in die Verbrauchszentren im Westen und Süden transportieren sowie Optimierungs-, Verstärkungs- und Ausbaumaßnahmen, die für ein sicheres Übertragungsnetz in 2022 erforderlich sind.

Die Bundesnetzagentur übernahm nicht alle von den vier Übertragungsnetzbetreiber vorgeschlagenen Maßnahmen, z. B. wurden nur drei von vier HGÜ-Korridoren bestätigt. Insgesamt wurden die 74 vorgeschlagenen Maßnahmen auf 51 reduziert. Übrig blieben 49 Leitungen und zwei Seekabel, alle zu errichten bis spätestens 2022. Damit müssen in den nächsten Jahren um die 2800 km neuer Stromleitungen errichtet werden, der Großteil in HGÜ, auf weiteren 2800 km werden bestehende Leitungen aufgerüstet.

Die Bundesregierung wird nun auf Grundlage des NEP den Entwurf für das Bundesbedarfsplangesetz erstellen. Der BDEW begrüßte, dass die vordringlichsten Stromleitungstrassen im ersten Schritt festgelegt wurden, und die bislang noch nicht enthalten Trassen in einem zweiten Schritt überprüft und priorisiert werden sollen. Er appelliert ebenso wie der VKU an die Politik, nun auch den Um- und Ausbau des Verteilnetzes voranzutreiben.

Netzentwicklungsplan: Beteiligung erledigt

(13. Dezember 2012) Die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Netzentwicklungsplan Strom 2012 samt Umweltbericht sei abgeschlossen, so die Bundesnetzagentur. Der Entwurf des Netzentwicklungsplans enthält alle Ausbaumaßnahmen, die aus Sicht der Übertragungsnetzbetreiber bis 2022 für eine sichere Stromversorgung notwendig sind, der Umweltbericht dokumentiert deren Umweltauswirkungen. Beide Dokumente konnten unter www.netzausbau.de eingesehen werden, zudem führte die Netzagentur bundesweit sechs Infotage durch.

Es lägen mehr als 2.700 Stellungnahmen vor, so die Agentur. Neben Behörden, Verbänden und Unternehmen hätten in den acht Wochen viele Privatpersonen Stellung genommen, besonders aus Gegenden, in denen die Übertragungsnetzbetreiber konkrete Eingriffe vorhaben. Viele Stellungnahmen beschäftigen sich mit Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch neue Leitungen, dem Risiko eines Wertverlusts von Immobilien und der Gefährdung durch elektrische sowie magnetische Felder.

Die Bundesnetzagentur wertet nun die Stellungnahmen aus, beide Dokumente werden nochmals überarbeitet. Der überarbeitete Netzentwicklungsplan wird dann der Regierung als Entwurf für einen Bundesbedarfsplan vorgelegt.

Falscher Ansatz beim Netz?

(24. Juli 2012) "Spiegel Online" berichtet über eine Analyse der beiden Wissenschaftler Lorenz Jarass und Gustav Obermair, die seit vielen Jahren die Wirtschaftlichkeit der deutschen Stromnetze prüfen und den Netzentwicklungsplan der Übertragungsnetzbetreiber begutachteten. Ihr Fazit: Der ÜNB-Plan sei ein Armutszeugnis, überteuert, ineffizient und in Teilen sogar rechtswidrig.

Die Wirtschaftlichkeit werde völlig außer Acht gelassen. Es würden viel zu viele Leitungen geplant, was die Bürger enorm belaste. Die Netze sei so geplant, dass sie zu jedem erdenklichen Zeitpunkt jede erdenkliche Menge an Strom aufnehmen könnten, statt so viel, wie wirtschaftlich zumutbar sei. In Folge dessen würde Deutschland viel zu viel Strom produzieren und halb Europa mit billigem Strom fluten.

Es brauche eine klare Priorisierung der vorgeschlagenen Trassen und den eindeutigen Nachweis der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit

Umwelthilfe kritisiert Netzbetreiber

(13. Juli 2012) Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wirft den Übertragungsnetzbetreibern vor, sie wollten ein Stromnetz, dass zwar die Energiewende ermögliche, aber auch die Rückkehr zu einem zentralistischen Stromsystem auf Basis großer Kohlenkraftwerke. Es brauche eine klare Priorisierung der vorgeschlagenen Trassen und den eindeutigen Nachweis der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit jeder Trasse, sonst sei eine Akzeptanz in der Bevölkerung nicht zu erreichen.

Die Betreiber wollten so viel Netz wie möglich statt so viel wie nötig, so die DUH. Dazu hätten sie das außergewöhnlich windreiche Jahr 2007 als Basis ihrer Berechnungen gewählt, nicht berücksichtigt, dass nie alle EE-Anlagen gleichzeitig einspeisen, und auch keinen reduzierten Netzausbaubedarf analysiert, bei dem man auf die absolute Spitzeneinspeisung verzichtet.

So reduziere sich der Netzausbaubedarf um 10%, wenn auf nur 2% der im Jahr von Windrädern erzeugten Stromenge verzichtet werde, so die DUH. Zudem gebe es im Entwurf der Netzbetreiber nur wenige Hinweise auf Bemühungen zur Einsparung von Übertragungskapazitäten. Die DUH-Stellungnahme ist im Bereich "Pressemitteilung" unter www.duh.de zu finden.

Netzausbau: Windbranche baut eigene Leitungen

(16. Juni 2012) Um Zwangsabschaltungen von Windparks wegen fehlender Leitungen zu verhindern, will die Windkraftbranche nun selber Stromnetze bauen und diese auch betreiben, so der Bundesverband Windenergie. Konkret geht es um Erdkabel für die 110-Kilovolt-Ebene im Norden.

Weil diese ungeeignet für den Abtransport in die Verbrauchsschwerpunkte des Südens sind, sollen 200 bis 300 Megawatt Windenergie gebündelt und zur 380-Kilovolt-Höchstspannungstrasse übertragen werden. Dabei soll allerdings das sogenannte n-1-Kriterium entfallen: Bei einem Ausfall der Leitung steht also keine Absicherung zur Verfügung.

Gerade im Norden steigt dank immer mehr Bürgerwindparks die Bereitschaft zum eigenen Netzausbau. Auch die geplante Zahlung von 40.000 Euro pro Trassenkilometer an Kommunen, durch die eine 380-kV-Trasse laufe, sei ein richtiger Weg. Die Optimierung bestehender Leitungen durch Hochtemperaturseile könne zudem den Ausbaubedarf deutlich verringern und um bis zu acht Jahre beschleunigen.

Netzplan vorgestellt

(14. Juni 2012) Bei einem Besuch von Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Rösler und Bundesumweltminister Altmaier legte die Bundesnetzagentur in Bonn den Entwurf der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) für den ersten nationalen Netzentwicklungsplan Strom vor. Dieser sei ein zentraler Schritt zur Umsetzung der Energiewende, so Behördenchef Jochen Homann.

Er enthalte alle Maßnahmen, die aus ÜNB-Sicht innerhalb der nächsten zehn Jahre für ein sicheres Übertragungsnetz erforderlich seien und sei auf Basis des von der Bundesnetzagentur Ende 2011 genehmigten Szenariorahmens erstellt worden.

Schwerpunkt der Netzverstärkungen und Neubaumaßnahmen seien leistungsstarke Nord-Süd-Leitungen, um die verbrauchsstarken und vom Kernenergieausstieg besonders betroffenen Regionen in Südwestdeutschland mit dem durch den Zubau an Windenergie geprägten Norddeutschland zu verbinden.

Dabei spiele neben der Optimierung und Verstärkung des Bestandsnetzes u. a. auch der Einsatz innovativer Technologien wie der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung eine wichtige Rolle. Nun startet eine erste öffentliche Konsultation des Entwurfs. Der Bund der Energieverbraucher e.V. hat alle Verbraucher zur Beteiligung an der Konsultation aufgerufen. www.netzentwicklungsplan.de

Die vier großen Übertragungsnetzbetreiber tricksten bei den Investitionskosten für den Netzausbau, so Ulrich Kelber, der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion. Sie würden "maßlos übertreiben", um die nächsten Erhöhungen bei den Netzentgelten zu rechtfertigen. Ihre Zahlen seien wahrscheinlich mindestens doppelt so hoch wie die tatsächlichen Zusatzkosten, so Kelber, nun müssten die echten Zahlen auf den Tisch.

Die Netzbetreiber TenneT, Amprion, 50Hertz und TransnetBW hatten in ihrem Entwurf des Netzentwicklungsplan die notwendigen Investitionen auf rund 20 Mrd Euro beziffert. Vorgesehen sind u. a. vier neue Stromautobahnen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt quer durch Deutschland Richtung Bayern und Baden-Württemberg.

Pressemitteilung der Deutschen Umwelthilfe vom 30.05.2012: Netzentwicklungsplan Strom: jetzt mitmachen!

ie Bundesnetzagentur hat einen Bericht über den Zustand der Stromnetze veröffentlicht.

Strommaste sind über 50 Jahre alt

(2. November 2011) Die Bundesnetzagentur hat einen Bericht über den Zustand der Stromnetze veröffentlicht.

Laut Bericht sind die Höchstspannungsmaste 220 Vol im Schnitt über 50 Jahre alt, (Grafik aus Bericht Seite 33), die ältesten Masten sind sogar über 85 Jahre alt. Zwar sind die 380 kV-Maste mit 37 Jahren deutlich jünger (Stand 2009), jedoch gibt es auch hier Maste, die 70 bis 85 Jahre alt sind. Bei den Transformatoren liegt das Durchschnittsalter bei 32 Jahren. Der Bund der Energieverbraucher e.V. kritisiert, dass die Netzbetreiber die Netzgelte in Höhe von über 15 Milliarden Euro jährlich zwar von den Verbrauchern verlangen, dafür aber zu wenig in die Erneuerung der Netze investieren.

Der Bericht stellt auch die aktuell in Bau befindlichen neuen Leitungstrassen dar.

Netzbetreiber planen neue Trassen

(26. September 2011) Die deutschen Netzbetreiber Milliarden in neue Stromtrassen investieren. Tennet, 50 Hertz, Amprion und die Transportnetzsparte von EnBW planten dazu drei Leitungen quer durch Deutschland, berichtet die Financial Times.

Tennet plane eine 900 km lange Trasse von Nord- nach Süddeutschland, die mehrere Milliarden Euro kosten soll. 50 Hertz wolle rund 1 Mrd Euro in eine 600 km lange Leitung aus dem Raum Magdeburg ins Rhein-Main-Gebiet investieren. Bis alle Genehmigungen vorlägen und gebaut werden könne, vergingen aber noch gut acht Jahre, so die Zeitung.

Eine von Amprion und EnBW geplante Leitung aus dem Rheinland in den Raum Stuttgart könne bis zu 1 Mrd Euro kosten. Hintergrund: Im Juni 2012 müssen die Netzbetreiber der Bundesnetzagentur ihren Entwurf des Netzentwicklungsplans vorlegen, in dem die Stromautobahnen eine zentrale Rolle spielen.

Der Bund der Energieverbraucher e.V. begrüßt den Leitungsbau als längst überfällig. Seit Jahren zahlen die Stromverbraucher rund 17 Milliarden jährlich für das Leitungsnetz. Wenn jetzt endlich neue Leitungen gebaut werden, so besteht keinerlei Anlass, dies als Geschenk der Netzbetreiber darzustellen.

Spannungsebenen

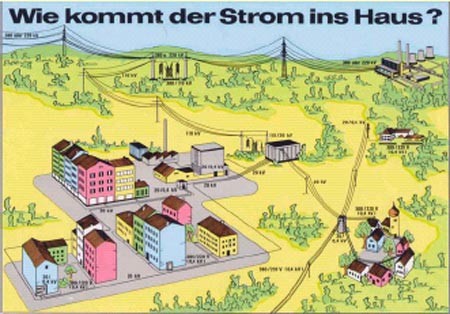

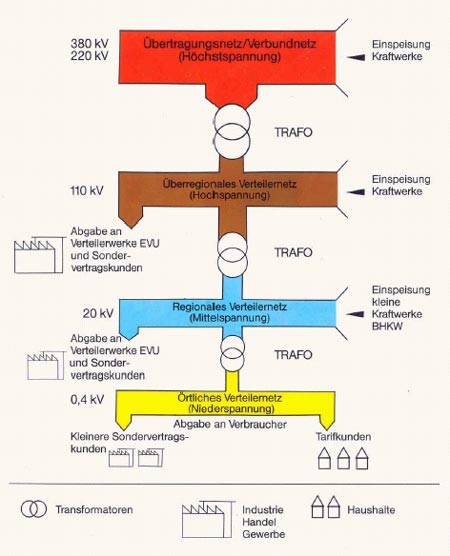

(11. Juli 2011, aktualisiert 7. September 2011) Das deutsche Stromnetz besteht aus vier Ebenen (siehe auch "Wie kommt der Strom ins Haus").

In der obersten Ebene, den überregionalen Übertragungsnetzen, wird der Strom mit einer Höchstspannung von 380 beziehungsweise 220 Kilovolt von den Großkraftwerken über große Entfernungen zu den Verbrauchsschwerpunkten übertragen – auch zu den europäischen Nachbarn.

Die zweite Ebene decken die Verteilnetze der regionalen Stromversorgungsunternehmen ab. Sie verteilen den Strom mit einer Spannung von 110 Kilovolt (Hochspannung) in einem größeren Gebiet und versorgen die Großindustrie.

Ebene drei sind die lokalen Netze (Mittelspannung mit weniger als 110 Kilovolt), die Industrie und Gewerbe versorgen.

Die unterste Spannungsebene (Niederspannung mit weniger als 1 Kilovolt) ist für die Versorgung von Haushalten und kleinerem Gewerbe zuständig. Die verschiedenen Spannungsebenen sind durch Umspannwerke miteinander verbunden. Hier wird die Spannung in eine höhere und niedrigere Spannung umgewandelt.

Höchstspannungsnetze

Früher gehörten die Höchstspannungsnetze den vier großen Stromkonzernen E.on, RWE, Vattenfall und EnBW. Das hat sich geändert:

- 40 Prozent des Übertragungsnetzes gehörte zum E.on-Konzern. Am 4.5.2009 wurde die E.on Netz umbenannt in transpower GmbH und aufgrund einer Auflage der EU-Wettbewerbskommission am 1. Januar 2010 an die niederländische Stromnetzbetreiber Tennet veräußert. Auch der Name Transpower wurde damit verändert in Tennet T TSO.

- RWE: Das Höchstspannungsnetz von RWE firmiert unter dem Namen Amprion. RWE hat 74,9 % seines Netzbetreibers Amprion an ein Konsortium institutioneller Finanzinvestoren aus der Versicherungswirtschaft und von Versorgungswerken unter Führung der Commerzbank-Tochter Commerz Real AG verkauft. Beteiligt sind Gesellschaften der Munich Re und Ergo, vertreten durch Meag, Swiss Life, Talanx und ärztliche Versorgungswerke aus Westfalen-Lippe und Brandenburg. Der Kaufpreis lag bei einer Milliarde Euro. Die vor einem Jahr ausgegliederte Dortmunder Amprion betreibt ein 11.000 km langes Hochspannungsnetz in West- und Süddeutschland. RWE bleibt mit 25,1% an Amprion beteiligt und wird außerdem dem über das Konsortium auch noch einen indirekten Anteil an Amprion von 10,8% halten. Auch die Commerz Real AG hält zunächst noch 13% an Amprion. Diese beiden vorübergehend gehaltenen Anteile werden kurzfristig an weitere Investoren verkauft.

- Am 5. Januar 2010 wurde die Vattenfall Transmission in 50Hertz Transmission GmbH, kurz 50Hertz, umbenannt. Seit 19. Mai 2010 hat 50Hertz neue Anteilseigner. Der belgische Übertragungsnetzbetreiber Elia hält 60 Prozent der Anteile am Unternehmen. 40 Prozent sind im Besitz des australischen Infrastrukturfonds Industry Funds Management (IFM).

- EnBW prüft den Verkauf seines Übertragungsnetzes.

3.500-Kilometer-Loch im Netz?

(16. Oktober 2010, geändert 13. Dezember 2010) Im deutschen Stromnetz fehlen 3.500 Kilometer Hochspannungsleitungen, heißt es in der zweiten Netzstudie der Deutschen Energie-Agentur (dena), die im November 2010 vorgestellt wurde. Um die Lücken bis 2020 zu schließen, müssten etwa sechs Milliarden Euro investiert werden, so die dena.

Bei ihrer ersten Studie 2005 hatte die Agentur noch von einer Lücke von gerade mal 850 Kilometern gesprochen. Wegen des schnellen Ausbaus der erneuerbaren Energien sei dieser Wert überholt. Außerdem seien von den einst geforderten 850 Kilometern bislang weniger als 100 Kilometern realisiert worden.

Der Wiesbadener Prof. Lorenz-Jarass hält die Ausbauzahlen der dena für unbewiesen. Er fordert absolute Priorität für Ökoenergie im Stromnetz.

Ein europäisches Supergrid mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung ist überfällig.

Mit Gleichstrom in die Zukunft

Der Strom wird knapp. Regenerative Energien müssen her. Wind- und Sonnenstrom aus sonnenintensiven Regionen im mittleren Osten und Nordafrika ist deutlich kostengünstiger als Elektrizität aus Mitteleuropa. Bereits eine Fläche von 110 mal 110 Kilometer in der Wüste reichen, um 100 Prozent des europäischen Energiebedarfs zu decken. Ein europäisches Supergrid mit Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung ist überfällig.