Klimawandel

Eine einzige Generation hat die Welt in die Klimakatastrophe geführt. Und nur noch eine einzige Generation lang haben wir Zeit, die Auslöschung der Spezies Mensch abzuwenden. Wir berichten über ein aufrüttelndes Buch von David Wallace-Wells, einem Journalisten aus New York.

Klimakatastrophe: Der Planet schlägt zurück

Eine einzige Generation hat die Welt in die Klimakatastrophe geführt. Und nur noch eine einzige Generation lang haben wir Zeit, die Auslöschung der Spezies Mensch abzuwenden. Wir berichten über ein aufrüttelndes Buch von David Wallace-Wells, einem Journalisten aus New York.

Von Aribert Peters

(2. Juli 2019)

„Ich verspreche Ihnen, dass es schlimmer ist als Sie denken“, schreibt Wallace-Wells. Dieses Buch erschreckt und erschüttert. Es hat mich und viele Menschen verändert, mir die Unschuld des Nichtwissens genommen. In den vergangenen 30 Jahren haben wir bereits so viel Kohlenstoff verbrannt, dass große Teile des Planeten bis zum Ende des Jahrhunderts unbewohnbar sein werden.

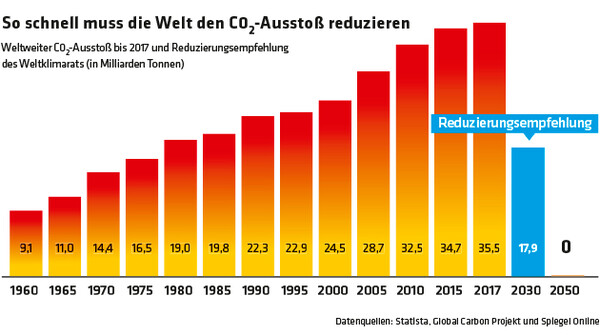

Um das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten, die globale Erwärmung auf „deutlich unter 2 Grad Celsius“ zu begrenzen, müssten die globalen CO2-Emissionen künftig dramatisch reduziert werden. Milliarden von Menschen müssten ihren Lebensstil unmittelbar ändern, um die bevorstehende Apokalypse zu verhindern. Aber das geschieht nicht und die Chancen dafür, dass das Nötige passiert, sind gering. Wir wollen nicht sehen und uns vorstellen, was jenseits der Zwei-Grad-Grenze passieren wird. Wallace-Wells öffnet uns die Augen.

Das im Februar 2019 veröffentlichte Buch „The Uninhabitable Earth“ basiert auf dem vielbeachteten gleichnamigen Essay von David Wallace-Wells, das im Juli 2017 im „New York Magazine“ publiziert und unter dem Titel „Der Planet schlägt zurück“ ins Deutsche übersetzt sowie im Meinungsmagazin „der Freitag“ veröffentlicht wurde.

Wallace-Wells schreibt: „Der Text ist das Ergebnis von Dutzenden Interviews mit Klimatologen und Wissenschaftlern. Er berücksichtigt Hunderte Studien und Aufsätze zum Klimawandel. Was Sie hier lesen, ist – nach bestem Wissen und Gewissen – eine Darstellung, worauf unser Planet zusteuert, wenn wir nicht aggressiv gegensteuern. Es ist unwahrscheinlich, dass alle Szenarien vollständig eintreten werden. Vor allem weil die absehbaren Zerstörungen uns aus jeder Bequemlichkeit reißen werden. Dennoch: die Szenarien sind die Zukunft, nicht das heutige Klima. Dabei ist die Gegenwart des Klimawandels erschreckend genug.“

„Ganz egal, wie gut informiert Sie sind, ausreichend alarmiert sind Sie nicht. Einer der Gründe dafür ist die zaghafte Sprache wissenschaftlicher Wahrscheinlichkeiten. Wissenschaftler betreiben ihre Forschung so penibel und gewissenhaft, dass sie nicht mehr deutlich machen können, wie groß die Gefahr wirklich ist“, so Wallace-Wells. Und er beschreibt mit klaren Worten, was die Kohlenstoffverbrennung für Folgen haben wird.

Klimaschutz-Abkommen wirkungslos

Das Kyoto-Protokoll ist wirkungslos: Seit es vor 20 Jahren beschlossen wurde, sind die weltweiten CO2-Emissionen Jahr für Jahr gestiegen. Die Zwei-Grad-Grenze des Paris-Abkommens erscheint schon jetzt als ein optimistisches Szenario: Kein einziges Land ist auf dem Weg, seine Paris-Verpflichtungen zu erfüllen. Selbst wenn diese eingehalten würden, schätzt der Weltklimarat IPCC in seinem aktuellen Bericht die globale Erwärmung bereits auf 3,2 Grad. Das könnte die Permafrostböden in der Arktis auftauen und gewaltige Mengen an Methan freisetzen – was das Klima zusätzlich aufheizen würde. Der arktische Boden enthält, so Wallace-Wells, 1,8 Billionen Tonnen Kohlenstoff, das ist doppelt so viel, wie sich gegenwärtig in der Atmosphäre befindet.

Klimageschichte

War Ihnen dies schon bekannt? „Die Erde hat vor dem, was wir gerade durchleben, bereits fünf Mal ein großes Aussterben erlebt – jedes von ihnen hat den evolutionären Bestand so komplett ausradiert, dass es wirkte, als sei die Uhr des Planeten zurückgesetzt worden,“ schreibt Wallace-Wells. „In der Schule haben Sie wahrscheinlich gelernt, dass diese Massenaussterben das Resultat von Asteroiden waren. Tatsächlich handelte es sich aber bei allen, bis auf jenes, bei dem die Dinosaurier ausgelöscht wurden, um das Resultat von Klimawandel, der durch Treibhausgase verursacht wurde.

Das berüchtigtste ereignete sich vor 252 Millionen Jahren. Es begann, als Kohlendioxid den Planeten um fünf Grad aufgeheizt hatte, beschleunigte sich, als die Erhitzung dazu führte, dass in der Arktis gebundenes Methan freigesetzt wurde, und endete damit, dass 97 Prozent allen Lebens auf der Erde ausgelöscht wurden. Wir aber geben zurzeit wesentlich schneller Kohlendioxid in die Atmosphäre ab.

Der Meeresforscher Wallace Smith Broecker, der den Begriff ‚Erderwärmung‘ geprägt hat, spricht von dem Planeten als ‚wütender Bestie‘. Man könnte ihn aber auch als ‚Kriegsmaschine‘ bezeichnen, die wir jeden Tag weiter aufrüsten.“

Von innen gekocht

Wallace-Wells beschreibt die direkten Hitzefolgen für die Menschen: „Wie alle Säugetiere sind auch Menschen Wärmekraftmaschinen. Zu überleben bedeutet für sie, sich ständig abkühlen zu müssen – wie hechelnde Hunde. Damit das möglich ist, muss die Temperatur so niedrig sein, dass die Luft als eine Art Kühlung fungieren kann, die Hitze von der Haut abzieht, damit der Motor weiterlaufen kann. Bei einer Erderwärmung von sieben Grad würde das für weite Teile des Äquatorbandes und insbesondere für die Tropen, wo die Feuchtigkeit die Sache noch zusätzlich erschwert, unmöglich werden.

In den Regenwäldern Costa Ricas, wo die Feuchtigkeit regelmäßig bei über 90 Prozent liegt, wäre es tödlich, sich einfach nur draußen zu bewegen, wenn das Thermometer über 40,5 Grad Celsius anzeigt. Innerhalb weniger Stunden würde ein menschlicher Körper sowohl von außen als auch von innen zu Tode gekocht werden.“

Innerhalb einer Generation

„Über die Hälfte des Kohlenstoffs, den die Menschheit in ihrer Geschichte in die Atmosphäre geblasen hat, wurde in den vergangenen drei Jahrzehnten ausgestoßen. 85 Prozent des gesamten Kohlenstoffausstoßes durch Menschen geschah in der Periode nach dem Zweiten Weltkrieg. Das bedeutet, dass die Erderwärmung uns binnen einer einzigen Generation an den Rand der Katastrophe geführt hat. Die Geschichte der Kamikaze-Mission der industrialisierten Welt ist die einer einzigen Lebensspanne“, schreibt der Journalist.

Wir emittieren munter weiter

Der weltweite CO2-Ausstoß steigt weiter Jahr für Jahr, statt zu stagnieren oder gar abzunehmen. Wirtschaftswachstum, Flugreisen, Fleischverbrauch sind die Stichworte.

Der sofortige vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien wäre möglich. Und zwei Drittel der Energie weltweit werden derzeit noch nutzlos verschwendet. Doch selbst in Deutschland wird die Dekarbonisierung nicht umgesetzt, sondern vertagt. Vom Rest der Welt ganz zu schweigen.

Chaos in zwölf Kapiteln

Das Buch von Wallace-Wells beleuchtet in zwölf Kapiteln die Folgen einer globalen Erwärmung im Detail. Selbst der optimistischste Mensch wird nach dem Lesen jedes einzelnen Kapitels von Panikattacken heimgesucht, gibt Wallace-Wells zu. Aber es geht nicht nur ums Lesen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, unter diesen Umständen zu leben. In vielerlei Hinsicht sind wir dort schon angelangt. Die Forschung basiert auf der gegenwärtigen globalen Erwärmung um ein Grad.

Die zwölf Kapitel behandeln im Einzelnen:

- Hitzetote

- Hunger

- Dürre

- Waldbrände

- Wetterkatastrophen

- Trinkwassermangel

- Sterbende Weltmeere

- Vergiftete Luft

- Epidemien

- Wirtschaftlicher Kollaps

- Kriegerische Auseinandersetzungen

- Wechselwirkungen der Chaosbestandteile

Optimismus

„Ich werde oft gefragt, ob es keinen Grund für Optimismus gibt. Ich antworte: Ich bin optimistisch. Denn es könnten auch 6 oder 8 Grad Erwärmung geben. Auch schon 3 Grad würde bisher unvorstellbares Leid über alle Menschen bringen. Aber das ist kein fatalistisches, sondern ein optimistisches Szenario“, so Wallace-Wells.

Wallace-Wells zeichnet ein erschreckendes Bild der Klimafolgen: „Aber dies geschah völlig freiwillig und selbst verschuldet. Wenn wir dem Klimawandel erlauben, uns zu bestrafen, dann haben wir das alle zugelassen. Wir könnten auch einen anderen Weg wählen.

Das stabile Klima hat unsere Zivilisation ermöglicht. Aber es ist so instabil, dass wir es innerhalb weniger Jahre ruinieren konnten. Aber diese Instabilität ist auch ein Ausdruck der menschlichen Möglichkeiten der Veränderung. Wenn Menschen die Katastrophe verursachen können, dann können sie diese wieder beheben.“

Was können wir, jeder Einzelne tun? Nicht mehr auf das Handeln der anderen warten! Jeder kann sich ein Thema suchen, bevor die träge Politik handelt. Weniger Fliegen, weniger Fleisch, weniger Energie verpulvern. Anregungen gibt es genug – es fehlen die Umsetzungen!

Wenn wir unsere Energie und unseren Erfindungsreichtum, mit denen wir diese Fehlentwicklung geschaffen haben, auf neue Ziele lenken, können wir noch einen guten Teil der drohenden Szenarien abwenden. Aber auch nur dann. Das heißt: Jetzt. Die Zeit der Ausreden ist vorbei.

Lässt sich das Paris-Ziel noch erreichen?

Antworten geben die beiden Artikel „Können wir die globale Erwärmung rechtzeitig stoppen?“ und „Wie viel CO2 kann Deutschland noch ausstoßen?“ im Blog SciLogs der Zeitschrift Spektrum.

Um die Zwei-Grad-Grenze zu halten, muss die Wirtschaft weltweit bis 2050 dekarbonisiert sein. Das kann dadurch erreicht werden, dass künftig die fossilen Emissionen jedes Jahrzehnt halbiert werden. An dieser Faustformel kann jedes Land, jede Firma und jeder Haushalt seinen Fortschritt messen.

The Uninhabitable Earth: Life After Warming | Von David Wallace-Wells 19. Februar 2019 320 Seiten | 12,79 Euro | ISBN: 978-1984826589

Strategien gegen den Klimawandel

Klimawandel – wie kann man ihn aufhalten, ohne wichtige globale Entwicklungsziele aufzugeben? Wir stellen Ihnen hier Gedanken zur Lösung vor. Vom Club of Rome und vom Wuppertal Institut.

Von Aribert Peters

(17. Januar 2019) Vor 50 Jahren, im Oktober 1968, wurde vom Fiat-Manager Aurelio Peccei der „Club of Rome“ gegründet. 30 anerkannte Wissenschaftler sollten, finanziert vom Autokonzern, ein Modell für die künftige Welt entwerfen. Der Bericht „Grenzen des Wachstums“ kam 1972 heraus und erlangte mit einer Auflage von 30 Mio. Exemplaren in 30 Sprachen weltweite Bekanntheit.

Mittlerweile lässt der Club 100 renommierte Wissenschaftler als Mitglieder zu und hat viele nationale Unterorganisationen. Der bisherige Präsident Ernst Ulrich von Weizsäcker – Mitglied im Bund der Energieverbraucher – und sein Ko-Präsident haben ihre Ämter unlängst an zwei Frauen abgegeben, die südafrikanische Medizinerin Mamphela Ramphele und die Belgierin Sandrine Dixson-Declève. Der frühere Generalsekretär des Clubs, der Manager und Banker Graeme Maxton, hält den Wechsel für überfällig: „Der Club hat nicht viel erreicht“. Maxton hat selbst in einem Buch beschrieben, welche Änderungen er für unabdingbar hält – siehe Seite gegenüber.

Neuer Bericht des Club of Rome

Lassen sich die weltweiten Entwicklungsziele, kurz SDG, erreichen und gleichzeitig die globale Umweltsituation stabilisieren? Oder müssen wir uns entscheiden, entweder Klima und Umwelt zu stablisieren oder aber die Entwicklungsziele zu erreichen? In seinem aktuellen Bericht untersucht der Club of Rome diese Frage und kommt zu überraschenden Ergebnissen.

Wenn wir weitermachen wie bisher, dann werden die SDG-Ziele weder 2030, noch 2050 erreicht werden. Beschleunigt man das wirtschaftliche Wachstum, dann werden die Ziele ebenso wenig erreicht, jedoch die Umweltgrenzen werden gefährlich überschritten. Weitet man die Anstrengungen aus, dann kommt man den SDG Zielen näher.

Folgende fünf Maßnahmen können ergriffen werden, um die SDG-Ziele zu erreichen und die Umweltgrenzen einzuhalten:

- Beschleunigter Ausbau der erneuerbaren Energien, um die CO2-Emissionen alle zehn Jahre zu halbieren.

- Schnelleres Produktivitätswachstum für nachhaltige Nahrungsmittelproduktion.

- Neue Entwicklungsmodelle für arme Länder

- Verminderung der Ungleichheit in bisher ungekanntem Umfang.

- Investition in Bildung für alle, Gleichberechtigung der Geschlechter, Gesundheit und Familienplanung.

In den reichen Teilen der Welt sind auch Verhaltensänderungen erforderlich. In einem komplexen Simulationsmodell wurde errechnet, dass diese Transformationen das Ziel erreichen könnten. Der Bericht wurde vom Stockholm Zentrum für Nachhaltigkeit erarbeitet. Die meisten der Schlussfolgerungen des Berichtes von 1972 gelten noch immer, sagt einer der Hauptautoren der Studie Johan Rockström.

Einer der Club-Mitglieder ist Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Er hat auf über 500 Seiten ausführlich beschrieben, wie „die große Transformation“ geschehen kann. Das Buch trägt den Untertitel: „Eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels.“ Wie sieht eine moderne Gesellschaft aus, die ein gutes Leben mit nur einem Fünftel des heutigen Verbrauchs an Material und Energie sichert? Das weiß im Moment niemand; einen Masterplan für eine solche Moderne gibt es nicht“ schreiben Harald Welzer und Klaus Wiegand im Vorwort. Das neue Buch trägt dazu viele Informationen zusammen. Über den Umgang mit den zugrundeliegenden Interessenkonflikten zwischen den Nutznießern und Geschädigten der Transformation erfährt man in dem Buch nur wenig.

Der Golfstrom schwächelt

Von Louis-F. Stahl

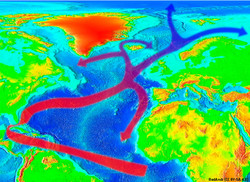

(24. Juli 2018) Der Golfstrom ist ein entscheidender Motor für die Stabilität des globalen Klimas. Er transportiert im Atlantik rund 1,5 Petawatt Wärme in unsere Richtung – etwa die tausendfache Menge, die weltweit insgesamt an Elektrizität bereitsteht. Für uns in Deutschland ist er eine unverzichtbare Heizung, ohne die im Winter monatelang durchgehend Minustemperaturen herrschen würden. Durch den Wärmetransport hemmt er zudem Luftdruckunterschiede und schwächt somit Stürme.

Zwei in der Aprilausgabe der Zeitschrift Nature veröffentlichte Studien kommen unabhängig voneinander übereinstimmend zu dem Schluss, dass die Leistung des Golfstroms um rund 15 Prozent nachgelassen habe. Eine Studie stammt von fünf renommierten Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Diese haben festgestellt, dass mit dem Rückgang auch eine Verschiebung des Golfstroms in Richtung der US-Ostküste einhergehe und dies dort zu steigenden Meerwassertemperaturen führe.

Die zweite Studie stammt von Wissenschaftlern des University College London. Im Rahmen dieser Studie wurden nicht tatsächliche Messwerte der Strömung analysiert und zu einem Computermodell aufgebaut, sondern anhand von Bohrkernen die Entwicklung der Strömung über die letzten 1.600 Jahre nachgestellt. Die britische Studie kommt zwar zum gleichen Schluss, sieht den Beginn der Abschwächung aber nicht erst um 1950, sondern bereits 100 Jahre früher.

Einigkeit besteht darüber, dass ein Abschwächen des Golfstroms ein sogenanntes „Kippmoment“ für das weltweite Klima ist und katastrophale Auswirkungen haben könnte. Für Deutschland dürfte dies zunehmend mehr Herbst- und Winterstürme sowie strengere Winter bedeuten.

Der Klimawandel ist keine hypothetische künftige Gefahr. Seine Folgen sind schon jetzt deutlich sichtbar.

Meeresspiegel steigt

(25. September 2017) Der Klimawandel ist keine hypothetische künftige Gefahr. Seine Folgen sind schon jetzt deutlich sichtbar. Eine Auswertung von mehr als 700.000 Tidenhüben weltweit zeigt, dass an den Küsten der Klimawandel längst Realität ist. Hunderte Millionen Menschen sind betroffen.

Die Organisation kritischer Journalisten Correctiv hat, gemeinsam mit Journalisten aus sieben Ländern, einen Datenschatz gehoben und macht ihn erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. Seit dem Jahr 1933 hat eine britische Behörde die Fluthöhen von Häfen in aller Welt gesammelt. An mehr als 2.000 Orten haben die Briten Pegelmesser aufgestellt und sie zum Teil im Monatsrhythmus abgelesen. Es wurden 500 Orte ausgewählt, die besonders gut dokumentiert sind, und auf einer Weltkarte visualisiert wurden. bdev.de/corrsea

Kein Kontinent wird dem anschwellenden Wasser entkommen können. So ist das Meer heute im südfranzösischen Marseille 20 Zentimeter höher als vor 30 Jahren. Auf der Nordseeinsel Borkum sind es 18 Zentimeter. Wo man 1980 noch trockenen Fußes stehen konnte, braucht man heute Gummistiefel. Die Top Ten der am stärksten betroffenen Städte liegt vor allem in Asien. Die philippinische Hauptstadt Manila beispielsweise misst 40 Zentimeter höhere Pegel als vor 30 Jahren.

Augenblicklich gehen die Forscher im Weltklimarat IPCC von einem globalen Anstieg des Meeresspiegels zwischen 20 und 80 Zentimetern bis zum Jahr 2100 aus. „Dass der Meeresspiegel in den kommenden Jahrhunderten noch schneller ansteigen wird, ist heute absoluter Konsens – und auch, dass dies an der menschengemachten Erwärmung liegt“, sagt Klimafolgen-Forscher Levermann. bdev.de/corrkarte

Eine Animation zeigt den weltweiten Temperaturanstieg in 35 Sekunden. Es werden NASA-Daten über Anomalien der Durchschnittstemperaturen von über 100 Ländern von 1900 bis 2016 zusammenmontiert: 2016 liegt die Abweichung bereits bei mehr als einem Grad. bdev.de/nasaan

Zwei Grad sind noch zu schaffen

(10. Dezember 2014) Laut dem aktuellen Sachstandbericht des Weltklimarats IPCC ist das Ziel, die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, gerade noch zu schaffen – wenn die globale Energieversorgung bis Mitte des Jahrhunderts weitgehend klimaneutral ist.

Die Folgen des Klimawandels seien bereits heute zu beobachten, vor allem in natürlichen Systemen der Kontinente und Ozeane sowie in sozio-ökonomischen Systemen, heißt es. Um die Risiken langfristig zu mindern, sei ein umfassender Wandel von Gesellschaft und Wirtschaft notwendig. Jedoch könnten nicht alle Schäden vermieden werden und eine Anpassung an den Klimawandel sei in jedem Fall notwendig.

Der Synthesebericht ist der vierte und letzte Teil des 5. Sachstandberichts, den der IPCC seit Herbst 2013 vorgelegt hat. Die ersten drei Teilberichte hatten sich mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels, den Folgen und Anpassungsmöglichkeiten sowie den Klimaschutzoptionen befasst. Der vierte Teil führt die ersten drei zusammen. Seit 2010 arbeiteten mehr als 3.000 Experten aus mehr als 70 Ländern am Gesamtbericht.

Der Bericht beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels.

Fünfter IPCC-Sachstandsbericht bestätigt Klimawandel

(30. September 2013) Der fünfte Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC hat seinen ersten Teilbericht veröffentlicht. Er beschäftigt sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels.

Die Erwärmung der Erdoberfläche seit 1850 ist als konstanter Trend bestätigt. Jede Dekade ist wärmer als die jeweils vorhergehende. Die Periode 1983 bis 2012 war wahrscheinlich die wärmste 30-jahres-Periode der vergangenen 1400 Jahre.

Die Erwärmung unterliegt starken Schwankungen, so der Bericht. Die vergangenen 15 Jahre zwischen 1998 und 2012 zeigten mit 0,05 Grad eine geringere Erwärmung als der Zeitraum seit 1951 mit 0,12 Gad. Es ist extrem wahrscheinlich, so der Bericht, dass der menschliche Einfluss die dominante Ursache der beobachteten Erderwärmung seit Mitte des 20. Jahrhunderts darstellt.

Immer mehr Treibhausgas

(15. Mai 2013) Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat den höchsten je gemessenen Stand erreicht, man bewege sich in einem gefährlichen Bereich. Das berichtet das Ozeanografische Institut in San Diego. Messungen der Station Mauna Loa auf Hawaii am 9. Mai hätten Werte im Durchschnitt von über 400 ppm nachgewiesen. 1958, bei der ersten Untersuchungen dort, lag der Wert noch bei 317 ppm.

Die Bemühungen, die Emissionen zu verringern, seien fehlgeschlagen, hieß es. Seit Beginn der Messungen habe die Konzentration in jedem Jahr und immer stärker zugenommen, von Ende der 1950er Jahre um 0,7 ppm pro Jahr bis 2,1 ppm in den letzten zehn Jahren. Vor der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert lag der durchschnittliche globale Wert bei 280 ppm.

Trotz allem Klimaschutzgerede der Regierungen dieser Welt war 2012 mit etwa 34 Milliarden Tonnen CO2 das Jahr mit den höchsten jemals erreichten CO2-Emissionen, weltweit. 1990 wurden im Vergleich dazu nur 22 Milliarden Tonnen emittiert. Auch in Deutschland stieg im Jahr 2012 die CO2-Emissionen um 1,6 Prozent - bis 2050 strebt Deutschland eine Minderung um 95 Prozent an. Es wird also höchste Zeit, dass sich die globalen Klimaschutzstrategien massiv ändern.

Das Klimasystem könnte sich unwiederbringlich erwärmt haben, lange bevor die fossilen Ressourcen aufgebraucht sind.

Vorwärts in eine nachhaltige Gesellschaft

Das Klimasystem könnte sich unwiederbringlich erwärmt haben, lange bevor die fossilen Ressourcen aufgebraucht sind. Die Ressourcenverknappung kann uns also nicht vor dem Klimawandel retten.

Die Transformation hin zu einer klimaverträglich wirtschaftenden Gesellschaft ist moralisch ebenso geboten wie einst die Abschaffung der Sklaverei und noch immer die Ächtung der Kinderarbeit.

(02. Dezember 2011, geändert 02. Januar 2012) Unser auf der Nutzung fossiler Rohstoffe basierendes Wirtschaftsmodell ist ein unhaltbarer Zustand: Es gefährdet die Stabilität des Klimas und damit die Existenzgrundlagen künftiger Generationen. Das ist die zentrale Botschaft des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, WBGU. Die Kernaussage lautet: Wir müssen unsere Gesellschaft verändern – und zwar sofort, zum Beispiel mit einem Gesellschaftsvertrag.

Leitplanken gegen gefährlichen Klimawandel

Im Dezember 2010 wurde während des Weltklimagipfels im mexikanischen Cancún das 2°C-Ziel verbindlich von 194 Nationen beschlossen. Dieses Ziel, das gewissermaßen eine Leitplanke des Klimaschutzes darstellt, definiert eine Art Schadensgrenze, innerhalb derer spezifische Risiken des Klimawandels für Gesellschaft und Natur abgeschätzt werden können. Die Überschreitung dieser Grenze könnte drastische Konsequenzen für das Klimasystem haben und zu unkalkulierbaren Risiken für die menschliche Zivilisation führen.

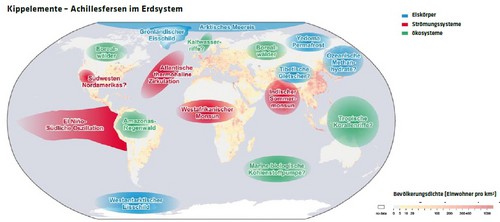

Kippelemente im Erdsystem. (Quelle: Lenton, T., Held, H., Kriegler, E., Hall, J., Lucht, W., Rahmstorf S. and Schellnhuber, H. J. (2008) Tipping elements in the Earth's climate system. PNAS 105, 1786)

Zudem können bei einer Überschreitung der 2°C-Leitplanke wichtige Prozesse im Klimasystem über kritische Grenzen hinaus belastet, die Kippelemente im Erdsystem aktiviert und in einen neuen Zustand versetzt werden. Zu den Kippelementen gehören unter anderem der Grönländische Eisschild, der Amazonas Regenwald, der indische Sommermonsun und das El-Niño-Klimaphänomen.

Allein das geschmolzene Eis des Grönländischen Eisschildes ließe den Meeresspiegel um sieben Meter weltweit ansteigen. Ganze Landstriche würden im Meer versinken und so in einigen küstennahen Regionen zur Zerstörung wertvoller Ackerflächen und somit der Lebensgrundlage vieler Menschen führen.

CO2-Emissionen drosseln

In einem entscheidenden Punkt stimmen alle Klimawissenschaftler miteinander überein: Der Anstieg der Welttemperatur steht in direktem Zusammenhang mit Anstieg der anthropogenen Treibhausgase in unserer Atmosphäre, die durch die Nutzung fossiler Rohstoffe entstanden sind.

Der einzige Weg, die globale Erwärmung auf ein erträgliches Maß zu beschränken, besteht darin, die menschlichen CO2-Emissionen zu begrenzen. Nehmen die globalen Emisionen weiterhin so zu wie in den vergangenen Jahren, lässt sich dieses Ziel nur noch erreichen, indem wir spätestens ab 2020 die CO2-Emissionen jedes Jahr verringern, bis wir schließlich auf dem Niveau von 1950 angelangt sind. Dabei drängt die Zeit, denn innerhalb der nächsten zehn Jahre muss die Trendwende der Treibhausgasemissionen erreicht werden. Andernfalls lässt sich die 2-Grad-Leitplanke nicht mehr einhalten.

Kippt das Klima 2030?

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder gelingt die Absenkung der weltweiten CO2-Emissionen und die Stabilisierung der CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre auf 420 ppm (parts per million), also auf das 2°C-Leitplanken-Niveau - oder es gibt weltweit gravierende und nicht umkehrbare Klimaänderungen. Einen Zwischenweg – ein „bisschen“ mehr Erwärmung – schließen die Wissenschaftler aus: Überschreitet man das 2°C-Ziel, würde sich das Klima mit gravierenden Konsequenzen unwiederbringlich verändern. Wir müssen also heute aus Einsicht und auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis handeln.

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) ist ein neunköpfiges Gutachtergremium, das die Bundesregierung zu globalen Umweltfragen berät. Vorsitzender des WBGU ist Professor Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Professor für theoretische Physik an der Universität Potsdam, External Professor am Santa Fe Institute, sowie Mitglied des Weltklimarats IPCC. Zu den weiteren Mitgliedern zählt Professor Claus Leggewie, Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen. Er hat gerade ein Buch verfasst: „Mut statt Wut“ (Edition -Körber Stiftung, 14 Euro).

Dabei reicht es nicht aus, auf die drohende Verknappung der fossilen Energieträger zu warten – nach dem Motto, wenn Öl-, Gas- und Kohlevorräte aufgebraucht sind, rettet sich das Weltklima von ganz allein. Denn wenn wir alle bekannten und geschätzten Reserven und Ressourcen fossiler Energieträger nutzen, werden bei ihrer Verbrennung 100-mal mehr CO2-Emissionen freigesetzt, als wir uns bis 2050 leisten könnten, wenn wir die globale Erwärmung begrenzen wollen.

Pioniere des Wandels

„Je mehr kleinskalige Maßnahmen greifen und je mehr Pioniere des Wandels aktiv werden, sich vernetzen und beginnen, Veränderungen auf unterschiedlichen Ebenen im Sinne der Transformation anzustoßen, desto eher werden Entscheidungsträger ermutigt, auch vermeintlich unpopuläre, große Weichenstellungen anzupacken. In einem derart dynamischen gesellschaftlichen Umfeld können Maßnahmen, die heute noch als unrealistisch gelten, morgen durchaus umsetzbar sein.“

in: Schellnhuber, H. J. et al. (2011). Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. WBGU-Hauptgutachten, WBGU, Berlin

Das aktuelle Hauptgutachten des WBGU „Welt im Wandel - Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation“, erhältlich kostenlos als Download oder als gedruckte Fassung über www.wbgu.de anfordern.

Der Wandel ist möglich

Professor Schellnhuber zählt sieben Kardinal-Innovationen auf, die den Wandel ermöglichen können:

- Integration erneuerbarer Energiequellen (“Supersmart Grids”)

- Plus-Energie-Gebäude (Einfamilien-Kraftwerk“)

- Modulare Elektromobilität („Jenseits der Speicherung“)

- Systemoptimierte Industrieproduktion („Cradle to cradle“)

- Holistische Raumplanung (“Neuerfindung von Urbanität und Ruralität”)

- Nachhaltiges Biomasse-Management („De- und Antikarbonisierung“)

- Regeneratives Wasserdargebot („Solare Entsalzung“)

Und er ermutigt seine Zuhörer bei seinen Vorträgen und betont immer wieder: „Time is on your side – die Zeit spiel für Euch“ und verweist etwa auf die Lernkurven erneuerbarer Energien. Danach wird regenerative Stromerzeugung bald schon deutlich günstiger sein als der Betrieb fossiler Kraftwerke.

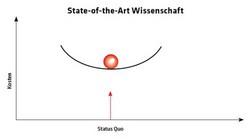

Konventionelle Sichtweise: Zustand geringster Kosten stellt sich ein. (Quelle: Schellnhuber, H. J. et al. (2011). Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. WBGU-Hauptgutachten, WBGU, Berlin)

Die „Große Transformation“

Schellnhuber initiierte eine Symposiumsreihe mit Nobelpreisträgern A Nobel Cause – Symposium Series on Global Sustainability, deren Veranstaltungen bereits in Potsdam, London und Stockholm stattfanden. Im Jahr 2007 lud er unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel, erstmals Nobelpreisträger und andere Spitzenforscher nach Potsdam ein, um Grundfragen der Nachhaltigkeit zu diskutieren. Alle Teilnehmer waren sich in Folgendem einig: „Wir stehen an einem geschichtlichen Wendepunkt, wo der Bedrohung unseres Planeten nur mit einer Großen Transformation begegnet werden kann. Diese Transformation muss jetzt beginnen; sie wird von allen Teilnehmern des Nobelpreisträger-Symposiums befürwortet und unterstützt.“.

Der WBGU hat diese Thematik aufgegriffen und in einem 2011 erschienenen Hauptgutachten eingehend untersucht. Die Studie beschäftigt sich mit der Frage, wie die notwendige große Transformation in Gang gebracht werden kann und welche Akteurskonstellationen für ihr Gelingen erforderlich sind. Aus Sicht des WBGU können diese weitreichenden Veränderungen nur auf Basis eines neuen Gesellschaftsvertrags erfolgen. Dieser verbindet den gestaltenden Staat mit mehr Bürgerbeteiligung. Er erlegt den Bürgerinnen und Bürgern mehr ökologische und soziale Verantwortung auf, schafft aber zugleich mehr und neue Möglichkeiten zur Mitgestaltung, Mitwirkung und Mitentscheidung.

Die Gesellschaft transformiert mit

Eine Transformationsstrategie kann unmöglich auf Zwang setzen und von oben nach unten erfolgen. Sie ist – wie es unser Bild vom neuen Gesellschaftsvertrag beinhaltet – auf die Überzeugung, Mitwirkung und Ausgestaltung von uns allen als Konsumenten, Mietern und Staatsbürgern angewiesen.

Ein zentrales Aktionsfeld einer Transformation zur Nachhaltigkeit sind die Energiesysteme. Schon vor der Atomkatastrophe von Fukushima hatte der WBGU belegt, dass Deutschland seine Energieversorgung bis 2050 auf regenerative Energien umstellen kann. Deutschland sollte die vollständige Dekarbonisierung seiner Energiesysteme bis 2050 verbindlich erreichen.

In seinem Gutachten empfiehlt der WBGU, dieses Ziel auf verschiedenen Ebenen zu verfolgen: verfassungsrechtlich durch eine Statuierung des Staatsziels Klimaschutz, materiell-rechtlich durch ein Klimaschutzgesetz, prozedural durch mehr Informations- und Beteiligungsrechte sowie Rechtsschutz für Bürger und Nichtregierungsorganisationen und institutionell durch ein Klima-Mainstreaming der Staatsorganisation.

Kurzfristige Kosten

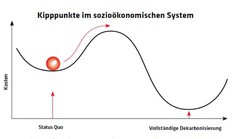

Die klassische Wirtschaftswissenschaft postuliert, dass ein optimales Energieversorgungssystem die geringsten Kosten aufweist. Dieses Optimum stellt sich jedoch nicht automatisch ein, da unter anderem viele sogenannte externe Effekte, wie Treibhausgasemissionen nicht oder nur unzureichend berücksichtigt werden. Dieser Tatbestand wird in Grafik 3 veranschaulicht. Danach liegen die gesamtgesellschaftlichen Kosten für eine CO2-freie Energieversorgung zwar niedriger, doch erreicht man ein solches System nur, wenn man vorübergehend höhere Kosten in Kauf genommen werden. Es ist die Aufgabe der Politik, kurzfristige Blockaden zu überwinden, um eine Große Transformation zur Nachhaltigkeit zu ermöglichen.

Erst durch eine Transformation kann der günstigste Zustand erreicht werden. (Quelle: Schellnhuber, H. J. et al. (2011). Welt im Wandel – Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. WBGU-Hauptgutachten, WBGU, Berlin)

Viele Technologien für die Große Transformation sind bereits vorhanden und ihr Einsatz ist finanzierbar. Mit Hilfe der begünstigenden Faktoren, zum Beispiel Einpreisung von Externalitäten (nicht in Rechnung gestellten Umweltschäden) sowie Forschung und Entwicklung, kann der Berg, der Veränderungen erschwert abgeflacht werden und den Weg für die Transformation erleichtern.

Auf der anderen Seite gibt es Hürden, die den Berg zusätzlich erhöhen, etwa Subventionen für fossile Energien in Höhe über 400 Milliarden Euro jährlich, wie die Internationale Energie-Agentur gerade in einem Bericht feststellte. Auch bürokratische Vorschriften erschweren den Weg. Doch sind die entscheidenden Hürden einmal genommen, ist eine große Eigendynamik in Richtung Nachhaltigkeit zu erwarten.

Gibt es den Klimawandel wirklich?

Die meisten Menschen sind davon überzeugt, dass der Klimawandel eine reale Bedrohung darstellt: Damit unser Planet bewohnbar bleibt, gilt es, die CO2-Emissionen aus Industrie und Landnutzung rasch zu reduzieren - oder? Immer wieder machen Kritiker Schlagzeilen, die eine völlig entgegengesetzte Ansicht vertreten. Sie sprechen von einer „Klimalüge" und einer „Klimahysterie". Ein kritischer Blick auf die Argumente der Klima-Skeptiker.

Von Aribert Peters

(12. September 2010) Es wird weltweit wärmer, und schuld daran ist der Mensch: Die Klimaänderung durch den Menschen gilt seit dem zweiten Sachstandsbericht des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) von 1995 als erwiesen. Die Berichte und ihre Thesen sind aber nicht unumstritten. So hat zum Beispiel das Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) 2009 einen 868 Seiten starken Gegenbericht veröffentlicht. Grund genug, sich die Sachlage genauer anzusehen.

Die Fakten

- In den vergangenen 50 Jahren hat die mittlere Temperatur der Luft in der Nähe der Erdoberfläche eindeutig zugenommen.

- In den vergangenen 50 Jahren hat sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre um ein Viertel des Wertes vor der Industrialisierung erhöht.

- Mindestens ein großer Teil des Temperaturanstieges ist Folge der erhöhten CO2-Konzentration.

- Dass der Mensch die Zunahme der globalen CO2-Konzentration verursacht, ist wissenschaftlich nicht mehr umstritten.

- Es gibt sehr plausible Theorien und Modellrechnungen, wonach die Temperaturen weltweit weiter ansteigen werden und welche Folgen dies hat.

- Weder der Anstieg der Temperaturen, noch der steigende Meeresspiegel sind historisch einmalige Ereignisse.

Temperaturrekorde mehren sich

Über den globalen Anstieg der Durchschnitts-Temperaturen herrscht Einigkeit. So stellte das National Climate Data Center des US-Handelsministeriums für den Juni 2010 fest, dass die Oberflächentemperatur auf der Erde, Land und Wasser zusammengenommen, mit 16,2 Grad Celsius die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen war. Sie lag 0,68 Grad über dem Mittel des 20. Jahrhundert (15,5 Grad). Die höchste Temperatur davor wurde im Juni 2005 gemessen. Der Juni 2010 war der vierte wärmste Monat in Folge seit Beginn der Aufzeichnungen (März, April und Mai 2010 waren ebenfalls jeweils die wärmsten Monate). Es war damit der 304. Monat in Folge mit einer Temperatur, die über der mittleren Erdtemperatur des 20. Jahrhunderts lag. Der letzte Monat mit einer unterdurchschnittlichen Temperatur war der Februar 1985.

Treibhaus Erde

Ein häufiges Argument der Klimaskeptiker ist die Tatsache, dass der Anteil an CO2, den der Mensch verursacht, klein ist gegenüber den CO2-Mengen (hier als Tonnen Kohlenstoff angegeben), die zwischen den Ozeanen und der Atmosphäre sowie den Pflanzen und der Atmosphäre ständig hin- und hergehen: Biomasse 120 Gigatonnen Kohlenstoff jährlich, Ozeane: 90 Gigatonnen.

Quelle: Hamburger Bildungsserver

Die fossile Verbrennung setzt jährlich 6,4 Gigatonnen Kohlenstoff frei. Schon eine geringfügige Verschiebung der Mengen, die Ozeane, Biomasse und Atmosphäre austauschen, lässt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ansteigen oder absinken. Zurzeit bleiben jährlich über drei Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Jahresmittel zusätzlich in der Atmosphäre.

Erdtemperatur und CO2-Konzentration

Es gibt eine klare Wechselbeziehung zwischen CO2-Konzentration in der Atmosphäre und der globalen Temperatur. Das sieht man aus den Entwicklungen der beiden Größen in der Vergangenheit. Allerdings ist die CO2-Konzentration der Erdtemperatur mit einer Verzögerung von rund 800 Jahren gefolgt.

Ursache könnte die große Menge an CO2 sein, die in den Weltmeeren gespeichert ist: Dort ist etwa 6.000-mal mehr CO2 gespeichert, als die Menschheit zurzeit jährlich ausstößt. Die Speicherfähigkeit der Ozeane ist stark von biogeochemischen Kreisläufen abhängig. Auch die Temperatur übt einen gewissen Einfluss darauf aus.

Schmutzige Wäsche

Die Debatte um den Klimawandel wird sehr emotional und heftig geführt. Befürworter und Kritiker bezichtigen sich gegenseitig der Lüge, der Unwissenschaftlichkeit und der Polemik. Immerhin stehen mit dem weltweiten Emissionshandel die Zweckmäßigkeit von Hunderten Milliarden Euro zur Debatte. Nebenbei: Auch Wissenschaftler, die den von Menschen verursachten Klimawandel nicht in Frage stellen, lehnen den Emissionshandel aus sachlichen Gründen ab.

Hacker haben im November 2009 viele Dokumente und Mails des Klimaforschungszentrums der University of East Anglia ins Internet gestellt (Climategate). Die von den Skeptikern vorgebrachten Verschwörungsthesen ließen sich damit jedoch nicht belegen. Der daraufhin eingesetzte Untersuchungsausschuss des britischen Unterhauses kam zu einem Freispruch für die Klimaforscher.

Sehr umstritten war das „Hockeyschläger-Diagramm" im dritten IPCC-Bericht von 2001. Es zeigt die Klimaabweichungen der vergangenen 1000 Jahre, die die Form eines Hockeyschlägers haben. Demnach erscheint das Klima der vergangenen Jahre deutlich wärmer als in der mittelalterlichen Warmzeit. Das Diagramm fand weite Beachtung und galt vielen als Beleg des Klimawandels. Die Aussagen des IPCC zur Wahrscheinlichkeit des menschlichen Einflusses hängen davon jedoch nicht ab, weil sich diese nur auf Messungen im 20. Jahrhundert bezogen. Andere Wissenschaftler modifizierten jedoch die Berechnungsmethode und Daten des Diagramms. Der vierte IPCC-Bericht schwächt die Aussage des Diagramms deshalb ab. Es ist demnach nicht mehr „sehr wahrscheinlich", sondern nur noch „wahrscheinlich", dass die Temperatur der Nordhalbkugel zurzeit höher ist, als in jeder anderen 50-Jahres-Periode der letzten 1.300 Jahre.

Weitere Informationen:

- www.nierswetter.de: Klimatische Erdgeschichte

- www.globalchange.gov: U.S. Climate Impacts Report - Full Report

- www.klimaskeptiker.info: Gibt es eine Gegentheorie?

- www.pik-potsdam.de: Alles nur Klimahysterie?

- www.agenda21-treffpunkt.de: Klimawandel, Klimaerwärmung, Klimageschichte

- www.bpb.de: Dossier Klimawandel

An einem Strang

Kommentar von Dr. Aribert Peters

Weltweit steigen die Temperaturen: Manche Regionen der Welt ertrinken geradezu, entweder, weil die Weltmeere steigen, oder, weil immer häufiger sintflutartige Regenfälle über sie niedergehen. In anderen Ländern drohen dagegen immer heißere, trocknere Sommer und Wüstenbildung.

So dramatisch sich diese Szenarien lesen: Für die Energiepolitik ist es unerheblich, ob der Mensch den Klimawandel verursacht oder nicht. Es ist eigentlich sogar egal, ob es einen Klimawandel überhaupt gibt: Der rasche Abschied von fossilen Energieträgern ist schlichtweg eine Überlebensfrage für die Menschheit, denn die gewaltigen Öl-, Gas- und Kohlevorkommen, auf denen die heutige Zivilisation basiert, gehen zur Neige.

Energiesparer und Umweltbewusste wissen es schon länger: Dank erneuerbarer Energiequellen ist es möglich, ohne wesentliche Komfort- und Wohlstandsverluste ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Der Umstieg von fossilen auf regenerative Energieträger ist eine gewaltige zivilisatorische Leistung, die alle unsere Kräfte erfordert. Wir müssen diesen Wandel rasch vorantreiben, denn wenn die fossilen Energieträger erst knapp werden, wird unsere Gesellschaft in einer Paralyse erstarren: Dann droht ein vollständiger Zusammenbruch der Zivilisation.

Umso besser, dass der Klimawandel ein weiteres Argument für den raschen Umstieg auf die Erneuerbaren bietet. Klimaschützer und die Befürworter der regenerativen Energien ziehen an einem Strang - ein erster Schritt auf dem mühsamen Weg, alle Kräfte zu bündeln, um den Umstieg endlich zu bewältigen.

Für die freundliche Durchsicht des Manuskripts danken wir Herrn Professor Hartmut Grassl, ehemaliger Direktor des Instituts für Physik am GKSS-Forschungs-zentrum bei Hamburg und emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI). Seine Forschungsgruppe wurde 1998 mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnet.

Der Treibhauseffekt

Die Bezeichnung „Treibhauseffekt" rührt daher, dass die Erdatmosphäre im Prinzip wie das Glasdach eines Treibhauses wirkt: Kurzwellige Sonnenstrahlung durchdringt das Glas von außen nach innen, wandelt sich in langwelligere Wärmestrahlung um, die dann aber nicht mehr von innen nach außen gelangen kann, wodurch sich das Treibhaus aufheizt.

Nach dem gleichen Wirkungsmechanismus wird die Erde und ihre Atmosphäre erwärmt: Kurzwellige Strahlung von der Sonne trifft auf die Erdatmosphäre. Ein Teil wird ins Weltall reflektiert, ein anderer wandelt sich auf dem Weg durch die Atmosphäre in Wärmeenergie um, der Rest gelangt auf die Erde und wird dort teils wieder in die Atmosphäre reflektiert, teils erwärmt er die Erdoberfläche. Durch diese Prozesse wird die Strahlung langwelliger, was die Rückstrahlquote ins Weltall verringert.

Dieser „natürliche Treibhauseffekt" sorgt für eine globale Durchschnitts-Temperatur von ca. 15 Grad Celsius am Erdboden. Ohne ihn würde eine lebensfeindliche Kälte von -18 Grad Celsius herrschen. Zu etwa zwei Dritteln wird der „natürliche Treibhauseffekt" durch den Wasserdampf in der Atmosphäre verursacht.

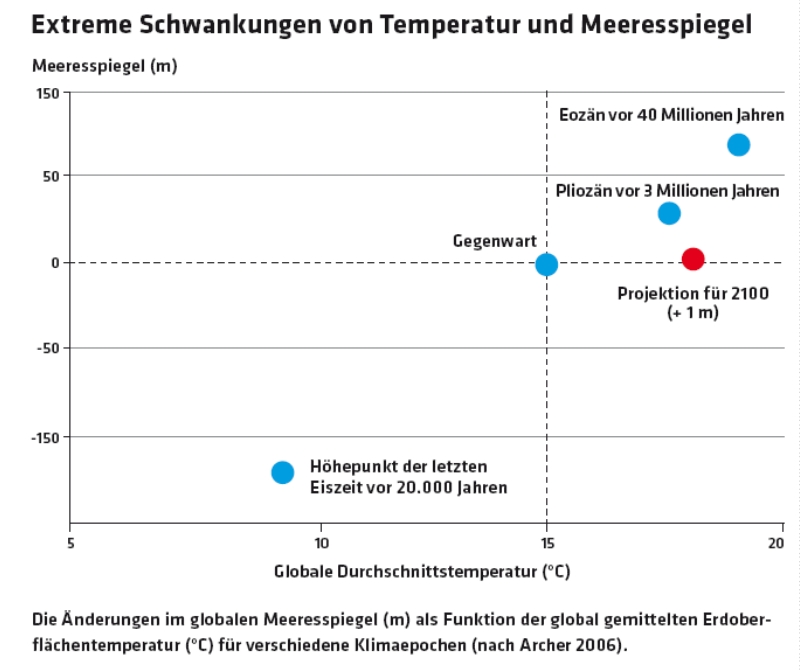

Wechselvolles Klima

Die Geschichte der Erde ist von extremen Klimaschwankungen und -Änderungen des Meeresspiegels geprägt:

- Vor etwa 50 Millionen Jahren war die Erde völlig eisfrei.

- Vor etwa 600 Millionen Jahren war die Erde völlig mit Eis bedeckt.

- Vor etwa 20.000 Jahren, dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, lag der Meeresspiegel 120 Meter unter dem heutigen Niveau und die Temperatur im globalen Mittel um fünf Grad Celsius unter der heutigen Temperatur.

- Vor rund 40 Millionen Jahren war der Meeresspiegel 60 Meter über dem heutigen Level und es war global drei Grad wärmer als heute.

- In den vergangenen 800.000 Jahren gab es zahlreiche starke Schwankungen der mittleren Erdtemperaturen um rund drei bis fünf Grad. Es hat in der Vergangenheit immer wieder kleinere Eis- und Warmzeiten gegeben. Geologisch gesehen können mindestens fünf große Eiszeitalter mit einer Dauer von jeweils etwa 15 bis 20 Millionen Jahren und dazwischen liegende langdauernde Warmzeiten unterschieden werden. Selbst innerhalb der Eiszeitalter wechselten sich kürzere Kalt- und Warmperioden ab. Während der letzten längeren Warmphase, dem sogenannten Eem-Interglazial, lagen die Durchschnittstemperaturen in Europa über den heutigen.

- Auch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre verlief analog zu den Temperaturschwankungen. Allerdings stieg die atmosphärische CO2-Konzentration nie über 280 ppm (parts per million, „Teilchen pro Million") und liegt heute bei 380 ppm. Aus einer Untersuchung aus dem Jahr 2009 geht hervor, dass der CO2-Gehalt heute um fast ein Drittel höher liegt als jemals zuvor in den vergangenen 2,1 Millionen Jahren. Die Geochemikerin Bärbel Hönisch von der Columbia University und ihr Team gewannen diese Daten aus der chemischen Analyse der Kalkschalen fossiler Kleinstlebewesen.

- Um 1250 war es in England um 1,3 Grad wärmer als heute: Dort wurde sogar Wein angebaut - was auch heute wieder in zunehmenden Maße geschieht. Global gemittelt, liegt die heutige Durchschnittstemperatur jedoch über der von 1250.

- Im 14. Jahrhundert gab es eine kleine Eiszeit, die den Küstenverlauf stark änderte und kalte Sommer, Missernten sowie dramatische Bevölkerungsrückgänge zur Folge hatte.

- Wissenschaftler sagten im Mai 2008 im Fachmagazin Nature für die kommenden zehn Jahre eine Abkühlung auf der Nordhalbkugel voraus.