Preise gesunken: Aktuelle Strom- und Gaspreise

(17. April 2024) Die Strompreise für Neukunden sind in den letzten zwölf Monaten um 38 % gesunken, während die Gaspreise bei Neuabschluss im gleichen Zeitraum um 49 % gefallen sind. Dies zeigt eine Analyse von Verivox. Trotz gestiegener Stromnetzgebühren und CO2-Preisen haben die meisten Energieversorger diese Kosten nicht an die Kunden weitergegeben, da gleichzeitig ihre Beschaffungskosten stärker sanken. Insgesamt ist der Strompreis für einen Dreipersonenhaushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch von 1.657 Euro auf 1.028 Euro gesunken. Die Kunden in der Grundversorgung zahlen derzeit bei Strom 40 % mehr und bei Gas 29 % mehr als bei einem Sondervertrag. Ein Wechsel aus der Grundversorgung ist daher lohnend!

Beschaffungspreise geben nach

(16. Januar 2023) Strom ist deutlich teurer geworden: Der Strompreis für Neukunden in der Grundversorgung lagen Ende November laut Angaben des Preisrechners Verivox bei 48 ct/kWh. Das sind 1.680 Euro Jahreskosten (Verbrauch: 3.500 kWh). Im ersten Halbjahr 2022 kostete eine Kilowattstunde (kWh) Strom in Deutschland durchschnittlich 37,14 Cent, im Jahr zuvor sogar nur 32,16 ct/kWh.

Die Unterschiede zwischen den Regionen sind bei den Arbeitspreisen der Grundversorger extrem. Die Grundversorgung für Neukunden kostet im E-Werk Meckenheim/Pfalz 20,77 ct/kWh, beim Elektrizitätswerk Max Peissker 95,14 ct/kWh (Stand November 2022). In vielen Städten ist die Grundversorgung günstiger als alle Sondertarife. Bevor man nach einer Preiserhöhung den Versorgungsvertrag kündigt, sollte man sicherstellen, dass man zu einem günstigeren Anbieter wechseln kann.

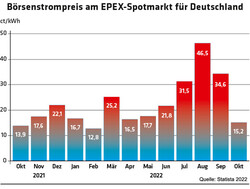

Die Strombeschaffungskosten sind zwar im Jahr 2022 gestiegen: Im Jahr 2021 belief sich der durchschnittliche Strompreis im Großhandel nach Angaben der Bundesnetzagentur auf 9,6 ct/kWh, im Jahr 2020 lag er noch bei 3 ct/kWh. Seit Oktober sinken die Beschaffungskosten wieder deutlich (siehe Grafik). Statt diese Preissenkungen an Verbraucher weiterzugeben, erhöhten viele Versorger zum Jahreswechsel erneut die Preise. Deshalb ruft der Bund der Energieverbraucher e.V. zum Preisprostest auf (siehe „Energiepreise: Oft gestellte Fragen“). Vermutlich fürchten sie das Preiserhöhungsverbot im Strompreisdeckelgesetz.

Energiepreise: Was bringt die Bremse?

Die Energiepreise für Verbraucher und Firmen sind in früher unvorstellbare Höhen geschnellt (siehe „Drastische Preisanstiege“ und „Beschaffungspreise geben nach“). Energiepreise in dieser Höhe gefährden und überfordern die Gesellschaft. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung haben deshalb das bisher größte Hilfspaket für Bürger und Wirtschaft beschlossen.

Von Aribert Peters

(6. Januar 2023) Die Gesetze zur Energiepreisbremse sind umfangreich und mit heißer Nadel gestrickt. Sie gehen auf die Vorschläge der ExpertInnenkommission Gas und Wärme zurück.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes überschnitt sich mit der Drucklegung dieser Energiedepesche.

Die Entlastungspakete im Überblick

- Einmaliges Energiegeld in Höhe von 300 Euro erhielten Beschäftigte und Rentner im September bzw. Dezember 2022 ohne Antrag und dieser Betrag ist zu versteuern.

- Soforthilfe Dezember 2022 zur Überbrückung: Durch sie wird privaten Haushalten und Unternehmen die monatliche Abschlagszahlung im Dezember 2022 erlassen. Diese Entlastung überbrückt die Zeit bis zur Einführung der Gas- und Wärmepreisbremse im März 2023.

- Gaspreisbremse: Für private Haushalte, kleine und mittlere Unternehmen soll der Gaspreis von März 2023 bis April 2024 auf 12 Cent brutto pro Kilowattstunde begrenzt werden, für 80 Prozent des Jahresverbrauchs vom Vorjahr (siehe unten).

- Fernwärme: Wie beim Gaspreis wird hier ein Deckel bei 9,5 ct/kWh eingezogen.

- Strom: Analog zum Gas wird der Strompreis auf 40 ct/kWh für 80 % des Vorjahresverbrauchs gedeckelt.

- Hinzu kommen Härtefall-Regelungen für Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen, die durch die steigenden Energiepreise in besonderer Weise betroffen sind, z.B. für Mieterinnen und Mieter, Wohnungsunternehmen, soziale Träger, Kultur und Forschung. Erhalten einzelne Unternehmen insgesamt hohe Förderbeträge, müssen beihilferechtliche Vorgaben eingehalten werden.

- Darüber hinaus gibt es drei Entlastungspakete. Zu den Entlastungen gehören unter anderem Kindergelderhöhung und Kinderzuschlag, Energiegeld, Wohngeld Plus und Heizkostenzuschüsse, der Ausgleich der kalten Progression im Steuerrecht. Zudem wurde der Mehrwertsteuersatz für Gas und Wärme von 19 auf 7 Prozent gesenkt.

- Ein Teil der Kosten des Entlastungspakets wird durch die Abschöpfung von Übergewinnen von Energieversorgern finanziert, die auf EU-Ebene und auch in Deutschland eingeführt wird und ebenfalls gesetzlich mit der Energiepreisbremse fixiert wurde.

Dezemberabschlag 2022

Erdgasverbraucher brauchen die vertraglich vereinbarten Voraus- oder Abschlagszahlung im Dezember nicht zu leisten. Beträge, die Endverbraucher dennoch zahlen, sind in der nächsten Rechnung zu berücksichtigen.

Für die Jahresendabrechnung heißt das Folgendes: Die Entlastung wird auf Grundlage von einem Zwölftel des Jahresverbrauchs, den der Lieferant für die Entnahmestelle im September 2022 prognostiziert hatte, sowie des aktuellen Gaspreises vom Dezember errechnet. Die Kernformel lautet: Die einmalige Entlastung entspricht einem Zwölftel der der Abschlagszahlung im September 2022 zugrunde liegenden Jahresverbrauchsprognose multipliziert mit dem Gesamtbruttoarbeitspreis aus Dezember 2022 zuzüglich einem Zwölftel des Jahresbruttogrundpreises mit Stand September 2022.

Für Wärmekunden erfolgt die Entlastung für den Dezember aufgrund anderer Vertragsstrukturen als bei Gas durch eine pauschale Zahlung, die sich an der Höhe des im September gezahlten Abschlags zuzüglich eines Anpassungsfaktors bemisst.

Auch Mieter gas- oder wärmebeheizter Wohnungen profitieren, weil ihre Nebenkostenabrechnung geringer ausfällt. Denn auch ihre Vermieter sparen den Dezemberabschlag.

Verbraucher erhalten die Gutschrift, ohne dass sie tätig werden müssen. Es empfiehlt sich, auf der Jahresendabrechnung zu prüfen, ob die Gutschrift vom Versorger verrechnet wurde.

Die staatliche Entlastung muss als geldwerter Vorteil vom Verbraucher versteuert werden.

Wichtig ist: Wer Energie spart, reduziert seine Kosten zusätzlich und unabhängig von der Entlastung durch den Staat. Energiesparen lohnt sich!

Energiepreisbremse ab März 2023

Haushalte und kleinere Unternehmen erhalten 80 Prozent ihres im September 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs zu einem garantierten Bruttopreis von 12 ct/kWh Gas. Fernwärmekunden erhalten ebenfalls 80 Prozent ihres prognostizierten Verbrauchs zu einem garantierten Bruttoarbeitspreis von 9,5 ct/kWh. Für Stromkunden liegt der Deckel bei 40 ct/kWh. Für Verbräuche oberhalb dieser Kontingente gilt jeweils der vertraglich vereinbarte Preis. Dies ist geregelt im neu erlassenen Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) und demStrompreisbremsegesetz (StromPBG).

Die neuen Regelungen sind von kafkaesker Komplexität und wurden mit sehr heißer Nadel gestrickt.

Jeder Strom- Gas- und Fernwärmekunde erhält vom Staat einen sogenannten Entlastungsbetrag. Der Entlastungsbetrag (Eb) hängt davon ab, wie viel Energie (Gas, Wärme, Strom) man bisher verbraucht hat und wie hoch der erhöhte Preis im Vertrag ist. Er berechnet sich wie folgt: Eb = Differenzbetrag * Entlastungskontingent. Der Differenzbetrag = erhöhter Brutto-Arbeitspreis – garantierter Brutto-Arbeitspreis, genannt Referenzenergiepreis. Das Entlastungskontingent entspricht 80% des vorigen Jahresenergieverbrauchs. Der Brutto-Arbeitspreis enthält die Beschaffungskosten, die Netznutzungsentgelte, die verschiedenen Umlagen sowie die Mehrwertsteuer.

Die Energiepreisbremse senkt direkt die monatliche Abschlagszahlung um ein Zwölftel des Entlastungsbetrags. Üblicherweise zahlt man jeden Monat ein Zwölftel des prognostizierten Jahresverbrauchs. Mit der Preisbremse werden dann 80 Prozent des Verbrauchs bei Gas zu 12 ct/kWh abgerechnet, bei Fernwärme zu 9,5 ct/kWh und bei Strom mit 40 ct/kWh. Die Verbrauchsmenge, die über 80% hinausgeht, muss mit dem neuen hohen Preis im Liefervertrag bezahlt werden. Das Rechenbeispiel (siehe Kasten) verdeutlicht das Prinzip.

Rechenbeispiel zur Gaspreisbremse

- Vierköpfige Familie, 100 m2 Wohnung

- Gasverbrauch 15.000 kWh im Jahr

- bisheriger Gaspreis bei 8 ct/kWh

- neu: 22 ct/kWh

| Monatlicher Abschlag früher | 100 Euro/Monat |

| Monatlicher Abschlag neu ohne Gaspreisbremse | 275 Euro/Monat |

| Monatlicher Abschlag neu mit Gaspreisbremse | 175 Euro/Monat |

| Gutschrift bei Einsparung von 20% | 660 Euro |

| Gutschrift bei Einsparung von 30% | 990 Euro |

Eine vierköpfige Familie mit einer 100 m2 Wohnung hat einen Gasverbrauch von 15.000 kWh im Jahr, das sind 1 .250 kWh im Monat. Ihr bisheriger Gaspreis lag bei 8 ct/kWh, also 100 Euro im Monat und 1.200 Euro im Jahr. Ihr neuer Gaspreis liegt bei 22 ct/kWh. Ohne die Gaspreisbremse müsste die Familie damit 275 Euro pro Monat zahlen – also 175 Euro mehr als bisher. Mit der Gaspreisbremse zahlt sie monatlich 175 Euro bei gleichbleibendem Verbrauch. Denn für 80 Prozent des Verbrauchs zahlt sie 12 ct/kWh, für 20 Prozent zahlt sie 22 ct/kWh.

Wenn die Familie am Ende des Jahres weniger Gas verbraucht hat als prognostiziert, dann bekommt sie auf ihrer Endabrechnung Geld gutgeschrieben – die eingesparte Menge multipliziert mit ihrem (neuen, höheren) Vertragspreis. Wenn sie z.B. 20 Prozent weniger Gas verbraucht (12.000 statt bisher 15.000), reduziert sich ihre Jahresgasrechnung um 660 Euro (3000*0,22), also monatlich auf 120 Euro. Sie bezahlt also nur noch 20 Euro mehr als bisher – obwohl sich der Gaspreis nahezu verdreifacht hat. Allerdings sind zunächst monatliche Abschläge von 175 zu zahlen, erst später mit der Jahresrechnung werden die 660 Euro verrechnet.

Wenn die Familie sogar 30 Prozent Gas einspart, bekommt sie in diesem Beispiel 990 Euro gutgeschrieben. Umgerechnet auf den Monat wären das noch 92,50 Euro – also weniger als bisher. Für jede eingesparte Kilowattstunde Gas muss der Energieversorger den hohen neuen Gaspreis erstatten, im Beispiel 22 Cent. Auch diese Gutschrift erfolgt erst mit der Jahresabrechnung.

Der staatliche Entlastungsbetrag kommt dem Haushalt in JEDEM Fall zugute. Er ist unabhängig vom aktuellen Verbrauch. Er darf nicht gepfändet oder mit anderen Zahlungsrückständen verrechnet werden. Oder anders herum ausgedrückt: Faktisch zahlt ein Energiekunde für jede verbrauchte Kilowattstunde den vertraglichen Gas- oder Wärmepreis. Davon wird der fixe Entlastungsbetrag abgezogen.

Für den monatlichen Grundpreis gilt die Preisbremse nicht. Der Grundpreis darf vom Energieversorger zur Vermeidung von Missbrauch nur in engen, gesetzlich festgelegten Grenzen erhöht werden, ebenso der Arbeitspreis, siehe StromPBG Teil 6 §39, Teil 2 § 12 i, EWPBG Teil 2, Kapitel 1, § 4 und Kapitel 2 §12. Allerdings gibt es für diese Regelungen keine wirksamen Kontrollen (siehe „Preisanhebungen 2023 verboten?“).

Wer weniger verbraucht, profitiert stärker von der Entlastung. Im Extremfall kann ein Verbraucher seine Gaskosten im Jahr 2023 dadurch sogar auf Null bringen – wenn er eine sehr hohe Einsparung gegenüber der Verbrauchsprognose realisiert und gleichzeitig einen sehr hohen Strom- oder Gastarif hat.

Das System bietet durch seine Konstruktion einen hohen Anreiz zum Energiesparen.

Die Entlastung erfolgt über die Energieversorger automatisch und braucht nicht beantragt zu werden. Verbraucher erhalten ab 1. März 2023 durch die Versorger eine monatliche Gutschrift. Die monatlichen Abschläge sinken um den Entlastungsbetrag.

Das Gesetz gilt ab 1.1.2023. Die ersten Entlastungsbeträge werden ab März 2023 ausgezahlt und auch eine rückwirkende Entlastung für die Monate Januar und Februar 2023. Im März gibt es also einmal den dreifachen monatlichen Entlastungsbetrag.

Verbraucher werden bis spätestens zum 1. März 2023 von ihrem Versorger über ihre Entlastung informiert:

- über die bisherige und

- die ab dem 1. März 2023 geltende Abschlagszahlung,

- die Höhe des Entlastungskontingentes und

- den individuellen Entlastungsbetrag.

In Mehrfamilienhäusern, die zentral mit Gas beheizt oder mit Wärme versorgt werden, erhält der Vermieter die Entlastung. Er ist dann verpflichtet, den Mieterinnen und Mietern den Ursprung, die Höhe und die Laufzeit der Entlastung mitzuteilen. Zugleich wird darüber informiert, dass die Entlastung im Rahmen der Betriebskostenabrechnung anteilig an die Mieterinnen und Mieter weitergereicht werden muss.

Für Anbieterwechsel oder Wohnungswechsel gelten besondere Regelungen. Die Wechselboni dürfen höchsten 50 Euro, in Ausnahmefällen 100 Euro betragen.

Öl, Pellets und Flüssiggas: der Härtefallfonds 2022

Bund und Länder haben sich auf einen Härtefallfonds geeinigt. Auch wer mit Öl, Flüssiggas oder Pellets heizt, bekommt einen Teil der gestiegenen Energiekosten vom Staat. Das sind insbesondere Menschen im ländlichen Raum. Das Verfahren ist hier jedoch völlig anders.

Wer im Jahr 2022 mehr als das Doppelte seines Energiepreises des Vorjahres bezahlt hat, kann einen Zuschuss aus dem Fonds beantragen. Die Rechnungen müssen zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 1. Dezember 2022 erstellt worden sein. Die Anträge müssen an das jeweilige Bundesland gestellt werden. Die Hilfszahlung berechnet sich nach einer Formel und kann bis höchstens 2.000 Euro pro Haushalt betragen.

Gesetzestexte:

-

Bundesrat Drucksache 662/22: Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes

Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften -

Bundesrat Drucksache 663/22: Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung

weiterer energierechtlicher Bestimmungen

Wichtige Fragen beantwortet:

Kommentar zur Strom- und Gaspreisbremse

Ja, es ist richtig, dass der Staat jetzt seinen Bürgern und Firmen hilft, damit sie ihre Energiekosten leichter bezahlen können. Denn trotz Bremse müssen Bürger und Firmen ein Großteil der höheren Energiepreise selbst schultern. Gut auch, dass man die klugen Ideen der ExpertInnenkommision Gas und Wärme umgesetzt hat: Einen fixen Bonus pro Abnehmer übernimmt der Staat, abhängig vom Vorjahresverbrauch. Und die durch seinen aktuellen Verbrauch steil ansteigenden Strom- Gaskosten trägt der Verbraucher selbst. Das erzeugt eine gewaltige Einsparmotivation, einen Einspardruck. Man fühlt sich erinnert an die Stromsparprämie in Basel.

Im nächsten Schritt sollte die Unterstützung für die Bürger ausgebaut werden und direkt ausbezahlt werden, finanziert durch die Besteuerung von Fossilenergie und das Aufkommen aus der CO2-Steuer. Denn gegenwärtig ist die Energiepreisbremse eine gigantische Subvention von Fossilenergie, also ein Schritt in die falsche Richtung.

Die Abschöpfung von Übergewinnen ist eine richtige Idee. Die Steinkohlekraftwerke hat man ausgenommen wegen der Schlupflöcher im Strommarkt. Diese sollten dringend geschlossen werden durch eine grundlegende Neuordnung der Strommärkte. Das ist überfällig und im Koalitionsvertrag vereinbart. Wann ist es soweit?

Wenn Firmen und Bürger vom Staat Geld bekommen, dann stellt sich sofort die Frage nach der Gerechtigkeit: Hat der Eine zuviel und der Andere zuwenig bekommen? Wir werden uns das genau ansehen.

Kommentar von Aribert Peters

Überhöhte Stromkosten: Strompreise sinken (nicht)

Von Louis-F. Stahl

(7. September 2021) Verbraucher in der Europäischen Union haben Grund zur Freude: Aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zu Folge sind die Strompreise in der EU im vergangenen Jahr um 3 Prozent auf durchschnittlich 21,26 Cent/kWh gesunken. In Deutschland war es genau umgekehrt: Hierzulande sind die Strompreise um rund 2,5 Prozent teurer geworden. Kleinstverbraucher wie Single-Haushalte mit einem Jahresverbrauch von 1.200 kWh zahlten durchschnittlich 34,30 Cent pro Kilowattstunde.

Öffentlich wurden diese Zahlen aufgrund einer parlamentarischen Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Der Bundesrechnungshof kritisierte in einem Bericht vom 30. März 2021 zudem, dass der hohe Strompreis zu über 75 Prozent aus Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelten bestehe und forderte eine „grundlegende Reform“ zur Senkung der Strompreise. Der Bundesrechnungshof bläst damit nun in das gleiche Horn wie bereits im Juni 2020 die „Expertenkommission zur Überwachung der Energiewende“ des Bundeswirtschaftsministeriums, die einen „schnellstmöglichen Wegfall von Umlagen und Steuern auf Elektrizität“ forderte.

EEG-Umlage gedeckelt

Von Louis-F. Stahl

(24. November 2020) Im Zuge der umfangreichen Konjunkturpakete zur Abmilderung der Folgen durch die Coronavirus-Pandemie hat der Bundestag eine Deckelung der EEG-Umlage auf Stromlieferungen beschlossen.

Im laufenden Jahr 2020 zahlen Haushalte über ihren Strompreis eine EEG-Umlage in Höhe von 6,756 Cent je Kilowattstunde. Mittels dieser Umlage werden die Differenzen zwischen den Einspeisevergütungen für Erneuerbare und dem an den Börsen erzielten Marktpreisen für Strom finanziert. Die Last tragen insbesondere Haushaltskunden, da viele Stromgroßverbraucher von der Umlage teilweise befreit sind. Aufgrund der durch die Corona-Krise dramatisch einbrechenden Preisentwicklung an der Strombörse in Leipzig wäre die EEG-Umlage für Haushaltskunden im kommenden Jahr 2021 Prognosen zu Folge auf bis zu 8,5 Cent/kWh angestiegen.

Über das Corona-Konjunkturpaket werden Bundesmittel bereitgestellt, die in den EEG-Umlagetopf eingezahlt werden, um eine Deckelung der EEG-Umlage auf 6,5 Cent/kWh im Jahr 2021 sowie 6 Cent im Jahr 2022 zu bewirken. Die Entlastung gegenüber der aktuellen EEG-Umlage summiert sich für einen Haushalt mit einem Verbrauch in Höhe von 3.500 kWh im Jahr 2021 auf etwa 10 Euro sowie rund 26 Euro im Jahr 2022.

Bundesgerichtshof: Ergänzende Vertragsauslegung

Von Leonora Holling

(19. August 2020) Am 29. Januar 2020 hat der achte Senat des Bundesgerichtshofes in gleich drei Fällen seine verbraucherfeindliche Rechtsprechung vom 28. Oktober 2015 zur ergänzenden Vertragsauslegung im Bereich der Grundversorgung bestätigt (Az. VIII ZR 80/18, VIII ZR 385/18 und VIII 79/19).

In den drei Fällen ging es um die Frage, ob eine ergänzende Vertragsauslegung auch dann gerechtfertigt ist, wenn der Grundversorger der öffentlichen Hand, etwa wie dies häufig bei einem Stadtwerk der Fall ist, zuzuordnen ist.

Die betroffenen Verbraucher hatten in den Verfahren argumentiert, dass der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2014 die Regelung der ehemaligen Vorschrift des § 4 Absatz 2 der Grundversorgungsverordnungen (AVBStromV/AVBGasV), heute geregelt in § 5 Absatz 2 StromGVV/GasGVV, für mit europäischem Recht unvereinbar eingestuft und damit kassiert habe. Tatsächlich hatte der EuGH seinerzeit kritisiert, dass die europäischen Anforderungen an die Transparenz bei Preisänderungen im Energiesektor durch die Bundesrepublik Deutschland nicht in deutsches Recht umgesetzt worden waren.

Nach Ansicht der Verbraucher müssten die kommunalen Grundversorger aber gegen sich gelten lassen, dass sie als ein Teil des öffentlich-rechtlichen Bereichs auch, trotz fehlender Umsetzung in das nationale Recht, unmittelbar selbst europäisches Recht beachten müssten. Deshalb sei eine ergänzende Vertragsauslegung hier abzulehnen und die Preiserhöhungen durch den Richterspruch des EuGH unwirksam.

Der BGH kam nun zu dem Ergebnis, dass dieser Schluss nicht zu ziehen ist und auch insoweit sein Konstrukt der ergänzenden Vertragsauslegung anwendbar bleibt. Eine weitergehende Erklärung blieb der BGH den Verbrauchern für diese schwer nachvollziehbare und verbraucherfeindliche Auffassung schuldig.

Energiepreis-Kurzstudie: Grundlose Preissteigerungen?

Von Louis-F. Stahl

(21. Juni 2019) Die Preise für Strom sinken seit Jahren: Kostete eine Kilowattstunde Großverbraucher im Jahr 2008 durchschnittlich rund 7,5 Cent ohne Netzentgelte, Steuern und Abgaben, waren es 2018 nur noch 4,5 Cent/kWh – eine Ersparnis von 40 Prozent. Die Ursache ist schnell gefunden: In diesem Zeitraum sanken die durchschnittlichen Strom-Börsenpreise von 6,2 auf nur noch 3,4 Cent/kWh.

Auf der Stromrechnung der Verbraucher sieht die Rechnung aber ganz anders aus: Inklusive Steuern, Abgaben und Umlagen stiegen die Verbraucherpreise für Haushalte und kleine Unternehmen von 21,5 Cent/kWh im Jahr 2008 auf satte 30 Cent/kWh im Jahr 2018 – eine Teuerung um gut 50 Prozent.

Für Großverbraucher stiegen die Preise hingegen auch mit Steuern, Abgaben und Umlagen nur um rund 7 Prozent. Der Grund ist einfach: Den Kleinverbrauchern wurde im Bereich der Abgaben und Umlagen einfach mehr aufgebürdet. Notwendig gewesen wäre dies allerdings nicht: Im EU-Vergleich kostet Strom die Großverbraucher durchschnittlich rund 25 Prozent mehr als in Deutschland. An dieser Stelle liegt der Schluss nahe, dass die einzigartigen Rabatte auf Abgaben und Umlagen, die Deutschland Großverbrauchern gewährt, wettbewerbsverzerrende Subventionierungen auf Kosten der Endverbraucher sind.

Diese Zahlen belegt ein Kurzgutachten, das Gunnar Harms – Mitglied im Bund der Energieverbraucher – im Auftrag der Grünen-Bundestagsfraktion erstellt hat.

Das Kurzgutachten kann kostenfrei als PDF-Datei heruntergeladen werden: bdev.de/strompreisgutachten

Im Jahr 2018 sinkt die EEG-Umlage von bisher 6,880 Cent je Kilowattstunde auf 6,792 Cent je Kilowattstunde.

EEG-Umlage sinkt 2018

(18. Dezember 2018) Im Jahr 2018 sinkt die EEG-Umlage von bisher 6,880 Cent je Kilowattstunde auf 6,792 Cent je Kilowattstunde. Die Umlage wurde für das kommende Jahr auf der Basis von folgenden Prognosen festgelegt: Die PV-Leistung soll um 2 GW wachsen, On-shore-Windkraft um 4,8 GW sowie Offshore-Windkraft um 1 GW und Biomasse um 0,265 GW zunehmen. 97 Prozent der Umlage entfallen jedoch auf die Vergütung der Stromerzeugung in bereits bestehenden Anlagen.

Auch der für 2018 erwartete Börsenstrompreis beeinflusst die Umlagenhöhe. Etwa ein Viertel der Strommenge wird von Industriebetrieben verbraucht, die ganz oder teilweise von der Zahlung der Umlage befreit sind. Dadurch fehlen rund 5 Milliarden Euro in der EEG-Kasse, die von nicht privilegierten Verbrauchern zusätzlich aufzubringen sind, etwa privaten Haushalten oder mittelständischen Unternehmen. Gäbe es diese Ausnahmen nicht, bräuchten die Verbraucher nur etwa 5 Cent je Kilowattstunde für die EEG-Umlage zahlen. Viele Verbände und Organisationen fordern, dass diese Industriesubventionen aus dem Bundeshaushalt zu finanzieren sind. Sie konnten sich aber gegen die Lobby der Großindustrie bisher nicht durchsetzen. Die Prognose rechnet damit, dass die Industriebefreiungen auf dem Vorjahresniveau verbleiben.

Die genaue Prognose ist unter www.netztransparenz.de nachzulesen.

| Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh ergeben sich 2018 folgende Änderungen: | ||

| EEG-Umlage: | 6,792 ct/kWh | - 3,52 Euro |

| Die KWKG-Umlage: | 0,345 ct/kWh | - 3,72 Euro |

| Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV: | 0,370 ct/kWh | - 0,72 Euro |

| Offshore-Haftungsumlage: | 0,037 ct/kWh | + 2,60 Euro |

| Umlage für abschaltbare Lasten: | 0,011 ct/kWh | + 0,20 Euro |

| Stromsteuer: | 2,050 ct/kWh | 0,00 Euro |

| Insgesamt ergibt sich durch die gesunkenen Umlagen für 2018 eine Entlastung von 5,16 Euro. Um diesen Preis müssten die Strompreise für Verbraucher gesenkt werden. | ||

Laut dem Vergleichsportal Verivox erhöhen 103 Grundversorger ihre Preise um durchschnittlich 2,8%.

Strom wird teurer

(18. Dezember 2015) Bis Mitte November mussten die Stromanbieter ihre Kunden informieren, wenn sie ihre Preise zum Jahreswechsel ändern wollen. Laut dem Vergleichsportal Verivox erhöhen 103 Grundversorger ihre Preise um durchschnittlich 2,8%. Rund 5,8 Mio Haushalte sind davon betroffen. Für einen Haushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch ergeben sich Mehrkosten von 32 Euro im Jahr. Gleichzeitig haben 35 Stromversorger mitgeteilt, die Preise um durchschnittlich 2,3% zu senken. Für die Preiserhöhungen sorgten Anstiege bei der EEG-Umlage, der Offshore-Haftungsumlage, der KWKG-Umlage und der §19-NEV-Umlage, so Verivox. Hinzu kämen steigenden Netzkosten.

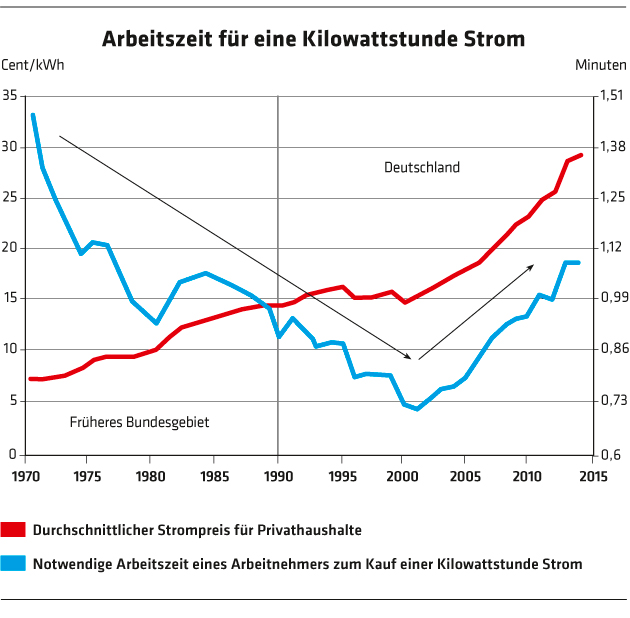

Einkommen und Strompreise: Was passiert mit den Strompreisen?

(6. Juli 2015) Zahlten Haushalte im Jahr 2000 durchschnittlich nur rund 500 Euro für Strom (3.500 kWh), so sind es heute schon 1.000 Euro. Dabei haben sich die Löhne in diesem Zeitraum mitnichten verdoppelt. Ein Vergleich von Einkommensentwicklung und Strompreisen ist aufschlussreich: Er zeigt, wie lange man für eine Kilowattstunde Strom arbeiten muss. 1970 dauerte das 1,45 Minuten. Diese Zeitdauer halbierte sich bis zum Jahr 2000 auf 0,73 Minuten - (50 Sekunden). Bis 2014 stieg die Arbeitszeit für die Kilowattstunde wieder auf 1,09 Minuten, den Wert von 1977.

Dass die Strompreise nicht nur die Stromerzeugungskosten darstellen, das wissen die Leser der Energiedepesche nur allzu gut. Die reinen Stromerzeugungskosten machen nur drei Cent von einem Strompreis aus, der momentan bei teilweise stolzen 30 Cent angekommen ist. Selbst der reine Stromtransport durch Leitungen, die längst abgeschrieben sind, kostet doppelt so viel wie die Stromerzeugung.

Während die Nominallöhne um 20 Prozent wuchsen, verteuerte sich Strom im vergangenen Jahrzehnt um 60 Prozent. Die Ursache des Anstiegs erfahren Sie auf Die Energiewende, das Geld und der Wahlkampf.

Ein Vierpersonenhaushalt mit 4.000 kWh Jahresverbrauch zahlte 2004 durchschnittlich 712 Euro, 2014 waren es 1.135 Euro und damit 423 Euro mehr. Der durchschnittliche Nettostundenlohn stieg laut Statistischem Bundesamt im gleichen Zeitraum von 13,44 auf 16,12 Euro. Quelle: Knut Kübler, Strompreise, Einkommensentwicklung und Akzeptanz der Energie-politik, ET Heft 3/2015.

Übrigens: Um eine Kilowattstunde Strom auf dem Hometrainer selbst zu erzeugen, strampelt man zehn Stunden.

Mittelspannung günstiger

(24. Januar 2015, geändert 3. April 2015) Für den Mittelstand sind die Strompreise von Januar 2014 bis jetzt um durchschnittlich 4,3 Prozent gefallen. Das ergibt der Strompreisvergleich des Bundesverbandes der Energie-Abnehmer. Ursache sind die um zehn Prozent gefallenen Großhandelspreise. Der gesamtdeutsche Mittelwert liegt bei 13,65 Cent je kWh, das günstigste Angebot bei 12,43 und das teuerste bei 15,92 Cent.

Damit öffnet sich die Schere zwischen den Strompreisen für Haushalte und für Gewerbebetriebe weiter. Betriebe profitieren auch von Befreiungen vom Netzentgelt (siehe Falsche Anreize durch Netzentgeltnachlässe) und verminderter Stromsteuer. Der Bund der Energieverbraucher fordert die Politik auf, für mehr Kostengerechtigkeit zu sorgen, statt die Wirtschaft mit immer höheren Steuernachlässen zu verwöhnen.

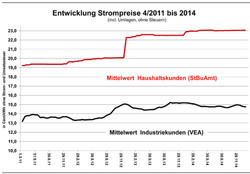

Die Strompreise haben sich in der Folge des beschleunigten Atomkraftwerk-Ausstiegs dramatisch verändert.

Dramatische Senkungen

(3. April 2015) Die Strompreise haben sich in der Folge des beschleunigten Atomkraftwerk-Ausstiegs dramatisch verändert. Anders als befürchtet sind sie mit einem Tempo und vor allem einer Nachhaltigkeit gesunken, wie nie zuvor in der Geschichte. Der Ausbau der Erneuerbaren hat die Atomkraftwerk-Abschaltung komplett überkompensiert. Die Börsenpreise sind von circa 5,5 Cent/kWh im März 2011 auf nunmehr ca. 3,3 Cent um fast 40 Prozent (!) zurückgegangen. Der Rückgang der Großhandels-preise hat jedoch nicht auf die Verbraucherpreise ausgewirkt.

Dank einer sehr erfinderischen, zunehmenden Umlagenflut und einer wenig verbraucherfreundlichen Preispolitik sind die Preise sogar gestiegen. Aber nicht etwa für alle in gleichem Maße. Die Preise für die mittelgroßen Industriekunden, die vom Verband der Energieabnehmer (VEA) in Hannover regelmäßig erfasst werden, sind nur um 1,6 Cent/ kWh gestiegen sind, während die Haushaltskunden fast vier Cent mehr – und damit eine mehr als doppelt so hohe Anhebung – berappen dürfen. Alles ohne Strom- und Umsatzsteuer, die jeweils noch oben draufkommt.

Ostdeutsche zahlen die höchsten Strompreise

(29. März 2015) Wer im Osten der Republik zu Hause ist, zahlt die höchsten Strompreise. Ursache seien vor allem die Kosten für die Stromnetze, dort gebe es ein starkes Gefälle zwischen Ost und West, aber auch zwischen Stadt und Land. Das geht aus einer Analyse des unabhängigen Verbraucherportals "Verivox" hervor.

Ein Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh zahlt in Bremen laut Verivox-Verbraucherpreisindex derzeit 1.070 Euro pro Jahr für Strom. Verhältnismäßig günstige Preise gebe es auch in Bayern (1.104 Euro), Niedersachsen (1.106 Euro), Baden-Württemberg und Hessen (jeweils 1.114 Euro). Mit 1.172 Euro herrsche in Brandenburg dagegen ein hohes Preisniveau. Dass Strom vor allem in Ostdeutschland überdurchschnittlich teuer ist, liegt in erster Linie an den Netznutzungsentgelten. Während ein westdeutscher Haushalt durchschnittlich 247 Euro pro Jahr für die Durchleitung seines Stroms bezahle, müsse ein vergleichbarer Haushalt in Ostdeutschland im Schnitt 303 Euro aufwenden und damit knapp ein Viertel mehr.

Die Grundversorger verdienen nicht nur fürstlich an ihren Kunden, sie weiten auch ihre Margen Jahr für Jahr aus und verschleiern ihre Gewinnzuwächse gegenüber den Kunden, denen sie einen Wechsel in günstigere Tarife oftmals verweigern.

Versorger sahnen in der Grundversorgung schamlos ab

Die Grundversorger verdienen nicht nur fürstlich an ihren Kunden, sie weiten auch ihre Margen Jahr für Jahr aus und verschleiern ihre Gewinnzuwächse gegenüber den Kunden, denen sie einen Wechsel in günstigere Tarife oftmals verweigern. Dieses unrühmliche Bild zeichnen übereinstimmend eine Reihe von Untersuchungen. Nur die Kartellbehörde im Bundesland NRW verweigert sich.

(12. Dezember 2014) Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat die Strompreise der Grundversorger im Bundesland NRW untersucht. Das Ergebnis ist schockierend: Die Kosten für Vertrieb und Margen erhöhten sich durchschnittlich zwischen 2011 und 2015 von 3,82 auf 4,79 Cent je Kilowattstunde und somit um 46 Prozent. Die Versorger reden sich mit der gestiegenen EEG-Umlage heraus und verschweigen ihren Kunden meist, dass sich ihre Bezugskosten drastisch verringert haben. Das hat mit fairer oder billiger Preisgestaltung nichts mehr zu tun.

Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der LBD-Beratungsgesellschaft Berlin (Explorer Vertrieb, Oktober 2014) für die gesamte Bundesrepublik. Sie beziffert die Vertriebsmarge in der Grundversorgung – andere sagen Gewinnmarge dazu – mit 4,51 Cent je Kilowattstunde Strom beziehungsweise 158 Euro je Kunde im Jahr. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Vertriebsmarge um 23 Euro. Nahezu 15 Prozent des Strompreises verbuchen die Grundversorger als Gewinn! Bei Gas sind es sogar fast 18 Prozent oder 1,3 Cent je Kilowattstunde, die laut LBD als Vertriebsmarge bei den Grundversorgern abfällt. Andere Branchen können von solchen Umsatzrenditen, noch dazu in einem quasi Monopolbereich, nur träumen.

2,1 Milliarden Euro Gewinn

Bei Strom und Gas zusammen verdient der Grundversorger je Kunde jährlich 421 Euro, 62 Prozent davon im Gasverkauf. Die Vertriebsmargen sind laut LBD in Teilen Thüringens, Sachsens und Niedersachsens überdurchschnittlich hoch. Die Gewinne der Grundversorger summieren sich bei 13,5 Millionen Verbrauchern allein in der Stromgrundversorgung jährlich auf 2,1 Milliarden Euro: Deutlich zu viel, meint der Bund der Energieverbraucher e. V.

Die Untersuchung der Verbraucherzentrale NRW und von LBD bestätigen einen Befund, auf den schon Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt in ihren Jahresberichten 2012 und 2013 hingewiesen hatten. Ausgerechnet in der Grundversorgung mit der schon höchsten Unternehmensmarge „steigen die Einnahmen für den Preisbestandteil Vertrieb plus Marge sprunghaft“, so die Verbraucherzentrale.

Die Verbraucherzentrale hat ihre Ergebnisse für das Bundesland NRW unternehmensgenau veröffentlicht. Die Ergebnisse unterscheiden sich sehr stark zwischen einzelnen Unternehmen: Am 1. Dezember 2010 hatten die Stadtwerke Gronau die niedrigste Spanne (Endkundenpreis abzüglich Steuern, Abgaben und Netzentgelte) mit 5,97 Ct/kWh. Die höchste Spanne hatte RWE (Tarifgebiet Mettmann) mit 10,98 Ct/kWh. Das erstaunt auch deshalb, weil RWE direkten Zugriff auf die Stromerzeugung im eigenen Konzern hat und dennoch die höchste Spanne beansprucht. Fünf Unternehmen hatten am 1. Juni 2014 eine um mehr als 25 Prozent über dem Landesmittelwert liegende Unternehmensspanne.

Kunden werden falsch informiert

Gegenüber ihren Kunden begründeten die Versorger die Preiserhöhungen mit höheren Umlagen für erneuerbare Energien. Im laufenden Jahr haben 68 Prozent der Unternehmen auch auf gesunkene Bezugskosten hingewiesen. Dennoch stellt die Verbraucherzentrale NRW fest: „Die Schreiben an die Kunden dienen in der Regel dazu, steigende Stromkosten in der Grundversorgung allein den staatlich induzierten Preisbestandteilen anzulasten“.

Konsequenzen

Die Verbraucherzentrale fordert als Korrekturmaßnahmen sowohl Aufsichtsmaßnahmen zur Durchsetzung bestehender Regelungen, als auch gesetzliche Änderungen, um dem Gebot der kostengünstigen Versorgung des Energieversorgungsgesetzes sowie dem Gebot der Kostenorientierung gerecht zu werden. Der § 29 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen erlaubt den Kartellbehörden eine Kosten- und Gewinnkontrolle.

Die Untersuchungen der Verbraucherzentrale liefern einen Anfangsverdacht für ein missbräuchliches Verhalten der Unternehmen und wurden deshalb von der Verbraucherzentrale den Kartellbehörden übergeben. Die Kartellbehörde NRW beabsichtigt jedoch über Gespräche mit den Versorgern hinaus keine konkreten Schritte gegen die betroffenen Unternehmen. Das wurde dem Bund der Energieverbraucher e. V. auf Anfrage hin mitgeteilt.

Alternativen für Verbraucher

„Die Verbraucherzentrale NRW macht darauf aufmerksam, dass es in der Grundversorgung auch Kunden gibt, die schlechterdings nicht in der Lage sind, einen Anbieter- oder Vertragswechsel umzusetzen. Eine negative Bonitätsauskunft kann ein unüberwindliches Hindernis darstellen und das Fehlen technischer Hilfsmittel etwa in Form eines Internetzugangs eine schwer zu nehmende Hürde. So kann ein Anbieter- oder Vertragswechsel ohne persönliche Unterstützung faktisch unmöglich sein. Daraus folgt ein erhöhter Schutzbedarf grundversorgter Kunden vor missbräuchlich angewendeter Marktmacht der Anbieterseite. Es darf aus der Sicht der Verbraucherzentrale NRW nicht sein, dass die Protektion, die die Grundversorgung besonders schutzbedürftigen Haushaltskunden gewähren soll, auf den Kopf gestellt wird, indem ausgerechnet den Kunden in der Grundversorgung ein Großteil der finanziellen Nachteile aufgebürdet wird, die aus der politisch gestalteten Energiewende im Strombereich resultieren“.

Praxis ist laut Recherche der VZ NRW, dass Verbraucher ohne positive Bonitätsauskunft von den Grundversorgern oftmals nicht als Vertragspartner für den zumeist wesentlich preisgünstigeren Sonderkundentarif angenommen werden. Dieses Verhalten betrachtet der Bund der Energieverbraucher mit Sorge, insbesondere da ein Bonitätsscoring zumeist auf Grundlage nicht nachvollziehbarer Faktoren wie der Zahlungstreue der Nachbarn erfolgt.

Zu diesen Versorgern kann jeder ohne Bonitätsprüfung wechseln:

- 24/7 Energie & Kommunikation GmbH mit den Marken: elißa Strom und Kaiser Strom

- EWS

- Greenpeace Energy

- meckpommSTROM

- MONTANA Erdgas GmbH & Co. KG

- Naturstrom

Diese Versorger verdienen besondere Aufmerksamkeit durch Verbraucher, weil sie mit ihrem Vorgehen Verbrauchern Schutz vor überhöhten Preisen in der Grundversorgung bieten.

Verordnungsänderungen treten in Kraft

Preisänderungen bei Strom und Gas in der Grundversorgung neu geregelt

(30. Oktober 2014) Heute tritt die Verordnung zur transparenten Ausweisung staatlich gesetzter oder regulierter Preisbestandteile in der Strom- und Gasgrundversorgung in Kraft.

Sie ändert die Strom- und Gasgrundversorgungsverordnung. Nach der neuen Verordnung müssen staatlich regulierte Preisbestandteile deutlich auf der Rechnung und bei Preiserhöhungen angegeben werden.

Auch müssen bei Preisänderungen Umfang, Anlass und Vorraussetzungen der Preisänderung in übersichtlicher Form dargestellt werden. Das hatte der Europäische Gerichtshof in seinem Urteil vom 23.10.2014 gefordert.

Mitteilung der vier Übertragungsnetzbetreiber über die Höhe der Umlagen

Preisbestimmung 2015 komplett

(27. Oktober 2014) Nach einer Mitteilung der vier Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de steigt die KWK-Umlage 2015 für Stromkunden bis zu 100.000 kWh Jahresverbrauch von 0,178 Cent auf 0,254 Cent je kWh. In der Verbrauchsstufe darüber sinkt er von 0,055 auf 0,051 Cent je kWh, in der obersten Stufe fallen erneut 0,025 Cent je kWh an.

Die Umlage nach § 19 StromNEV steigt für Kleinverbraucher deutlich: Stromkunden zahlen für die ersten 100.000 kWh in 2015 0,237 Cent statt bisher 0,092 Cent je kWh. Stromkunden mit mehr Verbrauch zahlen nur noch 0,227 Cent statt bisher 0,482 Cent je kWh. Darüber sind es 0,227 statt bisher 0,532 Cent je kWh.

Die EEG-Umlage sinkt um 1,1% auf 6,17 Cent je kWh netto, die Abschaltumlage nach § 18 der Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten beläuft sich für 2015 auf 0,006 statt auf bisher 0,009 Cent je kWh. Bei der Offshore-Haftungsumlage, die bisher 0,250 Cent je kWh ausmachte, bekommen Stromkunden bis 1 Mio kWh Jahresverbrauch nun eine Gutschrift von 0,051 Cent je kWh. Letztverbraucher mit über 1 Mio kWh Bezug zahlen wie bisher zusätzlich für die über 1 Mio kWh hinausgehende Mengen eine nach oben hin begrenzte Umlage.

Unterm Strich müssen Letztverbraucher im niedrigeren Verbrauchssegment etwas weniger für Umlagen bezahlen: Die Belastungen aus allen fünf Umlagen für einen Stromkunden mit 3.500 kWh Jahresverbrauch sinken im Vergleich zu 2014 um 0,153 Cent auf 6,616 Cent je kWh netto bzw. um 2,26%.

Das Land der niedrigen Strompreise? Strompreis untergeordneter Standortfaktor

(14. Mai 2014) „Wir gehen ins Land der niedrigen Strompreise“ behaupten Großbetriebe und erzwingen damit bei Politikern Strompreisnachlässe in Milliardenhöhe. Untersucht man allerdings die Gründe, nach denen Unternehmen ihre Standorte aussuchen, dann spielen dabei Strompreise nur eine untergeordnete Rolle.

Seit mehr als drei Jahrzehnten erhebt und vergleicht das Weltwirtschaftsforum (World Economic Forum, WEF, siehe DIW-Wochenbericht Nr. 6/2014) vielfältige Faktoren für die nationale Wettbewerbsfähigkeit. Energiepreise werden in dieser Studie nicht als relevanter Indikator für Wettbewerbsfähigkeit erfasst. Lediglich die Qualität der Stromversorgung wird betrachtet, ihr wird bei den europäischen Ländern jedoch nur ein Gewicht von einem Prozent bei der Bestimmung der Wettbewerbsfähigkeit beigemessen. Was viel wichtiger für die Produktivität der europäischen Länder ist – und im WEF-Wettbewerbsindex ein Gewicht von 15 Prozent erhält – ist ein innovatives Umfeld. Bereits die Auswahl der Indikatoren der WEF-Studie lässt Zweifel an der Behauptung aufkommen, dass die deutsche Wettbewerbsfähigkeit anfällig für steigende Energiepreise sei.

Auch für den BDO International Business Compass 2014 (BDO, HWWI) sind Strompreise als Standortfaktor nur von untergeordneter Bedeutung. Der BDO-Index gibt Orientierungshilfe für die Investitionstätigkeit multinational agierender Unternehmen. Der BDO-Indikator erfasst ökonomische, politisch-rechtliche und soziokulturelle Rahmenbedingungen. Die Energie als Standortfaktor wird erfasst durch Erzeugungskapazität, Qualität der Versorgung und Kosten. Aber selbst bei den Stromkosten liegt laut BDO Deutschland innerhalb der OECD-Länder günstiger als Irland, Italien, Japan, Slowakei und Spanien. Weltweit liegt Deutschland auf Platz 19 und damit gut in der Spitzengruppe.

Die Strompreise für private Verbraucher seien seit 2004 um rund 60% angestiegen, so das Verbraucherportal Verivox.

Strom: 60% teurer in zehn Jahren

(7. April 2014) Die Strompreise für private Verbraucher seien seit 2004 um rund 60% angestiegen, so das Verbraucherportal Verivox. Ein Musterhaushalt mit 4000 kWh Jahresverbrauch habe 2004 durchschnittlich 712 Euro an Stromkosten bezahlt, 2014 seien es 1136 Euro, 424 Euro bzw. knapp 60% mehr. Vor allem der Staatsanteil mit Steuern, Abgaben und Umlagen sei stark gestiegen: 2004 betrug er noch 39%, 2014 sind es 53%, womit die absolute Steigerung sogar bei 115% liegt. Die stärksten Belastungen gingen von der EEG-Umlage aus, die 2004 bei dem Musterhaushalt bei 22 Euro lagen, zehn Jahre später sind es 250 Euro.

Zusätzlich schlagen nun auch noch die §19-NEV-Umlage mit 4 Euro und die Offshore-Haftungsumlage mit 10 Euro zu Buche. Die Verbraucher würden nicht nur für den Ausbau der Erneuerbaren, sondern auch für die Entlastung der Industrie zur Kasse gebeten, so Verivox, die Debatte über die Lastenverteilung der Energiewende müsse intensiviert werden.

Auch der Preisbestandteil, der bei den Energieversorgern bleibt, hat sich fast verdoppelt: 2004 blieben den Versorgern bei 4000 kWh durchschnittlich 153 Euro, mit denen sie die Strombeschaffung, den Vertrieb und den Gewinn finanzieren konnten. 2014 bleiben bei der gleichen Strommenge 282 Euro übrig. Damit ist der prozentuale Anteil am Gesamtpreis von 21% auf 25% angestiegen.

Was Strom wo kostet

(28. März 2014) In Deutschland gibt es große regionale Unterschiede beim Strompreis. Das zeigt eine Preisstudie des Stromportals StromAuskunft, für die die Strompreise für 1437 Städte in Deutschland analysiert wurden.

Besonders teuer sei der Strom in Essen, Stuttgart und Frankfurt am Main, so das Portal. Vergleichsweise günstige Strompreise zahlten Verbraucher in München, Düsseldorf und Bremen. Ein Paar mit einem Jahresverbrauch von 3500 kWH zahle in Essen 1114 Euro für Strom, in Düsseldorf 1005 Euro. In der Studie wurde auch die mögliche Ersparnis für Verbraucher bei einem Anbieterwechsel vom Grundversorger zum günstigsten Alternativanbieter vor Ort analysiert.

Demnach können Verbraucher in Frankfurt 316 Euro pro Jahr bei einem Anbieterwechsel spare, in Essen 286 Euro und in Berlin 279 Euro. Generell seien die Tarife in der Grundversorgung viel zu hoch, so StromAuskunft.de. Wer aus dem Grundversorgertarif in einen günstigen Tarif ohne Vorkasse, Kaution oder Pakettarif wechsle, spare bei einem Jahresverbrauch von 5000 kWh fast in jeder Stadt in Deutschland mehr als 300 Euro pro Jahr, in Städten wie Essen oder Frankfurt sogar fast 400 Euro.

Landtagsfraktionen der neuen Bundesländer und Bayern von Bündnis90/Die Grünen setzen sich für bundeseinheitliche Stromnetzentgelte ein.

Initiative für einheitliches Netzentgelt

(14. März 2014) Die fünf ostdeutschen Landtagsfraktionen und die bayerische Landtagsfraktion der Grünen setzen sich dafür ein, das derzeit regional differenzierte Stromnetzentgelt bundesweit zu vereinheitlichen. Sie stellten ein Gutachten des Leipziger Instituts für Energie zu Strompreisunterschieden vor, nach dem Haushalte in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen bei den Strompreisen für Haushaltskunden im Spitzenfeld liegen, überwiegend bedingt durch besonders hohe Netznutzungsentgelte, die auf den Strompreis aufgeschlagen werden.

Haushalte in Hamburg und Berlin, aber auch in NRW und Baden-Württemberg zahlen vergleichsweise geringe Netzentgelte. In Ostdeutschland in dünn besiedelten Regionen mit wenig Verbrauchern und langen Leitungswegen entstehen überdurchschnittliche hohe Netzkosten, auch der dort höhere Anteil an erneuerbaren Energien und überdurchschnittlich viele Redispatch-Maßnahmen für den Stromexport schlagen zu Buche, die auch aus den Überkapazitäten der wenig flexiblen Braunkohlenkraftwerke resultieren.

Um den strukturellen Nachteil der bevölkerungsarmen Länder und die hinzukommenden Kosten für den weiteren Netzausbau gerecht zu verteilen, brauche es ein bundesweit einheitliches Netzentgelt. Aus den regional unterschiedlichen Netzkosten für jede Netzebene soll ein Mittelwert gebildet werden, der dann beim Stromkunden für deutschlandweit einheitliche Netzentgelte auf der Stromrechnung sorgt.

Strompreise können sinken

(2. Juli 2013) Die Strompreise für Haushalte könnten 2014 sinken, wenn die großen Energieversorger niedrige Erzeugungskosten an alle Verbraucher weiterreichen, so eine Studie des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace. Die EEG-Umlage werde jedoch voraussichtlich auf 6,1 Cent pro kWh steigen. Grund sei vor allem der sinkende Strompreis an der Börse. Die Bundesregierung könnte mit einfachen politischen Mitteln Privathaushalte und Mittelstand entlasten, so Greenpeace. Strom aus Erneuerbaren werde immer günstiger, doch bislang profitiere hauptsächlich die Industrie davon.

Bei der Präsentation der Studie wiesen Greenpeace und Öko-Institut darauf hin, dass die EEG-Umlage schon lange kein Indikator für die Kosten des Ausbaus der Erneuerbaren Energien mehr ist. So schlägt die Studie einen anderen Indikator vor, der die Systemkosten wesentlich besser darstellen kann, die Addition von EEG-Umlage und Börsenstrompreis. Rechnet man die EEG-Umlage und die Börsenstrompreise zusammen, wird deutlich, das die Gesamtkosten sogar sinken. So wird dieser Indikator im nächsten Jahr von 10,4 Cent auf 9,8 Cent pro Kilowattstunde fallen.

Die gesunkenen Beschaffungspreise führen bei den Versorgern zu einer Erhöhung der Gewinne. Aber anstatt die Gewinnerhöhungen selbst einzustreichen und damit die Verbraucher zu belasten, müssen die Konzerne die gesunkenen Beschaffungskosten endlich weitergeben und die Haushaltsstrompreise senken, denn der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird die Börsenstrompreise immer weiter purzeln lassen.

Umweltminister Altmaier soll nun seine Strompreisbremse ziehen und Wirtschaftsminister Rösler dazu auffordern, die Stromkonzerne zu verpflichten die gesunkenen Beschaffungskosten weiter zu geben und die Haushaltsstrompreise zu senken. Denn Wirtschaftsminister Rösler kann auf der rechtlichen Grundlage des Paragraphen 39 des Energiewirtschaftsgesetz im Einvernehmen mit dem Verbraucherschutzministerium und mit Zustimmung des Bundesrates eine Rechtsverordnung erlassen, welche „[…]Bestimmungen über Inhalt und Aufbau der Allgemeinen Preise treffen sowie die tariflichen Rechte und Pflichten der Elektrizitätsversorgungsunternehmen und ihrer Kunden regel(t).“

Greenpeace fordert die Bundesregierung auf, die ungerechtfertigten Ausnahmen für die Industrie zu reduzieren und die Stromerzeugung fairer zu besteuern. Dies würde die Ökostrom-Umlage um 2,4 Cent senken.

Die Strompreiserhöhungen zum Jahresbeginn seien in vielen Fällen überzogen gewesen, so die Verbraucherzentrale NRW.

Verteuerung im Visier

(6. April 2013) Die Strompreiserhöhungen zum Jahresbeginn seien in vielen Fällen überzogen gewesen, so die Verbraucherzentrale NRW. Mindestens die Hälfte der Grundversorger in NRW habe die Diskussion über die Energiewende und die steigende EEG-Umlage instrumentalisiert, um unangemessen hohe Aufschläge zu fordern.

Die sinkenden Beschaffungspreise für Strom hätten so gut wie keine Rolle gespielt. Nur die Hälfte der Grundversorger habe es geschafft, die Höhe ihrer Preisaufschläge stichhaltig zu begründen, hieß es aus Düsseldorf. Zudem seien die meisten Kundenanschreiben nicht transparent genug, manchmal fehle schon der Name des Stromtarifs. Und jeder dritte Grundversorger weise nicht auf das Sonderkündigungsrecht bei einer Preiserhöhung hin.

Viele Stromversorger servieren ihren Kunden derzeit saftige Preiserhöhungen. Dabei berufen sich die Unternehmen auf gestiegene Kosten oder gar die „Energiewende“.

Preistreiberei beim Strom

Viele Stromversorger servieren ihren Kunden derzeit saftige Preiserhöhungen. Dabei berufen sich die Unternehmen auf gestiegene Kosten oder gar die „Energiewende“. Am Beispiel der Rheinenergie in Köln zeigen wir, in welchem Ausmaß Preiserhöhungen berechtigt sind.

Von Gunnar Harms.

(20. März 2012) Grundsätzlich sind die Versorger frei in ihrer Preisgestaltung. Erhöhen sie ihre Tarife, müssen diese aber grundsätzlich der Billigkeit entsprechen und dürfen laut Bundesgerichtshof den Gewinn des Versorgers nicht erhöhen. Ansonsten hat der Verbraucher das Recht, seine Rechnungen so lange zu kürzen, bis der Versorger einen Beweis für die Billigkeit seiner Preise vorlegt. Darüber hinaus berechtigt jede Preiserhöhung den Verbraucher dazu, den Vertrag zu kündigen und den Versorger zu wechseln.

Am 24. Januar 2012 teilte die Kölner Rheinenergie in einer Pressemitteilung mit, dass sie ihre Strompreise ab dem 1. April 2012 um 2,4 Cent je Kilowattstunde anheben wird. Das entspricht einer Preiserhöhung von neun Prozent. Dazu erklärte das Unternehmen, dass es „ausschließlich gestiegene Kosten“ weitergebe. Es erwähnte dabei ausdrücklich Netznutzungsentgelte, Beschaffungskosten und die „neue“ Umlage zur Entlastung energieintensiver Industriezweige (sogenannte § 19-Umlage).

Sehen wir uns die einzelnen Positionen etwas genauer an:

1. Netznutzungsentgelte

Laut Veröffentlichungen der Rheinischen Netzgesellschaft (RNG) im Internet erhöhen sich die Netzentgelte für Strom im Stadtgebiet Köln (Strom-Netz 2) für Standardlastprofilkunden von 3,9 auf 4,62 um 0,72 Cent je Kilowattstunde.

2. Beschaffungskosten

Nach Angaben von Rheinenergie („Kölner Stadt Anzeiger“ vom 25. Januar 2012) beschafft der Versorger seinen Strom mit einer Vorlaufzeit von zwölf bis 15 Monaten. Daraus ergibt sich ein Beschaffungskostenanstieg von ziemlich genau 0,5 Cent je Kilowattstunde, der sich aus den EEX-Daten am Terminmarkt sehr gut bestimmen lässt.

3. §19-Umlage

Diese Umlage wurde für 2012 auf einheitlich 0,151 Cent pro Kilowattstunde festgelegt.

Ergebnis: 0,8 Cent

In der Summe ergibt sich eine Kostenerhöhung von 1,371 Cent je Kilowattstunde. Gleichzeitig gilt es jedoch, kostensenkende Effekten wie den Rückgang der KWK-Umlage in Höhe von 0,03 Cent je Kilowattstunde zu berücksichtigen. Somit verbleibt eine Kostenerhöhung von 1,341 Cent je Kilowattstunde.

Hinzu kommt allerdings noch die Umsatzsteuer von 19 Prozent. Insgesamt wäre eine Preiserhöhung von 1,60 Cent je Kilowattstunde berechtigt.

Die tatsächliche Preiserhöhung liegt mit 2,4 Cent je Kilowattstunde jedoch erheblich höher. Betroffene Verbraucher können daher ihre Rechnungen mit dem Hinweis auf die fehlende Billigkeit der Preiserhöhung kürzen (siehe auch Der Preisprotest und seine Folgen).

Auf genau dieselbe Art und Weise sollten Verbraucher auch die aktuellen Strompreiserhöhungen anderer Versorger unter die Lupe nehmen.

Fernsehsendung Monitor am 2. Februar 2012 zu Preiserhöhungen vom Rheinenergie: Die Legende vom Strompreis

Tabellarische Übersicht - Stand 18. März 2012

So viel kann man in den großen Städten an Stromkosten sparen

(18. März 2012)

| Stadt | Grundversorger | Grundversor- gungstarif |

günstigster Tarif des Grundversorgers |

günstigster verfügbarer Versorger ohne Vorauskasse und Kaution |

|

| Berlin | Vattenfall | 918 € | 804 € | Nordostwerke | 832 € |

| Hamburg | Vattenfall | 910 € | 796 € | Vattenfall | 796 € |

| München | Stadtwerke München | 862 € | 823 € | 123 Energie | 730 € |

| Köln | RheinEnergie | 958 € | 931 € | Tchibo | 858 € |

| Frankfurt/Main | Mainova | 915 € | 770 € | Mainova | 770 € |

| Essen | Stadtwerke Essen | 886 € | 886 € | DEW21 | 827 € |

| Düsseldorf | Stadtwerke Düsseldorf | 876 € | 843 € | 123 Energie | 718 € |

| Dortmund | DEW21 | 925 € | 783 € | Mainova | 775 € |

| Stuttgart | EnBW | 960 € | 913 € | Fairenergie | 787 € |

| Bremen | swb Bremen | 869 € | 842 € | 123 Energie | 726 € |

Strompreisübersicht: Jahresverbrauch von 3.500 kWh. Alle Preise gelten für Haushaltskunden und sind brutto inkl. aller Steuern und Abgaben. Die Preise beziehen sich auf das erste Jahr und berücksichtigen einmalige Freieinheiten und Rabatte. Zukünftige Preisänderungen wurden, sofern bekannt, ebenfalls berücksichtigt. Quelle: Hauspilot, 1.2.2012